本ページはプロモーションが含まれています。

こんにちは、ヤマです。

脳卒中認定理学療法士として回復期・急性期病院で働いた経験をもち、脳科学を活かしたリハビリをしています!

脳科学の勉強で一番困ることが、何から勉強していいのかわからない。

ということではないでしょうか?

脳を3D(3次元)で捉えて、何となくイメージすることができたよ。次は何を勉強すればいいのかな?覚えることが多そうだけど~。迷うな~。

大丈夫!いい感じやん ^^)

次は臨床推論につなげるための最初の一歩を優しく紹介していくで!

脳科学の勉強を「始められない」あなたへ

脳科学を勉強するといっても、たくさん勉強しないといけないことがあり、何から手をつけていいのかわからないと思います。

また、「難しそう」、「自分には続かないかも」、「臨床で本当に役立つ?」といった疑問が出てくる方も多いですよね。

脳科学の勉強はまず次の4つのことから始めます

- 脳科学を勉強する前に目的を明確にする

- 勉強する分野(優先順位)を決める

- 勉強を継続させるコツを知る

- 挫折しないための脳科学の「超」入門3ステップを実践する

この記事が初めて脳科学の勉強を始めていく方にとって、勉強のイメージや臨床へのつなげ方の手助けをしていきます。

〇一番最初に勉強すること。脳を3D(3次元)で形をイメージすることを確認できます。

【目的別】脳科学の勉強を始める前に決める3つのこと

脳科学の勉強を始めようとして、漠然と参考書を読んではいけません。

✖とりあえず、暇だからイオンに行こうか~。→時間を浪費するだけ

〇イオンのあの店で服が見たいから、イオンに行こう。→目的が明確なので有意義な時間となる

そっか~脳の勉強って覚えること多いから、自分にとって何が一番必要な情報かを明確にしておく必要があるってこと?

その通りやな。なぜ脳科学を学ぼうとしているのか、どの分野から勉強して、具体的なレベルを想定しておくことが重要やで。

なぜ脳科学を学ぶのか?【あなたの「原動力」を見つけよう】

僕が、脳科学を勉強しようと思ったのは、「患者さんの病態が全然わからないから、理解したいのと、リハビリでちゃんと良くしていきたいから」なんだよね。

いい目標やん。私も同じ理由で脳科学を今まで勉強してきたんやで。

へぇ~それで勉強してきた結果どうだった?

患者さんの評価の視点が増えたな~。

それに、運動麻痺や感覚障害の病態理解にも役立ったな~。

おまけにしっかり自分が理解した上で、患者さんにも説明できるようになるで。

高次脳機能障害についても自然と興味をもって勉強することができたわ。

結論、楽しいな。脳科学の勉強は!

いいな~。僕もそうなるように勉強していこっと。

脳科学を学ぼうと決めた「原動力」にフォーカスを当てましょう。すると学習の動機が明確となり、具体的な目標設定と学習の継続につながります。

〇トレーニングも「原動力」にフォーカスを当てる重要性について確認できます。

▶【トレーニングが続かない人必読】行動するためのマインド!(ボサルンブログ)

どの分野から手を付けるべき?【臨床推論で役立つ優先順位】

脳科学といっても幅広いので、まず臨床に直結する「脳卒中の患者に直結する分野」(例:運動制御、感覚、認知機能の基礎、神経解剖の主要な部位など)に絞って学ぶことをおすすめします。

〇臨床で脳科学を活かすためには、何が重要かをまとめています。

▶「症例」から学ぶと頭に残る:⑦【初心者向け】脳科学の学び方ガイド|臨床で役立つ5つの視点

〇まず脳科学の基礎がない方でも勉強の始め方を確認できます。

▶①【初心者必見!】効率的な脳科学の勉強方法

ポイントは、最初に脳の全体像を理解することです。

今担当している患者さんのことなら、自分が知りたいことでいいのかな?

それでいいで!

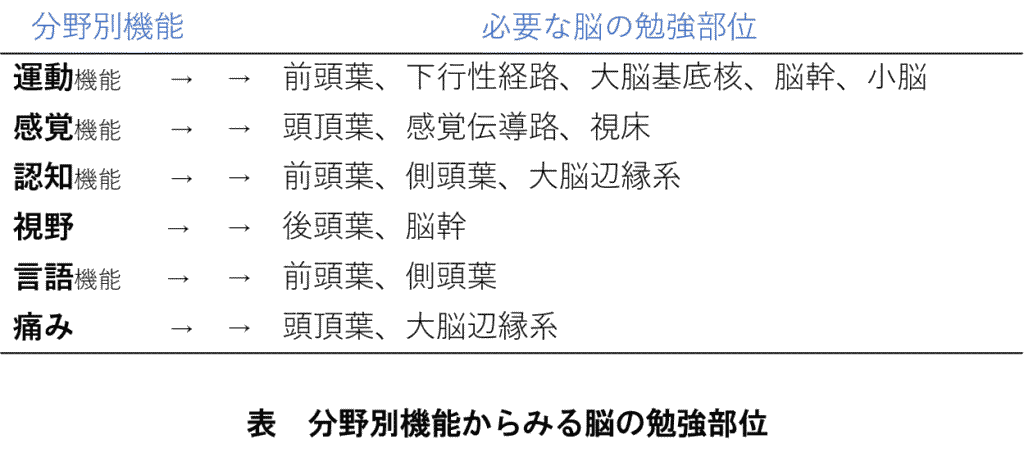

独断と偏見やけど、脳機能の分野ごとに必要な脳の勉強部位について簡単やけど表にしてみたから、参考にしてみてな。

どんな「レベル」を目指す?【最終ゴールをイメージしよう】

何事もゴールなしでは、達成することも継続することも難しくなります。

例えば、「海外に行く」という目標と、「イタリアでピサの斜塔を見に行く」という目標とでは、どちらの方が達成しやすさや満足感が得られるか考えてみて下さい。

きっと「海外に行く」という目標を立てた場合、具体的に自分がどうしたいのか!がないので、どこに行けばいいのかわからず、結局断念してしまいますよね。

脳の勉強も同じことです。最終ゴールを明確にすることで、逆算して小さなゴールを達成していくイメージが重要となります。

最終目標か!それじゃあ、僕の最終目標は、「運動麻痺の病態を脳科学の知見から説明できるようになって、自分で具体的なアプローチを考えられるようになる」だ!

すごいやん!具体的な最終目標が出てるし、何よりめっちゃいい目標やん。

で、それを達成するには、何からどうやって計画を立てたらいいの?

一つずつそれを達成するためには、どんな小目標が必要かを考えることやな。

例)最終目標:「運動麻痺の病態を脳科学の知見から説明できるようになって、自分で具体的なアプローチを考えられるようになる」

↓

小目標3:担当患者の脳画像所見や運動麻痺の症状から知見を基に説明ができる

↓

小目標2:運動麻痺の症例報告や最新の知見から病態理解を深める

↓

小目標1:運動麻痺の基本的な解剖学と生理学を理解する

これは一例やけど、こんな感じで小目標を逆算して立てていきましょう。これに必要な期間も設定しておければ、もっといいですよ。

- 脳科学を学ぼうと決めた「原動力」にフォーカスしましょう

- 脳科学の知識が臨床に直結する「脳卒中の患者に直結する分野」に絞って勉強していきましょう

- 脳科学を勉強する最終ゴールを明確にし、それを達成するために必要な小項目を設定しましょう

初心者でも挫折しない!脳科学の勉強「超」入門ステップ

実際に脳科学の学習をしていくために、無理なく始められることが大切です。具体的なステップを、初心者でもわかりやすいように「超」入門ステップを説明していきます。

ステップ1:まずざっくり「全体像」をつかむ

脳の「全体像」をつかむってことは、脳の場所と名称を覚えないといけないんだよね?

どうしても脳の場所の名称を覚えないと、これから脳の病気のことや神経のことなどを勉強してもわからなくなるかな~。それプラス、脳は色々な部位と連絡しているってことをつかんでおく必要があるで。

脳の場所の名称を覚えることでたくさんのメリットがあることも教えておくで。

脳の部位の名称と機能を覚えた方がいい理由

- 脳の機能は部位と連絡している経路が決まっている

- 脳の損傷した部位と症状がリンクしていることが多い

- チーム医療で多職種との共通言語となり、記録や報告の時に役に立つ

- 医師の所見や脳画像の理解が深まる

- 神経系の内容について理解がしやすくなる

- リハビリのアプローチを論理的に立てることができる など

脳の機能は、その場所とすでに連絡している経路が決まっているねん。

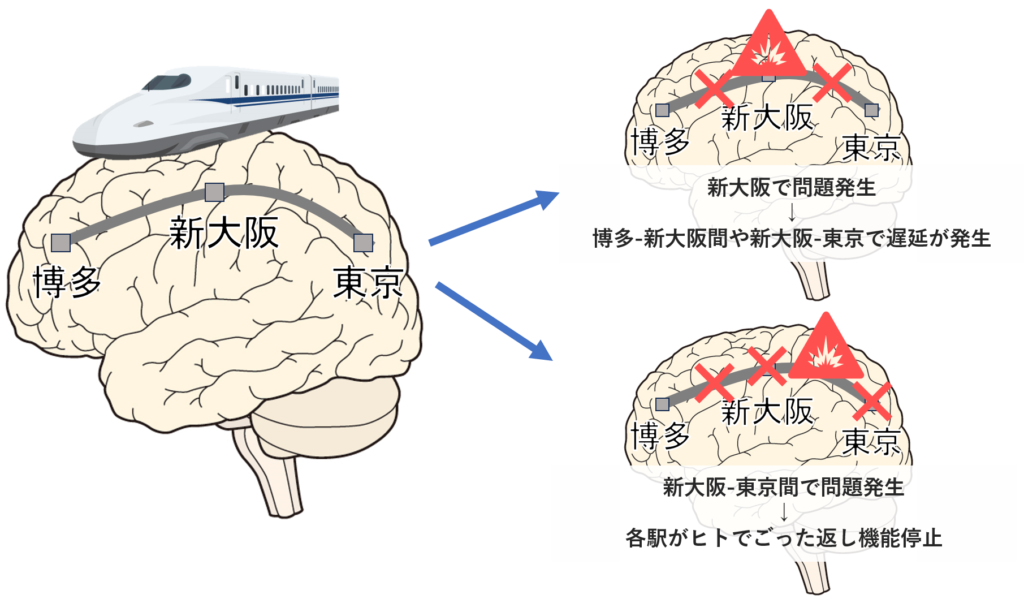

イメージとしては、新幹線の駅と線路の関係やな~。

新幹線の駅と線路の関係!?いったいどういうこと?

駅の名前がわからないとその場所がどういう特徴があるか説明できへんやろ?

例えば博多駅では〇〇があって~中国地方とつながっている…で、新大阪駅は〇〇で、西には新神戸駅…東に行けば東京駅…という風に、脳も特定の部位と連絡して情報が行き来しているんや。

そっか~!

実際の新幹線の場合、駅で急病の対応をした時とか、線路内に問題が起こった時は、止まったり、到着が遅延したりするから、脳も一緒ってこと?

その通りやで!

脳も一緒で、脳の部位が直接損傷した場合もその連絡通路間で問題が起こった場合も、関係している全ての場所に影響がでることがあるから、そのイメージをもって覚えていくといいで。

脳の連絡経路のイメージ図

もちろん、いきなり完璧に覚える必要はありません。

毎日のスキマ時間で本を開き、頭でイメージすることを繰り返すようにしましょう!

脳科学で大切な脳画像のネットワークが勉強できるおすすめ本・書籍

国家試験にも臨床にも役立つ ! リハビリPT・OT・ST・Dr.のための脳画像の新しい勉強本

わかりやすさ:★★★★★

臨床への貢献:★★★★★

概要:B5 312ページ ¥4,400

脳画像を理解し、脳卒中で問題となる運動麻痺や感覚障害、失語の理解が深まる1冊です。部位の機能だけでなく、連絡経路(ネットワーク)についても拡散テンソル画像で詳しく紹介されています。視覚的に理解しやすいので、脳画像の読影の勉強にもなります。

リハビリ関連職種の方にとって、脳画像の読影や脳機能のつながりをイメージするのに勉強しやすい本です。何より各部位の機能だけでなく、連絡経路(ネットワーク)についてわかりやすく解説されています。

ステップ2:あなたの「なぜ?」を深堀りする習慣化

患者の症状をみていて、

「なぜこの症状が出るんだろう?」

「なぜこのアプローチが良いんだろう?」

といった疑問をもったらすぐにメモしましょう。

そして、それを脳科学の視点から調べてみる習慣をつけることが重要です。

なぜメモして調べる習慣が重要か?

➢疑問から入ることが、知識の定着と臨床への結びつきを強めることにつながるから

➢脳科学を活かして、「何を知るために」、「何がしたいのか」を明確にすることが方向性を決めるのに重要だから

脳科学を使って、自分が何をしたいのか、何を知りたいかがわからないよ~

それは、今自分が何を知る必要があるか疑問が持てていないからやな。

まず、自分が何について知りたいかを明確にすることで勉強する内容がわかるはずやで。

脳科学の機能の”何を知りたいか”の例はコチラ↓

- 症状の背景にある神経メカニズムを理解したい

- リハビリの方法を科学的に考えたい

- 自分の観察力や推論力を鍛えたい

- 他職種との連携を強めたい

- 研究・学会発表等に活かしたい

- 脳科学を他分野に応用したい

症状の背景にある神経メカニズムを理解したい

対象者の病態を把握したい場合、神経メカニズムを理解する必要があります。

対象者の病態っていっても色々あるけど、例えばどんなものがあるの?

例えば、

「なぜ注意障害が起こるのか?」

「なぜ性格変化が起こったのか?」

といったことを理解したい場合、脳の機能局在や連絡経路(ネットワーク)について知る必要があるな~。

●脳の機能局在:前頭前野・視床といった脳の各部位の機能のこと。新幹線で例えると駅のこと。

●ネットワーク:前頭葉と頭頂葉を結ぶ経路のこと。新幹線で例えると線路のこと。

神経メカニズムを理解するために、この脳の機能局在と連絡経路(ネットワーク)を掘り下げていく必要があるで。

オススメの図書は、上記でも紹介した

国家試験にも臨床にも役立つ ! リハビリPT・OT・ST・Dr.のための脳画像の新しい勉強本

脳画像の理解は、部位の症状だけでなく、脳の各領域のつながりをイメージできると理解が深まります!

リハビリの方法を科学的に考えたい

リハビリの方法を科学的に考える場合、

●脳の機能は良くなるのか?

●学習していくためには、脳のどんな機能が関わっているのか?

●運動と感覚はどんな関係なのか?

といったことが大切になります。

オススメの図書↓

標準理学療法学 専門分野 神経理学療法学第3版

わかりやすさ:★★★★★

臨床への貢献:★★★★★

概要:B5 476ページ ¥5,720

脳卒中のリハビリをする上で、評価から病態解釈、アプローチまで理解できる一冊です。脳の機能や連絡経路を知見を基に詳細にまとめているので、脳科学の機能を理解する上でも必須の図書です。

これほど、脳神経系の勉強を臨床推論と合わせて勉強できる本はなかなかないです。この本は、脳血管疾患リハビリに携わる者としてバイブルになる本です。

自分の観察力や推論力を鍛えたい

脳の障害で生じた症状などの理由を論理的に考える力をつける必要があります。

論理的に考える力ってどうすればつくんだろ~?

これはみる視点によって勉強する内容が変わるかな。

基本は、脳の解剖・生理学を勉強した上で、評価した検査の結果や内容、動作観察との関係を自分で考えていく必要があるで。

え~難しいな~。

確かに職種によってみる視点は違うけど、もう少し具体的に考える力をつける方法はないの?

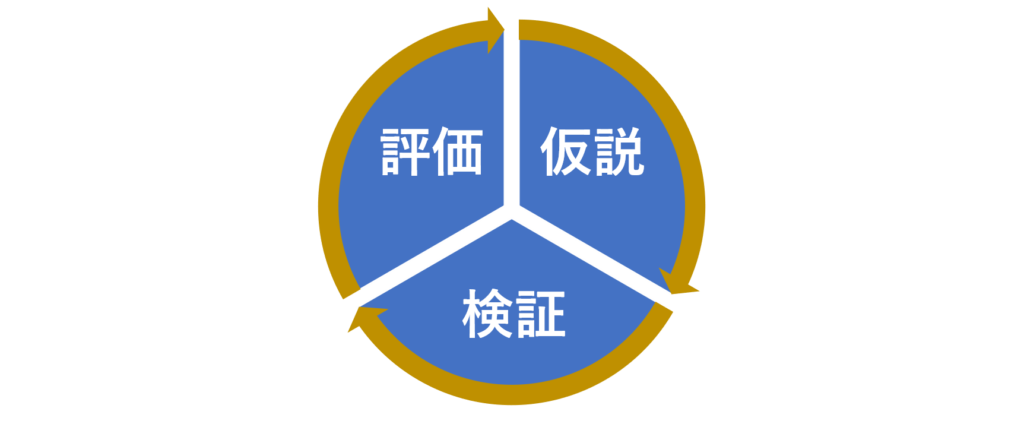

実際の患者さんを評価(検査結果や動作観察など)して、仮説(この結果は〇〇の機能が低下したから?)を立て、検証する(環境設定や声掛けなど)。結果を評価するというこのサイクルを日頃意識するのがいいで。

論理的に考える力は、本を読んですぐに身につくわけではありません。

このサイクルを日頃から意識して問題に対して考える習慣が、論理的に考える力をつけることにつながります。

他職種との連携を強めたい

他職種との連携を強めたい場合、各職種が何をみているのか?を意識する必要があります。

- 脳の画像所見

- 投薬状況

- 血液やその他検査所見

- 認知機能など評価バッテリー など

そのため、幅広く勉強することが求められます。

オススメの図書↓

病気がみえる vol.7 脳・神経

わかりやすさ:★★★★★

臨床への貢献:★★★★★

概要:B5 624ページ ¥4,290

脳の解剖学と脳血管疾患が、わかりやすいイラストや解説で紹介されています。イラストも多いので、最初に買う図書で、幅広く勉強したい方にとって力になってくれる一冊です。

研究・学会発表等に活かしたい

研究や症例報告を論文・学会発表に活かしたい場合、脳科学を活用する理由としては、説得力を上げるためであることが多いです。

説得力を上げるために必要なことは

- エビデンスを重視した知識が必要なこと

- 専門用語を理解し、間違った言い回しをしないこと

- 論文化に適した論理構造を学ぶこと など

が重要になります。

オススメの図書↓

脳卒中治療ガイドライン2021[改訂2023] 無料PDF

〇脳卒中治療ガイドラインは、脳卒中の発症~予防までの現代医療のベースを確認することができます。

▶脳卒中治療ガイドライン2021【改訂2025】出典元:日本脳卒中学会

2025年改訂版が出ました。医療において標準治療を知ることは必要です。脳卒中の治療から予防についてエビデンスが詰まった1冊です。推奨レベルが載っているので、医療従事者は全員読んでおくべき書籍です。

症例検討で身につける脳卒中の理学療法

わかりやすさ:★★★★★

臨床への貢献:★★★★★

概要:B5 239ページ ¥4,950

代表的な20症例を厳選し,急性期,回復期,生活期に分けて解説されています。症例報告の形で各期ごとに重要な病態・症状,介入方法や結果がまとめられているので、学会発表の際に参考になる1冊です。

脳科学を他分野に応用したい

今や脳科学は、教育、運動、健康、スポーツ、メンタルケア、AIなど様々な分野にも展開されています。

脳科学を他分野へ応用したい場合、その分野ではどんなことが求められているのかを知る必要があります。

- 教育 →動機づけや記憶、意思決定などについて

- 運動 →動機づけや運動-感覚の関係性などについて

- 健康 →意思決定や継続力などについて

- スポーツ →運動イメージなどについて

- メンタルケア →感情やストレス、報酬、自己認知などについて

- AI →神経ネットワーク、脳の情報処理モデル、注意・記憶などについて

といった、応用脳科学を理解する必要があります。

※AIはヒトの脳の神経ネットワークや情報処理のモデルがベースにあるとされています。

ステップ3:「これだけは!」を絞って繰り返し学ぶ

やる気が出てきた!!

運動制御王に俺はなる!

運動麻痺のことを完璧に理解してやるぞー!

それは、いきなりハードルが高すぎるで!

いきなり完璧を求めないで、まずは運動麻痺の中でも皮質脊髄路だけとか、補足運動野と運動前野の違いを理解するとかの方がええんちゃうかな。

なんだよ~せっかくやる気になっていたのに~

ごめんごめん。

まずは、自分が知りたい最小限の必須知識に絞って学習し、そこからだんだんと横につなげていくといいで。脳は色んなつながりを持っているから、最終的に点と点が線になっていくで。

〇脳科学を効率的に学ぶ勉強法について確認できます。

▶脳科学を効率的に学ぶ3ステップ勉強法:①初心者必見!効率的な脳科学の勉強方法

患者を通して、自分が興味がある分野について繰り返し学び、理解出来たという小さな成功体験が次の学習意欲につながっていきます。

- 脳の機能についてざっくり「全体像」をつかみましょう

- 疑問をもったらすぐにメモし、脳科学を活かして「何を知るために」、「何がしたいのか」を明確にして方向性を決めましょう

- 患者を通して、自分が興味がある分野について最小限の必須知識に絞って学習しましょう。それが小さな成功体験となり、次の学習意欲につながっていく

まとめ:今日から始める、あなたの脳科学勉強ロードマップ

今回は、脳科学の勉強は何から始めればいいのか。勉強する前に始めること3選と、挫折しないための入門ステップについて解説しました。

脳科学を勉強する前に始めること3選

- 脳科学を学ぼうと決めた「原動力」にフォーカスをあてる

- 脳科学の勉強は「脳卒中の患者に直結する分野」に絞る

- 脳科学を勉強する最終ゴールを明確にし、それを達成するために必要な小項目を設定する

挫折しないための入門ステップ

- 脳の機能について「全体像」をつかむ

- 疑問をもったらすぐメモし、脳科学を活かして「何を知るために」、「何がしたいのか」を明確にして方向性を決める

- 患者を通して、自分が興味がある分野について最小限の必須知識に絞って学習する

一言でまとめると、

”脳科学で自分が何に興味があるのかを知り、まずそこを深堀りする”です。

脳科学の学習は、わかりやすい自分に合った参考書があれば、決して難しくありません!

まずは、自分が知りたい脳科学の分野について、一歩知ろうと踏み出して下さい。

脳の部位の名前は、最初は覚えにくいところもあると思うけど、繰り返し見てその機能と合わせて覚えるとだんだん頭に入ってきますよ。

前回の記事はコチラ↓↓

脳科学を臨床で活かすには?【初心者向け】効率的な勉強法と実践ロードマップ

毎日少しずつで大丈夫です。脳科学の知識を一歩ずつアップデートしていきましょう。

以上、ヤマでした~。

フォローやシェアをしていただけると更新を見逃しません。

また、コメントをいただけると非常に励みになります。

よろしくお願いいたします。

―広告―

臨床スキルを磨く時間、確保できていますか?

忙しい現場で働いていると、セミナーや勉強会に参加する時間を取るのが難しいですよね。

私もそうでした。移動時間や交通費、シフト調整など、学びたい気持ちがあってもなかなか行動に移せない——。

そんな方におすすめしたいのが、医療・介護職のためのオンライン学習サービス 『はぐくも』 です。

🧠『はぐくも』とは?

医療・介護職に特化したオンラインセミナー&eラーニングプラットフォームで、

「学び」と「研修管理」の両方を一つにまとめたサービスです。

🎓 学べる内容も圧倒的

- 各分野のスペシャリストによるセミナーを 毎月30本以上配信!

- 医療技術だけでなく、社会人マナーや新人教育もカバー

- ニッチな分野や臨床現場での“あるある”に即したテーマも豊富

しかも、スマホやPCからいつでも視聴可能。

通勤中や休憩中に「隙間時間で学べる」のが嬉しいポイントです。

💡 研修管理もこれ1つで完結

法人導入では、研修計画・受講確認・リマインド・実績出力まで自動化。

動画をアップロードすれば、院内研修やマニュアル共有もオンラインで完結します。

これにより、研修担当者の負担も大幅に軽減されます。

🎁 今なら1ヶ月間【無料】で利用できます

新しい研修スタイルを、まずは1ヶ月じっくり体験してみてください。

学びの質と効率の両方が変わるはずです。

(※下記リンクから無料体験が申し込めます)

「自分の臨床をもっと磨きたい」「院内研修を効率化したい」

そんな方は、ぜひ一度『はぐくも』を体験してみてください。

急性期で“判断できる医療職”になるために

日々の臨床で、患者さんの状態変化をいち早く察知し、適切な初期対応につなげる。

これは、経験だけでなく体系的な知識と臨床思考があってこそ可能になります。

そんな“急性期対応のプロフェッショナル”を目指す方におすすめしたいのが、

日本急性期ケア協会が主催する「急性期ケア専門士」資格です。

🧠 急性期ケア専門士とは?

医療・介護の国家資格保持者を対象にした上位資格で、

急変対応・状態変化の察知・初期対応・医師への報告など、

急性期ケアのスペシャリストとしての知識と判断力を証明できます。

理学療法士・作業療法士・看護師・言語聴覚士など、

すでに臨床経験を積んでいる方が、さらなるレベルアップを目指すための資格です。

📘 学習には「公式テキスト」が必須

試験範囲を完全に網羅した唯一の協会認定テキストが、

『急性期ケア専門士 公式テキスト』 です。

- 試験の出題範囲を効率よく学習できる

- チーム医療・救急対応・地域連携など、現場で役立つ内容が満載

- 急変対応の考え方を“体系的に整理”できる

この1冊を軸に学ぶことで、現場での判断力と連携力が格段に高まります。

🚑 現場力を高めたいあなたへ

脳卒中後の急変対応、呼吸・循環動態の変化への気づき、

多職種連携のタイミング——

こうした場面で自信を持って判断できるようになるために、

急性期ケア専門士として体系的に学んでみませんか?

急性期ケア専門士公式テキストの希望者はこちら

臨床で迷わず“動ける”自分になる。

▷自宅周辺の迷惑駐車や、無断で私有地や店舗に違法駐車をされてお困りの方へ

剥がせるシールタイプで、本物そっくり(標章No.や偽バーコード入りなど、細かいデザイン)なので警告効果バツグン。迷惑駐車の撃退に最適。

本物そっくり駐車違反警告ステッカー▷マンガ・アニメ・音楽・映画・ドラマ・ゲーム・模型・フィギュアや、引っ越し・片付けなどで部屋の整理・不要品の処分をしたい方へ

ブルーレイ・DVD・CD・コミック・ゲーム・鉄道模型・フィギュア・プラモデル・ミニカーなど、高価買い取りします。

高価買取・ざうるす▷介護施設やご家庭で高齢者のケアとしてアロマやマッサージをして健康の手助けをしてあげたい方、セラピストの資格を取得して介護に活かしたい方、高齢者や介護を自信をもって提供したい方へ

高齢者の手足のむくみ、関節痛、肩こり、認知症予防等の施術方法をオリジナルテキストとDVD(オンライン学習もできます)で学ぶことができます。

また、1日で介護リハビリセラピストの資格を取得することができる講座も魅力の一つです。

▷スキマ時間の有効活用!本を購入する前の内容確認をしたい方に最適!

価格は国内最安級で7日間の無料体験あり。サービスに有料会員として登録頂いている間、サービスに掲載している本の要約等のコンテンツが読み放題!

要約は1冊5分程度で読むことが可能です。

コメント