本ページはプロモーションが含まれています。

こんにちは、ヤマです。

脳卒中認定理学療法士として回復期・急性期病院で働いた経験をもち、脳科学を活かしたリハビリをしています!

このブログの内容が、臨床現場で働く方の役に立ち、一人でも難解な脳科学の理解促進と仲間が増えることを願い、ブログを書いています。

脳科学を勉強していると必ずぶつかる、コネクティビティや脳のネットワーク。

理解するのが難しいと感じませんか?

今回はそんな方のために、脳のつながりがわかる入門書3選を紹介します。

とても勉強になりますよ。

そういえば!

臨床場面や脳画像を見る時は、ネットワークが大切だったよね?

あれをもっと解説して欲しいな~。

ええで~。

今回は、脳のネットワーク編のおすすめの本も合わせて紹介していくで~。

効率的に学べて、臨床にも役立つ本を紹介してね~!

わかっとうで!

ちゃんと紹介する本は、脳のネットワークをしっかり理解できて、患者理解にも役立つ脳科学の入門書をお届けするで~。

脳のネットワークを理解するための本3選(初心者向け)

第1位:標準理学療法学 神経理学療法学(第3版)

わかりやすさ:★★★★★

臨床への貢献:★★★★★

概要:476ページ ¥5,720

▶「脳卒中のリハビリ」を理解するための最高の一冊です。

第3版より「病期別の脳卒中の理学療法」や「頭部外傷」「脊髄損傷の障害と理学療法」などの新項目が追加され、よりパワーアップしています。脳の神経構造から神経ネットワークまで全てを網羅しており、最新の知見で説明されているので、基礎学習にも最適です。さらに、脳卒中の運動麻痺、感覚障害、高次脳機能障害などの評価法からリスク管理、病態整理まで、脳のネットワークを理解しながら、勉強を進めることができる素晴らしい書籍です。

この本は、文句なしの1位です。

脳の各部位の機能から各病態のネットワークについても詳しく紹介されていて、患者理解を深めることができる1冊です。

なので、臨床にもばっちり活かせます。

第2位:高次脳機能の神経科学とニューロリハビリテーション(森岡周)

わかりやすさ:★★★★★

臨床への貢献:★★★★★

概要:A5 380ページ ¥4,400

▶リハビリテーションは、ただ障害をみてアプローチをし、改善すればいいというものではありません。関わりの中で、対象者の理解は欠かせません。本書では、そんな「脳神経の特質」や「喜怒哀楽」、「人間同士のつながり」といった内容を「ニューロリハビリテーション」という形で知識を活かしていくための手がかりとなる一冊です。

数多くの研究成果から、その本質に迫ることができます。

対象者の理解に必要な、「注意機能」や「知覚」、「言語とコミュニケーション」、「自己意識」についてばっちり理解することができます。

さらに、「高次脳機能障害」との関連も理解できるので、とてもわかりやすい書籍です。

書籍の中の研究成果や知見の知識も増やすことができるので、かなりおすすめの書籍です。

第3位:リハビリPT・OT・ST・Dr.のための脳画像の新しい本(粳間 剛)

わかりやすさ:★★★★★

臨床への貢献:★★★★

概要:312ページ ¥4,400

▶脳卒中で問題となる運動麻痺や感覚障害、失語に特化して理解を深めるなら、この本が一番おすすめです。

脳の部位の役割・機能はもちろん、どことどこが連絡しているのか(ネットワーク)についても拡散テンソル画像で詳しく紹介されているので、実際の臨床で出現している症状の理解をぐっと深める本となっています。

脳画像の勉強におすすめの本3選にも選出した書籍です。

運動麻痺と感覚障害、失語について脳画像と関連させてネットワークを理解するのに、最適と判断し脳のネットワークおすすめの本3選にも選ばせてもらいました。

脳のネットワークをより脳画像上でイメージして理解することができます。

独学でも大丈夫!脳ネットワーク理解を臨床に活かす学び方

ネットワークを理解するために必要な書籍はわかったよ~。

でもやっぱり次は、臨床に活かせなかったら、意味がないから臨床へのつなげ方を教えて欲しいな~。

ほんまやな~。

臨床では、”行為”自体が変わらないと意味がないから、この行為とネットワークについてみていこか~。

面白そうだね。

行為を理解するために例もあるとわかりやすいな~。

オッケー。

ほな、早速例を挙げながらみていこか~。

行為を「分解」してネットワークで捉える

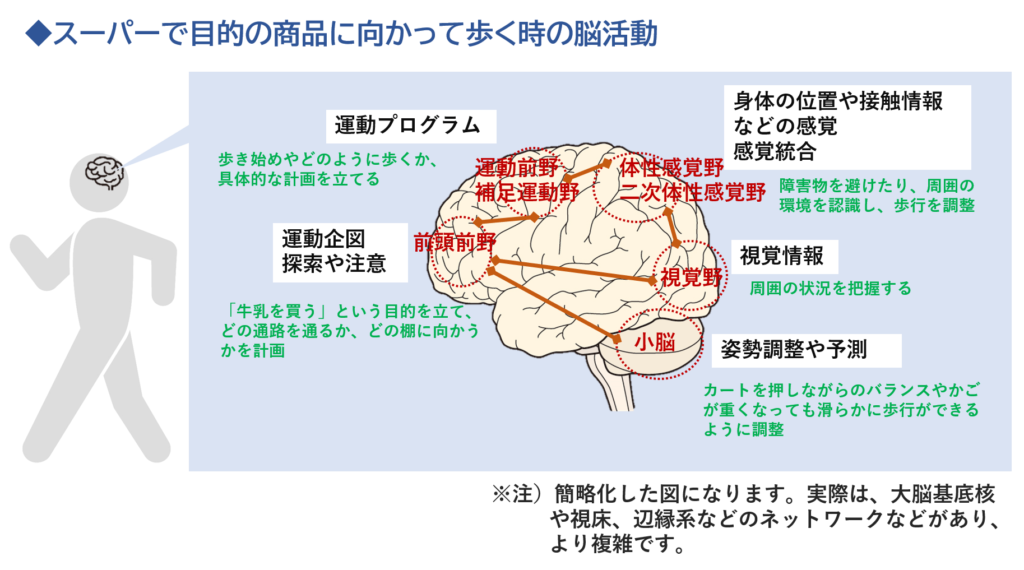

日常生活で欠かせない”歩行”を例に考えてみます。

歩行といえば、脊髄などの中枢パターン発生器(Central Pattern Generator:CPG※)によってリズミカルな運動を生成しますが、CPGが働くためには、その前に脳からの指令や感覚入力によって変わり、より複雑な運動パターンを生成しています。

※脊髄の中枢パターン発生器(Central Pattern Generator:CPG):脊髄などに存在する神経回路網で、周期的な運動パターンを生成する役割をもっている。

歩行においては、左右の脚の屈筋と伸筋を交互の活動パターンなどを生み出す基盤となっている。

参考文献)関口雄介;歩行障害①.標準理学療法学 神経理学療法学(第3版),2022.協同医書

〇歩行のCPGに関してわかりやすい論文です。

▶河島則天:歩行運動における脊髄神経回路の役割.国リハ研紀,2009,9-14.(国立障碍者リハビリテーションセンター)

まず、行為(歩行)の神経機構について知る必要があります。

上の図のように、歩行は関節と筋肉だけではないということがわかります。

こういった脳内のネットワークだけでなく、大脳からの情報が骨格筋までどのようなネットワークを使っているのか、についても知っておくことが重要です。

そして、ここから行為(歩行)を脳のネットワークで”分解”して考えていきます。

歩行を脳のネットワークで”分解”して考えるってどうすればいいんだろう?

歩く時を想像してみてや~。

目や耳からはどんな情報を得ているんかな?

そうか!

目から地面の情報を確認しているし、耳からは、後ろから車が来ていないか音の情報も入ってくるな~。

それに足裏で地面の凸凹の情報も…!

そうやで!

こういった考え方が行為を”分解”して考えるってことやな。

これらの情報が脳でどんな風にネットワークしているか次は考えてみよか~。

◆日常の行為を「複数の脳部位が連携して生み出される行為」として捉える

なるほど~。

具体例をイメージするとわかりやすいね。

確かに、歩きながら色んなことを調整している気がするよ。

そうやねん。

そのためには、脳の各部位がどんな機能をもち、どことつながりがあるのかを、少しずつ理解していく必要があるで。

脳の部位ごとの機能をセットで覚える:【保存版】脳画像の勉強におすすめの本3選|CT・MRIの見方がわかる脳科学の入門書

症例で「なぜそう動くのか」を問い続ける

小脳は、姿勢の調整やバランスを調整するところだから、歩行時にふらつく患者さんがいたら、小脳をまず疑ったらいいの?

それは、短絡的過ぎるで!

もしふらつく患者さんがいたとしたら、「なぜそう動くのか」を問い続けて評価する姿勢が大切やで~。

「なぜそう動くのか」か~。

もう少し具体的に教えてよ~。

患者さんが、ふらつく原因をまず探す必要があるで。

例えば、ふらつく原因は、

「足首の硬さや体幹や下肢の筋力が弱いから?」

「足底の感覚障害があるから?」

「身体の正中軸がずれて認識しているのか…」

などを評価しないとわからへんで。

そっか、確かにふらつく原因は様々だから、多角的な視点で評価をしっかりしないといけないね。

脳のネットワークを考えることに偏り過ぎていたよ。

いいところに気づけたやん。

原因を分析したからこそ、脳のネットワークとの関係性にもつなげることができるんやで。

理解その調子で患者さんをしっかり評価していこな~。

※ふらつく原因:一般的な評価(関節可動域や筋力の問題など)や脳画像所見(感覚、注意、運動麻痺、失調など)などを多角的な視点で評価することが大切です。

症状に対して”単一の説明”で終わらせないことです。

例)「歩行がふらつく=小脳の障害」ではなく、注意と感覚の関係性や視覚情報と身体正中軸が一致しているのか、そもそもどんな運動プログラムを立てたのか?といった、脳のネットワークの視点から再検討することが重要です。

私たちが評価する時は、様々なネットワークの視点から思考するクセをつけて、患者さんにも色々なネットワークを使って思考できるクセを育てるようにしていきましょう。

〇失語症例を「脳のネットワーク視点」で振り返る視点について確認できます。

▶⑥脳は”ネットワーク”が重要!コネクティビティから理解する脳科学の勉強法

- 臨床で行為を変えるために、脳のネットワークで”分解”し、「なぜそう動くのか」を問い続ける

- 日常の行為を「複数の脳部位が連携して生み出される行為」として捉える

- 一般的な評価や脳画像所見とを多角的な視点で評価することが大切

まとめ:画像や症例から脳のネットワークを読み解く力は、臨床では必須

本記事では、臨床で活かすための【コネクティビティ・脳のネットワーク】を意識することにぴったりのおすすめの書籍3選をご紹介しました。

画像や症例から脳のネットワークを読み解く力を養うことで、日々の現場での判断や評価が向上し、患者さんへの支援にも自信を持てるようになります。

- 第1位|標準理学療法学 神経理学療法学(第3版)

- 第2位|高次脳機能の神経科学とニューロリハビリテーション(森岡周)

- 第3位|リハビリPT・OT・ST・Dr.のための脳画像の新しい本(粳間 剛)

- 行為を行う時は、神経伝導路(大脳から筋肉まで)のネットワークや脳内のネットワークが関わっている

- 行為を脳のネットワークで”分解”して考えると「複数の脳部位が連携して生み出されるのが行為」ということがわかる

- 症例の行為の障害は、複雑。脳のネットワークだけの問題で終わらせず、多角的な視点で評価することが大切

一言でまとめると、

”おすすめ書籍で勉強して、目の前の患者を深く評価・分析する”です。

脳のネットワークを理解することは、時間がかかります。

理解しやすい書籍を手に入れ、実際の臨床と関連づけてインプットしましょう。

脳のネットワークは、まず脳って不思議!やなんでこうなるの?という興味をもつことが大切です。

勉強していく内に、だんだんと症状の理解や行為を脳のネットワークを”分解”して考えられるようになりますよ。

そうなると、患者さんの病態理解が進み、臨床がより面白くなります!

まずは、自分の中で興味があるところから、【コネクティビティ】脳のネットワークを調べる習慣をつけてみましょう。

毎日のコツコツ積み重ねが、明日の臨床につながります。

以上、ヤマでした~。

フォローやシェアをしていただけると更新を見逃しません。

また、コメントをしていただけると非常に励みになります。

よろしくお願いいたします。

▷自宅周辺の迷惑駐車や、無断で私有地や店舗に違法駐車をされてお困りの方へ

剥がせるシールタイプで、本物そっくり(標章No.や偽バーコード入りなど、細かいデザイン)なので警告効果バツグン。迷惑駐車の撃退に最適。

本物そっくり駐車違反警告ステッカー▷マンガ・アニメ・音楽・映画・ドラマ・ゲーム・模型・フィギュアや、引っ越し・片付けなどで部屋の整理・不要品の処分をしたい方へ

ブルーレイ・DVD・CD・コミック・ゲーム・鉄道模型・フィギュア・プラモデル・ミニカーなど、高価買い取りします。

高価買取・ざうるす▷介護施設やご家庭で高齢者のケアとしてアロマやマッサージをして健康の手助けをしてあげたい方、セラピストの資格を取得して介護に活かしたい方、高齢者や介護を自信をもって提供したい方へ

高齢者の手足のむくみ、関節痛、肩こり、認知症予防等の施術方法をオリジナルテキストとDVD(オンライン学習もできます)で学ぶことができます。

また、1日で介護リハビリセラピストの資格を取得することができる講座も魅力の一つです。

▷スキマ時間の有効活用!本を購入する前の内容確認をしたい方に最適!

価格は国内最安級で7日間の無料体験あり。サービスに有料会員として登録頂いている間、サービスに掲載している本の要約等のコンテンツが読み放題!

要約は1冊5分程度で読むことが可能です。

コメント