本ページはプロモーションが含まれています。

こんにちは、ヤマです。

脳卒中認定理学療法士として回復期・急性期病院で働いた経験をもち、脳科学を活かしたリハビリをしています!

脳画像の本ってたくさんあるけど、結局どの本で勉強すればいいのかわからないな~

今回は、脳画像編のおすすめの本を紹介していくで。

やったー。

ちゃんと脳の読影についてわかりやすくて、臨床に結びつける本を紹介してね。

そうやな!

紹介する本は、初心者の方が脳画像を勉強するのに最適な入門書を取り上げているから、ばっちり勉強していくんやで。

初心者におすすめ!脳画像理解に役立つ脳科学の本3選

第1位:コツさえわかればあなたも読める リハに役立つ脳画像 改訂第2版(大村優慈)

わかりやすさ:★★★★★

臨床への貢献:★★★★★

概要:192ページ ¥4,180

▶脳の領域の覚え方や機能も要点をまとめて、わかりやすく載っているため、初学者にとってわかりやすい本となっています。実際のCTやMRI画像にマーカーしてくれているので、実際担当している症例の脳画像と見比べることもしやすい1冊です。症状をみて→脳機能を把握→障害されている血管について関連して覚えることができます。リハビリだけでなく、脳画像に興味のある看護師、他職種にもおすすめです。

臨床に結びつけるためには、担当している脳画像をみて、障害されている部位がどこで、そこにはどのような機能があるのかを知ることが肝心です。私も最初は、脳の読影をする時は、この本を横で開きながらみていましたよ。

第2位:リハビリPT・OT・ST・Dr.のための脳画像の新しい本(粳間 剛)

わかりやすさ:★★★★★

臨床への貢献:★★★★

概要:312ページ ¥4,400

▶脳卒中で問題となる運動麻痺や感覚障害、失語について理解を深めるなら、この本が一番おすすめです。脳の部位の役割・機能はもちろん、どことどこが連絡しているのか(ネットワーク)についても拡散テンソル画像で詳しく紹介されているので、実際の臨床で出現している症状の理解をぐっと深める本となっています。

実際の臨床では、高次脳機能障害にもたくさん遭遇します。その点の内容を考慮して第2位としました。運動麻痺と感覚障害、失語についてはとてもわかりやすいので、重要なところをおさえて理解する入門書としてかなりおすすめの本です。

第3位:一目でわかる!脳のMRI正常解剖と機能(石藏礼一)

わかりやすさ:★★★★

臨床への貢献:★★★

概要:83ページ ¥4,180

▶MRIの正常解剖と機能解剖を一目で学べるテキストとなっており、実際の画像と図解で視覚的にわかりやすい本です。代表的な脳卒中の画像と解説等をコンパクトにまとめているので、入門書としても最適です!

代表的な脳卒中である、脳出血と脳梗塞に特化しています。脳画像の正常解剖と機能解剖は一目でわかるので、脳画像が苦手な人が勉強するにはとてもいい本です。

脳画像を学ぶと何が変わる?医療従事者に必要な3つの理由

脳卒中関連の方と関わる医療従事者って脳画像の勉強は、必須って聞くけどどうしてなの?

脳画像を学ぶと何が変わるかのかをみていこか。大きく3つの理由があるんやで。

画像からリスクを予測できる

脳画像をみることで、リスクを予測することができます。ここでいうリスクとは、大きく2つあります。

- 後遺症や社会復帰が可能かなどのリスク

- 対応するときのトラブル回避などのリスク

後遺症や社会復帰が可能かなどのリスク

脳画像で後遺症や社会復帰が可能かなどのリスクがわかるの?

ある程度やけど、そうやねん。脳画像は、「どの部位がどれだけ損傷されたか」を可視化するツールとなるからやな。

おー!ってことは、損傷部位をみると症状が予測できたりするってことだね。

そういうことやな。大切なことは、損傷部位×症状予測で、患者さんの「生活への見通し」を立てることやねん。

損傷部位×症状予測で患者さんの「生活への見通し」を立てるためには、脳画像のみの情報だけでは不十分です。

- 患者の既往歴や併存疾患の把握

- 患者の社会的背景(家族構成やマンパワー、家屋情報、生活歴など)

- 患者の意欲や認知能力 など

患者さんの希望する退院後の社会復帰に向けて、関係する情報を集めて、それを統合する力が必要になるよ。

「読影力」は臨床判断の土台になる

ねぇ、「読影力」を鍛えるとどんな風に役に立つの?

一言でいうと、「読影力」を鍛えることで”自信をもつ”ことができるんやで。

ほんじゃあ、具体的にみていこか!

評価や検査、観察の精度が高まる

脳画像で病巣を把握した上で、患者さんの症状をみることで観察ポイントが明確になります。

観察ポイントがどんな風に明確になるかイマイチわからないよ~。

脳画像を見ずに患者さんの症状を見た場合、色んな選択肢を考えてその中でどやねん??って迷うことがあるやんか~。

そうだね。確かに初見で患者さんがぼーっとしていたら、前頭葉による機能低下なのか、半側空間無視で注意が向いていないのか、そもそも意識レベルが低いのか、どれが原因かって考えちゃうね。

でも、事前に脳画像で前頭葉の損傷があるってわかると、意欲や注意障害かもって観察ポイントが明確になるってことや。

読影ができることで「漫然と評価」→「的確な観察」と「効率的な評価」へ臨床を変化させることにつながります。

説明力・連携力が高まる

脳画像の読影ができると、症状の説明などをする時に、根拠が明確になるので説明力に自信がもてます。さらに、そういった積み重ねが、他職種へのアピールとなりこの人は詳しいからと、信頼が強化され、連携もスムーズになります。

他職種とうまく連携して、チーム医療を強化していきたいな~。

そのためには、自分の強みや説明に自信をもつ必要があるな~。

その一つに、脳画像の読影ができると、症状を理解する根拠にもなるからいいんやで。

この人は、脳画像と臨床所見もしっかりみて、信頼できる人だ!って思ってもらうことが患者さんにも他職種にもまずは重要やねんな~。

そうだね!

適当に説明してると自信がないのも伝わるから、そういう人よりは、しっかり根拠をもって説明できる人と一緒に連携したいと思うよね。

ほんまそれ!

何事も地道に日々のコミュニケーションから信頼構築をしていくことが必要ってことやな。そのためには、自信をもって説明できるようにしていこか。

方針決定のブレがなくなる

脳画像を基にすることで、独居の自宅に帰るために、歩行が獲得できるのかといった計画の判断基準が明確になります。

例:「なぜ、まだ日常生活動作が改善しない?」

↓↓↓

脳画像で皮質下出血が広範囲であれば”今の段階”では、難しいと納得できる。

さらに、後遺症がどれくらい残りそうかということもだんだんわかってくるので、残りの入院期間中に何ができるようになって、どこを代償しないといけないか、といった具体的な計画を立てることができます。

そっか~、この患者さんがよくなる見込みがあるのかどうかを事前に知っておくことは重要だね。

そうやねん。特に病院でのリハビリ期間は限られているので、こういった機能の予後予測について、知った上で進めているのと、わからずに進めているのとでは方針のブレやすさが段違いやからな。転帰先を判断する上でも納得できるで。

読影力があることで、「不安な判断」→「納得できる判断」となり、方針決定がブレなくなります。

- 医師の所見に頼り切ることがなくなり、自分でも”予測と確信”をもって臨める

- 脳画像が読めることで、患者の変化に”なぜ”がみつけられるようになる

➢読影は「自立した医療者」になるための土台の一つ

最初、読影は完璧にできなくても大丈夫です。

まずは大まかにでもわかるようになることが大事な一歩ですよ。

◆脳画像に関連する記事

脳血管疾患の理解を深める勉強法:③脳血管疾患を意欲的に学習する勉強法

急性期・回復期・生活期すべてで役立つ

脳画像を読影することは、急性期、回復期、生活期で全てのステージで役に立ちます。

でも急性期、回復期、生活期ってそれぞれのステージの内容が全然違うのに、本当に役に立つの?

そうやねん。それぞれのステージで脳画像の読影がどのように役に立つのかみてみよか。

| 各ステージ | 読影で何を知るべきなのか | 具体的な評価例 |

| 急性期 | ・症状の把握 ・機能乖離の改善予測 ・予後予測 | ◆皮質脊髄路がどれくらい障害されているか →下肢は改善しそうだが、上肢の改善は難しそう →運動麻痺は重度だが、感覚障害は回復しそう など |

| 回復期 | 機能的予後予測 | ◆脳画像での障害部位と発症から今まででどのくらい運動麻痺のスコア(Brunnstrom recovery StageやFugl-Meyer Assessementなど)が改善しているかなどを複合的に解釈する |

| 生活期 | 日常生活や社会生活・復帰後の気をつける点 | ◆脳梗塞発症部位から残存している後遺症について把握し、実際の日常に活かす →内側前頭前野に梗塞があれば、人との距離感や他者の情動を読めなくなるので、家族や同僚などにも理解してもらうような工夫が必要 など |

このように各ステージで重きを置いているところが違うことがわかりますね。もちろん生活期でも急性期入院時の脳画像をみることができれば、障害部位を同定した上で、機能改善を図ることも大切な場合も考えられます。

「脳画像は、医学的な診断だけでなく、”支援設計”と”対応戦略”のための地図でもある」

- 「この方に何が起きうるか?」「どう接するのが最適か?」を考えるために、脳画像の読影力は臨床の力になる

- 「読影力」とは、知識の多さではなく”臨床現場での選択の精度”を上げる技術のこと

読影を勉強する上での注意点とコツ

ここでは、「どうやって読影力を育てるか」にフォーカスし、「意味づけ」、「セットで覚える」、「臨床のギャップ」という3つの内容からみていきます。

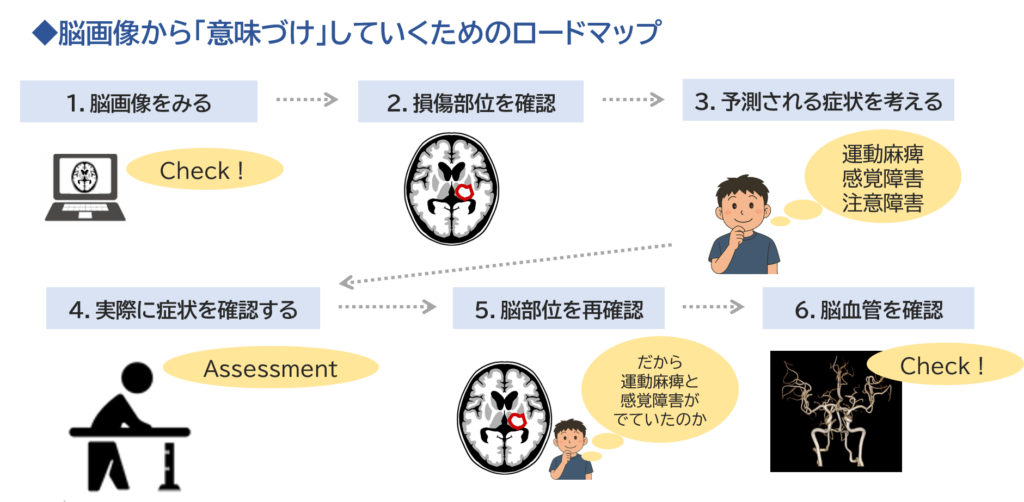

「見る」だけでなく「意味づけ」する

患者さんのCTやMRIをみるようにしているんだけど、なかなか頭に入らなくて困っているよ~。どうしたらいいんだろ~。

単にCTやMRIを「みる」だけじゃあ、読影力は育たへんねんな~。

そうなの!?じゃあ、どうしたらいいか早く教えてよー!

大丈夫やで。大切なのは「ここに脳の病変があるから、どんな症状が起こる?」と脳の病変に意味づけして、考えるクセをつけることやで。

◆臨床とのつながり:

→例:「放線冠に梗塞がある」→「脳画像上では主に下肢の運動麻痺がでていそう。」→「実際の症状では運動麻痺はなかった」→「脳血管を確認するとレンズ核線条体動脈のみ」

この流れだと、脳の障害部位から臨床症状、そして脳と関係する脳血管支配まで関連づけて覚えることができるで。

ちなみに、第1位で紹介したコツさえわかればあなたも読める リハに役立つ脳画像 改訂第2版を参照してるで。

※見るだけで終わらず、「意味づけ」してはじめて臨床で使える知識になる。

丸暗記ではなく、関連させて覚えていくことについては、

脳血管疾患の理解を深める勉強法:③脳血管疾患を意欲的に学習する勉強法で紹介しています。

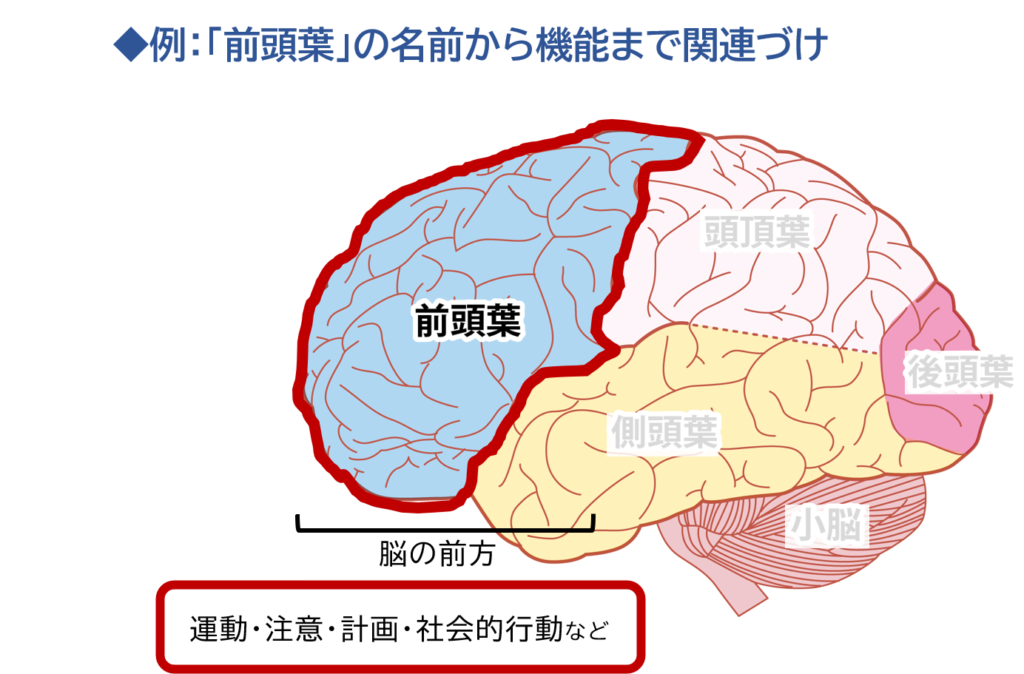

部位ごとの機能をセットで覚える

脳画像を読影するために、脳の名前と場所をまず覚えてどんどん脳の読影に挑戦するぞー!

ちょっと待って!脳の「名前」や「場所」だけ暗記しても実践では全然使えへんで。

えっ、そうだっけ?もう一度脳画像を読影するための手順を教えて~。

ええで~!ほんなら、「前頭葉」の例で考えてみよか。

名前:「前頭葉」→場所:「脳の前方」→機能:「運動、注意、計画、社会的行動など」

脳画像で「ここが障害されるとどうなる?」を常に自問しよう!

◆臨床とのつながり:

例:「補足運動野」→運動麻痺はでないが、両手動作や運動の計画ができずに動作が拙劣となってしまう

脳部位の知識が具体的な行動観察につながる(例:「検査上はスムーズに動くのに、顔を洗う時や両手で何かする時は拙劣」→補足運動野の問題か?)

※機能とセットで覚えることで、画像が”患者の物語”と結びつくようになる。

▶意欲的に学び続けるには「ストーリー」を重視:④脳腫瘍は難しすぎる?臨床につながる”意欲的な”勉強法

画像と症状の「ギャップ」にも注目する

脳画像が読影できるようになったからといって、患者さんの症状や予後予測が全て完璧にできるようになったわけではありません。

脳画像で症状や予後予測はあくまで、一つの材料でしかないことを知っておかなければなりません。

「画像の病変」と「実際の症状」が一致しないこともたくさんあることを知っておいてね。

そんなこと言われたらどうしたらいいかわからないよ~。

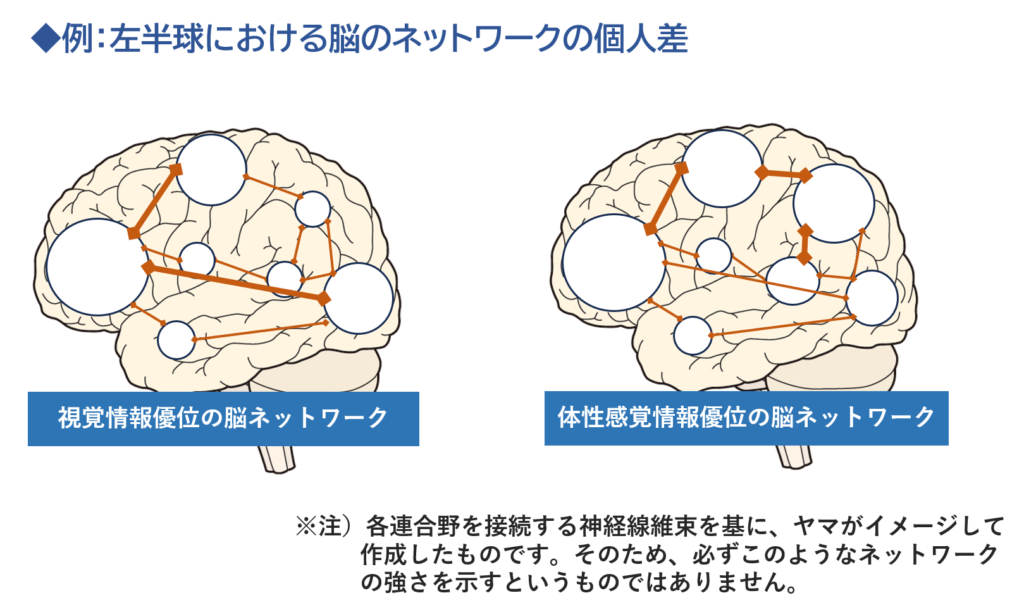

同じ部位の病変でも、症状の出方に個人差があるで。それを考察していくために”ギャップ”にも注目していこか!

「なぜギャップが生まれるのか?」を考えることで、ネットワークの視点が育ちます。

症状の出方に個人差 → 主に脳同士の「つながり(ネットワークの強さ)」が関係している

患者さんがこれまでどのように脳を使ってきたかは、人それぞれです。個人差があるので、脳画像だけで判断するのではなく、実際の症状もみて評価する重要さがわかるますね。

- 画像は「見るだけ」でなく、画像を見て意味づけし、症状とすり合わせる

- 脳部位名を暗記して終わりではなく、部位と機能をセットで理解し、患者の物語をひも解きながら臨床に応用していく

- 画像から予測した症状と実際の症状が違っても、違いの理由をネットワークの視点で個人差があることを理解することができる

まとめ:脳画像を勉強し、臨床でどんどん活かし活躍する

今回は、脳画像の勉強におすすめの本3選の解説と脳画像を臨床に活かす方法を紹介しました。

- 第1位:コツさえわかればあなたも読める リハに役立つ脳画像 改訂第2版(大村優慈)

- 第2位:リハビリPT・OT・ST・Dr.のための脳画像の新しい本(粳間 剛)

- 第3位:一目でわかる!脳のMRI正常解剖と機能(石藏礼一)

- 脳画像は、医学的な診断だけでなく、”支援設計”と”対応戦略”のための地図でもある

- どうやって読影力を育てるかは、脳の病変に対する「意味づけ」、脳部位と機能を「セットで覚える」、脳のネットワークには個人差があるため「臨床とのギャップ」が生まれやすい

一言でまとめると、

”脳の読影は、目の前の患者の臨床と紐づけられるかがカギ”です。

脳画像を臨床に活かすために、まず読影の相棒となる書籍を手に入れ、効率よくインプットすることが必要です。そして、実際の臨床で脳画像をただ「見る」だけでなく「意味づけ」、そしてネットワークについて理解し、「臨床とのギャップ」があることを理解して臨床で経験値を積んでいきましょう。

脳画像は、実際の患者さんの脳画像をみながら、臨床の症状と比べ、書籍で答え合わせを繰り返しましょう。

脳画像は、経験を積むことでどんどん読影することが可能になりますよ。

無理せず、少しずつでも脳画像を見る習慣をつけて、コツコツ積み重ねていくと明日の臨床につながります。

以上、ヤマでした~。

フォローやシェアをしていただけると更新を見逃しません。

また、コメントをいただけると非常に励みになります。

よろしくお願いいたします。

▷自宅周辺の迷惑駐車や、無断で私有地や店舗に違法駐車をされてお困りの方へ

剥がせるシールタイプで、本物そっくり(標章No.や偽バーコード入りなど、細かいデザイン)なので警告効果バツグン。迷惑駐車の撃退に最適。

本物そっくり駐車違反警告ステッカー▷マンガ・アニメ・音楽・映画・ドラマ・ゲーム・模型・フィギュアや、引っ越しや片付けなどで部屋の整理・不要品の処分をしたい方へ

ブルーレイ・DVD・CD・コミック・ゲーム・鉄道模型・フィギュア・プラモデル・ミニカーなど、高価買い取りします。

高価買取・ざうるす▷介護施設やご家庭で高齢者のケアとしてアロマやマッサージをして健康の手助けをしてあげたい方、セラピストの資格を取得して介護に活かしたい方、高齢者や介護を自信をもって提供したい方へ

高齢者の手足のむくみ、関節痛、肩こり、認知症予防等の施術方法をオリジナルテキストとDVD(オンライン学習もできます)で学ぶことができます。

また、1日で介護リハビリセラピストの資格を取得することができる講座も魅力の一つです。

▷スキマ時間の有効活用!本を購入する前の内容確認をしたい方に最適!

価格は国内最安級で7日間の無料体験あり。サービスに有料会員として登録頂いている間、サービスに掲載している本の要約等のコンテンツが読み放題!

要約は1冊5分程度で読むことが可能です。

コメント