こんにちは、ヤマです。

脳卒中認定理学療法士として回復期・急性期病院で働いた経験をもち、脳科学を活かしたリハビリをしています!

このブログの内容が、臨床現場で働く方の役に立ち、一人でも難解な脳科学の知識と仲間が増えることを願い、ブログを書いています。

脳卒中で一番の大敵といえば、”運動麻痺”ではないでしょうか?

”運動麻痺”によって在宅復帰ができない患者さん、社会復帰を諦めそうな患者さんを目の前にした療法士は、何が何でもよくなって欲しいと思うものです。

そんな”運動麻痺”を理解し、明日の臨床のヒントとなるように【臨床で役立つ脳科学】について、本日はご紹介します。

運動麻痺の「なぜ?」を解決するには、次の行動が大切です

- 患者さんを評価し、病態把握をする

- 運動麻痺の改善は、”脳のネットワークの回復”を考える

- リハビリに効くおすすめ書籍やサイトを味方につける

- 運動麻痺のアプローチは、脳科学の知見を活かす

はじめに:運動麻痺の悩みを抱えるあなたへ

リハビリの現場では「なぜこの患者さんは動かないのか?」、「運動麻痺ってどうしたら自分で動かせるようになるのか?」という疑問に直面します。

リハビリでよく遭遇する”運動麻痺”なんだけど、なんで動かせないんだろう?

その問題を解決するには、”運動麻痺”の病態を理解しておく必要があるな。

う~ん…運動麻痺ってなんだかよくわからないや。

運動麻痺を理解するには、運動を司る脳のネットワーク障害として理解することが重要やで。

”運動麻痺”は、脳のネットワーク障害として理解することで、アプローチの視点が大きく変わります。ここでは運動麻痺を脳科学の視点からシンプルに整理します。

臨床現場で直面する「なぜ動かない?」の壁

臨床場面で患者さんに「どうしたら麻痺した手足が動くようになるの?」「どうして麻痺が治らないの?」と聞かれたら、ドキッ!としませんか?。そして、「どのように答えたらいいのだろう…」と一瞬フリーズしてしまう方もいるかもしれませんね。

これらの悩みを解決する鍵が、「脳科学」にあります!教科書には載っていない目の前の「患者の複雑な症状」の理解を深めていきましょう。

脳卒中の患者さんに、「手足が動かなくなるのはどうして?」って聞かれたから、「筋力が弱くなってますね」って答えちゃった。

手足が動かなくなるのは、単なる”筋力低下”ではないんやで。そもそも脳卒中の場合は、脳の損傷によって生じるやろ?

そっか~。脳は運動の準備とか指令をだすところがあったね。それが関係しているってことなのかな?

そうやな!脳の運動野~筋肉までの神経回路がダメージを受け、指令がうまく届かなくなることが原因となるな~。そして、脳の運動野に行くまでも感覚や記憶など、色んなところと連携して運動が作り出されてることも知っておく必要があるな。

ここを理解することで、リハビリの方向性が見えてくるで~。

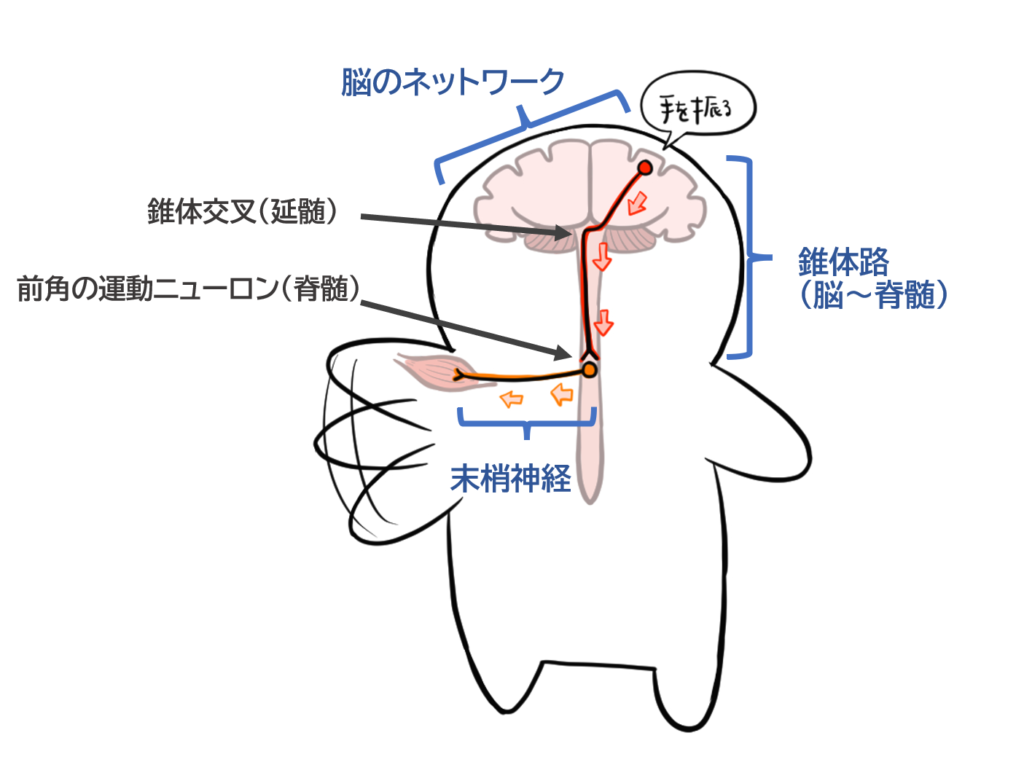

図 脳の運動野~筋肉までの神経回路のイメージ図

脳血管障害によって運動麻痺が生じる→錐体路の障害と考える。※錐体路に障害が起こると脊髄前角の運動ニューロンへの指令にも影響が生じる。

- 運動麻痺を理解するために、患者さんの運動麻痺の病態把握が必要。

- 脳卒中後の運動麻痺は、脳の運動野~筋肉までの神経回路がダメージを受け、指令がうまく届かなくなることが原因。

運動麻痺の「なぜ?」を脳科学で解き明かす

患者さんの疑問で出てきた

「どうしたら麻痺した手足が動くようになるの?」「どうして麻痺が治らないの?」

その理由である、運動麻痺の「なぜ?」について

・運動麻痺が起こる仕組み

・臨床でよくある「思い込み」と脳科学的視点

について説明していきます。

脳卒中後に運動麻痺が起こる仕組み

運動麻痺は”錐体路”の部位の損傷だけでは、説明できません。実際には、複数の脳領域がネットワークでつながり合い、その連携が崩れることで起こります。”つながり”の視点をみると新しい治療のヒントが見えてきます。

脳のネットワークとその勉強法について、イメージしにくい方はコチラで詳しく解説しています。

▶⑥脳は”ネットワーク”が重要!コネクティビティから理解する 脳科学の勉強法

運動麻痺に関係する脳のネットワークってどんなものがあるんだろう?

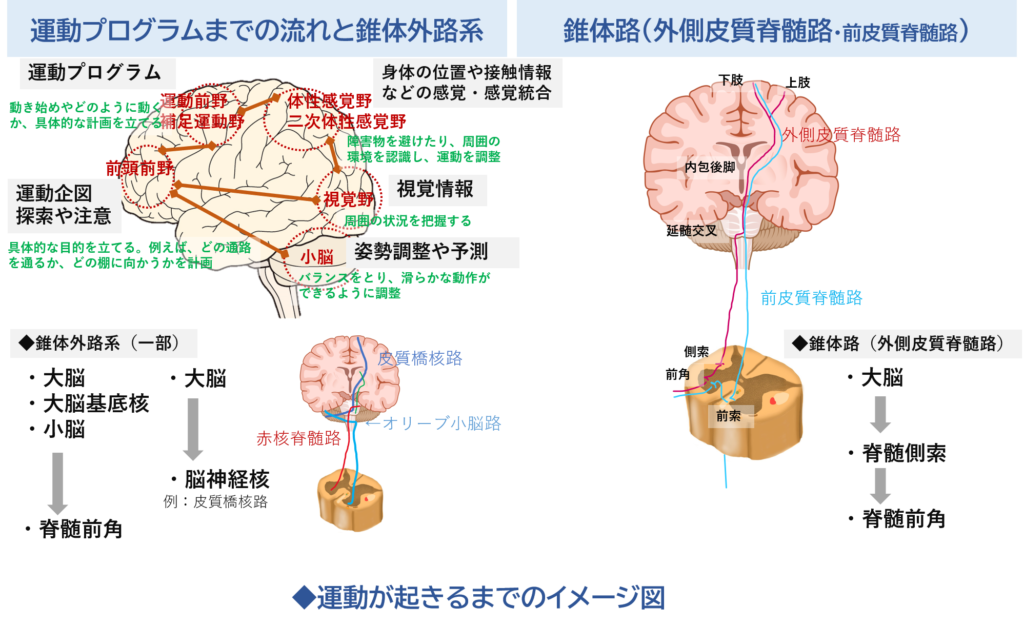

わかりやすいように、脳の部位と関連するネットワークを図で説明していくで。さっき説明した”錐体路”に加えて、運動プログラム、運動の調節に関わる”錐体外路系”の2パートにわけてるで。

- 運動をプログラムするために、視覚や体性感覚情報、他に聴覚や前庭からの情報などから身体の位置を調整し、感覚を統合する

- 運動をするための目的を計画し、感覚統合された情報が組み込まれる

- 運動プログラムを立て、運動野へ投射する。同時に感覚野や小脳へ姿勢調整ができるように予測情報を送る

- 錐体路や錐体外路系の伝導を通り、筋へ

- 錐体路:外側皮質脊髄路と前皮質脊髄路のこと。主に外側皮質脊髄路を指す(四肢の随意運動に関わる)。

- 錐体外路:錐体路と小脳系以外で運動機能を司る経路を指す。※筋の収縮に「秩序を与える」と理解するとわかりやすい。一部は、脳神経核に行き、頚部から上の随意運動を司る。

参考文献:病気がみえる vol.7脳・神経

▶無料で解剖・画像をスマホ・PCで動かしながら学ぶことができます。

外側皮質脊髄路は、脊髄側索(外側)を通るで。(だから外側皮質脊髄路。)ちなみに、前皮質脊髄路は、脊髄前索(腹側)を通るで。

運動麻痺は、外側皮質脊髄路の障害で起こるけど、運動をプログラムをするまでに異常が生じても運動に不都合が生じてしまうってことか~。

そういうことになるな。最近の研究では、感覚野に運動を司る領域もあるってことがわかっているみたいや。運動をただの伝導路だけで考えないで、多角的な視点で見れるようになると理解が深まっていくで。

臨床でよくある「思い込み」と脳科学的視点

臨床でよく聞かれるのが『運動麻痺は筋肉が弱ったから動かない』という誤解です。実際には、筋肉そのものの機能は保たれていても”脳からの指令”がうまくいっていないために動けないのです。

つまり、リハビリでは筋肉だけをみるのではなく、”脳とネットワーク”を回復させることを重要視してみる必要があります。

※ただし、運動麻痺の影響で動かせない期間が長くなると二次的に筋の伸張性低下や線維化、筋萎縮の影響が出ることも報告されています。

臨床で、運動麻痺した手足のMMTは実際低下していることが多いし、患者さんもセラピストも「筋の問題」って考えている人もいるよね。

確かに、そういう声も聞くな~。他にも聞かれる誤解を一緒に、脳科学的観点から考えてみよか。脳科学をベースに理解すると腑に落ちるで。

●誤解①「筋トレをすれば麻痺は回復する」

→実際は、行為に関係する神経回路の再編成が必要。つまり、筋だけでなく、目標の行為に必要な感覚統合や運動イメージなどの統合も重要になる。

●誤解②「脳の一部が壊れたら、一生回復しない」

→実際は、脳の可塑性※による代償やネットワーク再編成が起こり得る。

※脳の可塑性:神経回路網やシナプスが、環境に適応して機能や形態を変化させる現象のこと。

〇サルに毎日数時間、回転する溝付き円盤に指を触れさせる課題を数か月行うと、円盤に触れていた指の触覚の一次体性感覚領域が拡大することが報告されている。(Jenkins WM et al. J Neurophysiol,1990.)

●誤解③「麻痺は損傷部位だけをみればいい」

→実際は、麻痺した手足を動かすためには、視覚情報や運動覚、運動イメージなど複数領域の”つながり”が関係している。脳はネットワークを形成し、行為を実現させているため、ある部位が障害されると関係している領域も影響が出る(機能乖離といいます)。

そのため、麻痺は損傷部位だけでなく、体幹と麻痺した手足との関係やどこに注意を向けているのか、患者さんはどんな感覚フィードバックを受け取っているのか。といったことも含めて評価していく必要がある。

- 運動麻痺が起こる仕組みを理解するために、①運動プラグラムが生成されるまでの脳のネットワーク、②筋の収縮に秩序を与える錐体外路系、③四肢の随意運動を司る錐体路をおさえる。

- 「運動麻痺は筋肉が弱くなったから動かない」と考えず、”脳のネットワークの回復”のためにどうすればいいのかを考える。

- 脳のネットワークを回復に向けて、患者さんの動作分析に加え、内観の評価を含めて行う必要がある。

リハビリに効く脳科学の勉強法とおすすめサイト

脳科学は奥が深く、専門書だけでは理解が難しいと感じる方も多いですよね。そこで役立つのが、信頼性のあるサイトや知識を深める教材です。この章では、効率的に知識を身につけるための学習リソースを紹介します。

医療従事者が本当に使える!信頼できる脳科学勉強サイト

信頼できる脳科学勉強サイトって具体的にどんなところがあるの?

信頼性の高いサイトは、主に公的機関になるねん。おすすめの脳科学勉強サイトを紹介するで。

▶理化学研究所 脳神経科学研究センター(理研CBS)

脳の謎の解明や脳について深く知りたい方向けのサイトになります。研究自体は難しく感じるかもしれませんが、脳への探求心があると面白い記事がたくさんあります。

脳の謎に迫る研究成果を確認することができます。

もうちょっと、わかりやすくて、臨床的な気軽に勉強になるサイトはないの?

なかなか、注文が多いな。それやったら手前味噌で申し訳ないんやけど、これかな。

まだ記事は少ないですが、サッと読める記事が多いです。よりお役に立ち、興味を持ってもらえる記事がこれから増えていくはずです。

脳科学に魅了された脳卒中認定理学療法士の臨床を知りたい。新人でも脳血管疾患リハビリに悩める療法士でも臨床のヒントがあるはずです。

専門書を活用したステップアップ学習

まずは基礎をおさえることが大切です。初学者の方が専門用語に迷わないためには、イラストが多く解説がわかりやすい教材が効果的です。基礎知識を土台にすると、臨床での理解もスムーズになるため、ここでは、入門書と専門書の二つを紹介します。

▶入門書:図解が多く、全体像をつかみやすいおすすめ書籍

ブレインブック みえる脳

わかりやすさ:★★★★★

臨床への貢献:★★★★

概要:A4変 264ページ ¥4,400

▶基本的な脳と感覚器の構造・機能から高次脳機能についてビジュアルに優れたCG、イラスト、写真が多いのが特徴です。脳のイメージングや意識、脳シミュレーションなどの最新研究も追加されているので、まさに脳を学ぶための入門書と呼べる一冊です。

脳に興味があれば、イラストのわかりやすさでどんどん頭に入ってくる一冊です。脳に対して苦手意識があるけど、勉強しないといけない方は一度手に取ってもらえるとその価値がわかる一冊ですよ。

▶専門書:リハビリに関する知見を基に運動麻痺をより理解する書籍

リハビリテーションのための脳・神経科学入門

わかりやすさ:★★★★★

臨床への貢献:★★★★★

概要:A5 244ページ ¥3,080

▶脳の神経可塑性や脳卒中後の運動機能回復の神経メカニズム、運動制御に関わる空間認知と身体イメージのことなど、運動に関連する脳の機能について深く学ぶことができる一冊です。

今でも読み返している書籍です。とにかくリハビリに関係する知見を用いて、わかりやすく臨床にも直結する内容が多いので、脳血管疾患リハビリに従事する方には必須の一冊です。

リハビリテーションのための神経生物学入門

わかりやすさ:★★★★★

臨床への貢献:★★★★★

概要:A5 368ページ ¥4,180

▶生物学、人類学、現象学の視点から総合して理解していく方法を提言している書籍です。手の神経機構や二足歩行の神経機構についても詳しく紹介されています。上記の本と二冊読み進めることでかなり、リハビリと脳神経の繋がりを理解することができる一冊です。

私自身、何度も読んで勉強しています。知見もわかりやすくたくさん引用されているので、脳科学の知識を深め、さらに臨床にも直結する一冊です。

ネットの勉強サイトと専門書、それぞれに強みがあります。短時間で要点を掴むにはサイトを活用し、深く理解するには書籍といった具合に使い分けると、効率よく学習を進められます。

忙しい臨床家でも継続できる「スキマ時間学習」の習慣

スキマ時間学習は、何度か紹介していたね。

そうやな。このスキマ時間にインプットした積み重ねが今後の臨床を支えていく柱になるから、うまいこと活用するのをおすすめするで。

▶脳はすぐ忘れる!反復こそが”忘れにくい知識”をつくる→スキマ時間を活用しよう

- 脳科学を深く勉強するためのおすすめサイトは、理化学研究所 脳神経科学研究センター(理研CBS)。

- わかりやすく、サッと読めて脳科学の勉強を補足するサイトは、note:ぷぴぽ@脳科学が大好物な脳卒中認定理学療法士。

- 初学者が脳科学を勉強するための最適な書籍は、ブレインブック みえる脳。

- 運動麻痺をより深く理解するための専門書のおすすめは、リハビリテーションのための脳・神経科学入門とリハビリテーションのための神経生物学入門。

- スキマ時間にインプットした積み重ねが今後の臨床を支えていく柱になる。

脳科学を活かす!運動麻痺への効果的なアプローチ

脳科学の知識を学んでも、実際の臨床で使えなければ意味がありません。ここでは、運動麻痺を理解するための知識をどのように臨床で応用するのか。その具体的な方法を解説します。

症例アプローチや患者指導に活かすヒントが見つかります!

患者さんの「動かせない」を脳科学でフィードバック

患者さん自身は、運動麻痺で動かせなくなると

「重たい!」「動かせない!」 → 力をいれて、努力的となる → 「それでも動かない!」 → 「筋力が足りないから?」 →筋トレをする

という、思考に陥りやすいです。

一方、セラピストも

「なぜこの患者さんは手足を動かせない?」 → 筋力や関節だけを見てしまい → 筋力や関節だけに対するアプローチ

をしてしまいがちです。

これじゃあ、患者さんもセラピストも筋力や関節しか見ていないから、根本の脳の問題にアプローチする機会が減りそうだね。

ほんまその通りやな。患者さんもセラピストもどこに着目するかが大切で、それによってアプローチが変わり、脳の活動も変わっていくねん。

脳科学の視点を加えることで、より深く症状を理解でき、アプローチの幅が広がるってことか。

先に言われてもうたな。じゃあ、具体的な脳科学を用いたフィードバック方法を紹介していくで。

自覚を促し、運動への意欲を高める方法

患者さんは脳梗塞などの診断をされて、ICを受けても自身の脳の状態がよくわかっていない方もおられます。(意識障害や見当識障害があったり、脳の処理も低下しているため)

見当識障害などがないことを確認できたら、患者さんの脳の状態をわかりやすく説明することで、運動への意欲を高めていくことを考えてみましょう。

そのために必要なことは、「ポジティブな声掛け」です。

その具体的な声掛け2選は、

①「動かすイメージをするだけでも、脳の運動関連領域とほぼ同じところが活性化されます」

→運動イメージによって、運動実行同様の体部位再現に基づいた活動(運動前野や補足運動野、一次運動野吻側部と尾側部)が起こる(Ehrsson HH et al.J Neurophysiol,2003.)。ただし、運動イメージ時の一次運動野の活性化については、賛否両論がある。これは運動イメージ中、完全に運動の実行が抑制され得ないことによるものと考えられている(Guillot A et al.Front Hum Neurosci,2012.)。

②「感覚は意識することで、必要な感覚情報が統合される」

→体性感覚情報処理の流れは、3a野(深部受容器の入り口)、3b野(触覚受容器の入り口) → 1野、2野(触覚と深部感覚の統合) → 5野(主に手の能動的な動きに活性がみられ、全体的な身体図式の生成に関わる)。1、2、5野への活性は注意の影響を受ける。

参考文献: 岩村吉晃:神経生理学コレクション タッチ.医学書院,2001.

患者さんはどうすればいいのか、悩んでいる方が多いです。なので、具体的にどうすればいいのかを、わかりやすく伝えて実行してもらうようにすると、リハビリの効果も上がります。

実践!脳科学に基づいた具体的なリハビリメニュー

脳科学の知識は、患者さんにリハビリメニューを納得してもらう上でも役立ちます。

まず、リハビリの前に、患者さんの脳画像をみて、働きにくい部分や活用しやすい部分を理解します。

そして、臨床場面で「こういう練習をすると脳の〇〇の部分を補いますよ。」や「〇〇さんは、視覚の情報を基に動いているから、関節が曲がる感覚も使って動く練習をするといいですよ。」とポジティブな要素を説明すると、患者さん自身の納得感が高まり、リハビリへの集中力や意欲が高まります。

やっぱり、リハビリメニューを考える上で、患者さんの病態を把握することが大切なんだね。

そういうことやな。他にもリハビリに活かせる脳科学の知識があるから紹介するで。

報酬系(ドーパミンなど)を活用

大脳基底核による学習手続きは”強化学習”と呼ばれる。ドーパミン神経細胞の興奮に基づく報酬学習のこと。

ドーパミンの興奮を活かすためには、どんな風にすればいいの?

ドーパミンは、「行動を起こすことで得られる(期待される)報酬の量」と「実際に行動をとった結果、得られた報酬の量」の誤差に応じて量が決まるねん。

ってことは、あまり期待させずに、大きな効果が得られたらドーパミンがドバーっと出て強化されるってこと?

まあ、そういうことやな。誰でもハードル上げられまくると普通の結果でも、こんなもんかって思ってあんまり嬉しくないやろ?

でも、期待してなかったのに、サプライズで思いがけないプレゼントがちょっとしたものであっても嬉しく感じるもんや。だからリハビリは、患者さんへのイントロダクションとか工夫せなあかんし、難しいねんな。

症例から学びを深める「臨床思考」の習慣

私たちの仕事は、患者さんにリハビリを提供し、基本動作や日常生活動作などの改善に導くことです。

つまり、目の前の患者さんの症状を深く観察・評価し、脳科学の知識と照らし合わせて考える習慣づけが重要となります。

具体的な内容は、コチラ↓

患者の行動の理由を深く知る方法。脳科学でセラピストの評価力が劇的に上がる理由について知ることができます。

- 患者さんもセラピストもどこに着目するかが大切で、それによってアプローチが変わり、脳の活動も変わっていく。

- 自覚を促し、運動の意欲を高めるためには、「ポジティブな声掛け」(具体的な行動を促し、実践してもらえるような)が重要。

- 事前に脳画像をみて、患者さんの脳の状態を把握した上で、ポジティブな要素を説明すると、患者さん自身の納得感が高まり、リハビリへの集中力や意欲につながる。

- ドーパミンが関係する強化学習は、「行動を起こすことで得られる(期待される)報酬の量」と「実際に行動をとった結果、得られた報酬の量」の誤差が重要。

- 強化学習の成功のためには、患者さんへのイントロダクションを工夫する必要がある。

- 目の前の患者さんの症状を深く観察・評価し、脳科学の知識と照らし合わせて考える習慣づけが重要。

まとめ|運動麻痺の【なぜ?】を解決するには脳科学が必須??

今回は、運動麻痺の「なぜ?」を解決するには脳科学が必須な理由について、仕組みとリハビリに特化した勉強法、そして効果的なアプローチについて、解説しました。

一言でまとめると、

”運動麻痺は、広い視点と深い洞察力が必要!それを可能にするのが、脳科学の知識!”です。

運動麻痺で悩んでいる患者さんは、あなたの目の前にいます。

運動麻痺のリハビリで、関節と筋肉だけを動かすリハビリには終止符を打ちましょう!

毎日少しずつでも行動に移していきましょう。小さなことからコツコツと一歩ずつ進んでいきましょう。

以上、ヤマでした~。

フォローやシェアをしていただけると更新を見逃しません。

また、コメントをいただけると非常に励みになります。

よろしくお願いいたします。

▷自宅周辺の迷惑駐車や、無断で私有地や店舗に違法駐車をされてお困りの方へ

剥がせるシールタイプで、本物そっくり(標章No.や偽バーコード入りなど、細かいデザイン)なので警告効果バツグン。迷惑駐車の撃退に最適。

本物そっくり駐車違反警告ステッカー▷マンガ・アニメ・音楽・映画・ドラマ・ゲーム・模型・フィギュアや、引っ越しや片付けなどで部屋の整理・不要品の処分をしたい方へ

ブルーレイ・DVD・CD・コミック・ゲーム・鉄道模型・フィギュア・プラモデル・ミニカーなど、高価買い取りします。

(高価買取・ざうるす)▷介護施設やご家庭で高齢者のケアとしてアロマやマッサージをして健康の手助けをしてあげたい方、セラピストの資格を取得して介護に活かしたい方、高齢者や介護を自信をもって提供したい方へ

高齢者の手足のむくみ、関節痛、肩こり、認知症予防等の施術方法をオリジナルテキストとDVD(オンライン学習もできます)で学ぶことができます。

また、1日で介護リハビリセラピストの資格を取得することができる講座も魅力の一つです。

▷スキマ時間の有効活用!本を購入する前の内容確認に最適!

価格は国内最安級で7日間の無料体験あり。サービスに有料会員として登録頂いている間、サービスに掲載している本の要約等のコンテンツが読み放題!

要約は1冊5分程度で読むことが可能です。

コメント