こんにちは、ヤマです。

脳卒中認定理学療法士として回復期・急性期病院で働いた経験をもち、脳科学を活かしたリハビリをしています!

このブログの内容が、臨床現場で働く方の役に立ち、一人でも難解な脳科学の知識と仲間が増えることを願い、ブログを書いています。

前回の⑧疼痛の「なぜ?」を脳科学で解明!疼痛の原因とアプローチがわかる勉強とおすすめ書籍では、慢性痛の痛みの原因とアプローチについて解説しました。

疼痛リハビリの新常識!?多感覚認知アプローチ??なんだか面白そうだね。

難治性疼痛に対するアプローチの幅や視点が広がる内容やから、きっと明日の臨床の解決のヒントになるはずや。一緒にみていこか~。

従来の治療では難しかったCRPSの痛みに、なぜ「多感覚認知」が効くのか?

複合性局所疼痛症候群(Conplex regional syndrome :CRPS)は、怪我や手術後などをきっかけに発症し、組織損傷とは不釣り合いな激しい痛みが生じる疾患です。

触れるだけでも激痛を生じたり、その痛みの部位を見れない方もいます。

CRPSの患者さんは、優しく触れているだけなのに、痛みを訴えられるし、本当にどうしたらいいのかわからないよ~。

原因不明といわれているし、患者さんの体に触れてこそのリハビリやから、その気持ちはよくわかるわ。

でも、なぜCRPSのような痛みを伴う患者さんがいるんだろう?

前回紹介した慢性痛のメカニズムを思い出して欲しいんやけど、患部だけの評価じゃなくて(感覚的側面)、痛みの情動的側面と認知的側面を見ていく必要があるで。

痛みの情動的側面について詳しく知りたい方は⇩⇩

ってことは、CRPSの痛みは、認知的側面が関係しているってこと?

その通りや。痛みの認知的側面についてとCRPS患者さんへのアプローチについて、欧州疼痛学会から非常に興味深い症例報告が出たから、それを基に解説していくで。

従来の疼痛治療の限界と、CRPS患者に共通する悩み

CRPSは、稀な慢性疼痛疾患であり、身体的、心理的、感情的、社会的幸福にも大きな影響を及ぼします。痛みを抑える薬だけでは、その治療効果も乏しく治療自体が非常に難しい疾患です。

リハビリにおける疼痛の治療というと、「患部を動かす」、「患部にマッサージ」をすることが多いと思います。しかし、CRPSの患者さんは、動かすどころか、触れることさえもできないことが多いです。

やっぱり、CRPSの患者さんは、リハビリの観点からでは、無理なんじゃないの?

諦めるにはまだ早いで!まずは、CRPSの患者さんの評価をしっかりして、病態把握に努めて、アプローチすることが自分たちの仕事やからな!

CRPSは患部に対する重度の痛みに加え、身体所有感や運動イメージの欠如、患肢に注意を向けることが困難、二点識別覚の低下などがみられます。

身体所有感や運動イメージの欠如ということは、脳の中で自分の身体が今どうなっているのか?どこをどのように動かせばいいのか?が、わかっていないってことだよね?

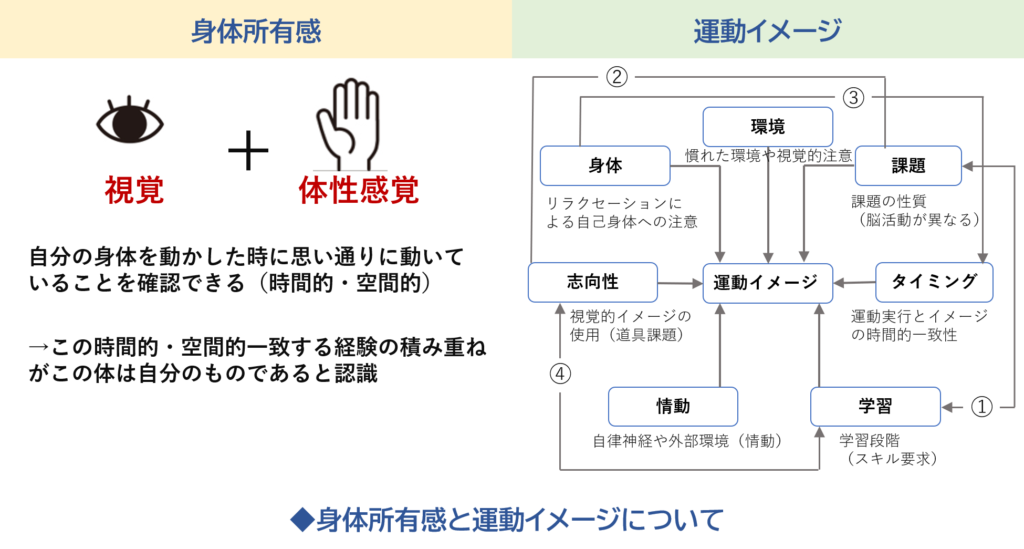

その通りやな!身体所有感は、視覚+体性感覚の時間・空間的一致性が必要で、運動イメージは、実際に体を動かさずに頭の中で運動をシミュレートすることやな。下記の図を参考にしてみてな。

なるほど!だから運動麻痺がある方が”自分の身体じゃない感じがする”って訴えるのは、思った通りに動かそうとしても時間的・空間的の不一致が続いた結果、そういう風に感じてしまうってことだね。

そういう風に考えられるな!ちなみに”運動主体感”っていうのも大切やから一緒に理解しておくとええで。

▶”運動主体感”:目の前の手を動かした際、これは自分の意図によって起こった動きであるという意識のこと。

→運動意図によって出現する予測 + 遠心性コピー情報 + 実際の感覚フィードバックの一致によって運動主体感を実感できる

脳科学が解き明かす「痛みの正体」と「身体の認識の歪み」

CRPSは、触れられない位の激しい痛みが生じるだけではありません。主に4つの兆候があるといわれています。

●身体知覚障害(境界性パーソナリティ障害Borderline Personality Disorder ; BPD)

→患肢に対する知覚、思考(衝動的な行動など)、情動の変化が生じる

●身体所有感の喪失と切断願望

→身体所有感を喪失すると自分の手足を異物として表現してしまい、”邪魔な物”、”いらない物”という認識となり、切断を望む

●異痛症

→通常は痛みを生じない刺激に対する痛みを伴う反応として正式に定義されている。異痛症がある患者は、痛みを引き起こすことを恐れて、患肢をあらゆる物理的接触から「守る」傾向がある。患肢に触れたり動かすことができないことが多く、従来のリハビリプログラムができない。

●運動障害

→患肢が持続的かつ固定された姿勢をとる(ジストニア)ことが多く、協調運動機能の低下、関節可動域の低下、筋力低下、震え、けいれんといった症状がみられる。

このCRPSの激しい痛みは、中枢神経系(大脳皮質、脊髄レベル)の構造的・機能的の不適応な変化と関連しています。

中枢神経系の構造的・機能的の不適応な変化と関連しているということは、感覚のフィードバックと運動意図の不一致が生じることが痛みの原因と考えられています。

例)肘をまっすぐに伸ばす

正常:▶正しい体性感覚:①上腕二頭筋が緩み、上腕三頭筋が働く、②視覚:肘が伸びてそれを視覚的にもまっすぐになったことを確認できる

CRPS:▶異常な体性感覚:①運動覚や筋感覚ではなく、痛みが先行するため、上腕二頭筋の筋緊張が強まる、②視覚:自分の手足と認識していないため、視覚で確認しても今自分の肘がどのような状態なのかわからない。

この感覚のフィードバックと運動意図の不一致が続くということは、身体の認識が正しく認識できない状態が続くため、脳の中の身体図式がエラーしたまま更新されるので「身体認識の歪み」が生じてしまう。

- CRPSについて、欧州疼痛学会の症例報告がまとまっている

- CRPSを診る時に重要なことは、病態をしっかり評価し、アプローチすること

- CRPSは患部に対する重度の痛みに加え、身体所有感や運動イメージの欠如、患肢に注意を向けることが困難、二点識別覚の低下などがみられる

- ”身体所有感”は、視覚+体性感覚の時間・空間的一致性が必要で、”運動イメージ”は、実際に体を動かさずに頭の中で運動をシミュレートすること。”運動主体感”は運動意図によって出現する予測 + 遠心性コピー情報 + 実際の感覚フィードバックの一致が関係している

- CRPSは4つの徴候(BPD、身体所有感の喪失と切断願望、異痛症、運動障害)があり、感覚のフィードバックと運動意図の不一致が続くということは、身体の認識が正しく認識できない状態が続くため、脳の中の身体図式がエラーしたまま更新されるので「身体認識の歪み」が生じてしまう

論文から読み解く!新しい評価とアプローチ「認知多感覚リハビリテーション(CMR)」

CRPSの痛みの正体の一つに、「身体認識の歪み」というものがあることがわかりました。では、この「身体認識の歪み」をどのようにアプローチしていけばいいのでしょうか。

その答えは、「認知多感覚リハビリテーション;Cognitive multisensory rehabilitation(CMR)」にあります。

いよいよ、CRPSへのアプローチについてか~。ワクワクするけど難しそうだね。

ほんまやな~。マッサージなどの従来の痛みに対する評価やアプローチの考えは、一旦横に置いといてな。これが、わかれば臨床は変わるで!

CMRの3つの特徴:認知、体性感覚、多感覚

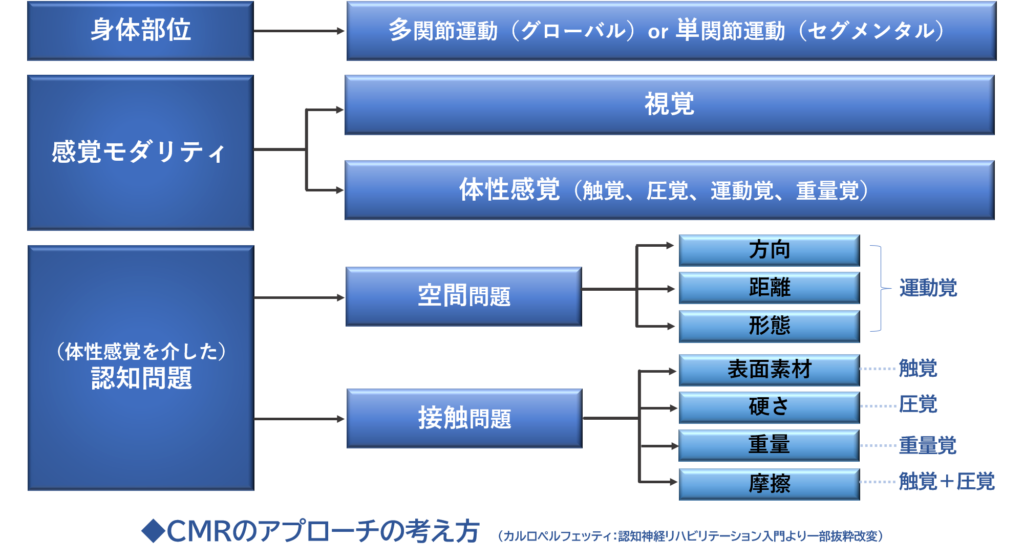

認知多感覚リハビリ―テーション(CMR)は、「感覚弁別課題」を通じて、認知機能(知覚・注意・記憶・判断・言語・イメージ)、体性感覚機能、多感覚機能をターゲットにしています。特に接触情報と空間情報の幅広い感覚情報を弁別・統合することで、患肢の知覚を正常化していきます。

この考えって、普段自分たちが行っている行為を細かく分析していけば、どういうことか理解できそうだね。

まさにその通りで。普段行っている行為を思い出して、①視覚or体性感覚を使っているのか。②「どこ?」に手や足を動かそうとしているのか?(空間問題)、「何?」を知ろうとしているのか?(接触問題)を考えてみるとだんだんわかってくるで。

例)目の前にあるリモコンを手にとる

- 自分の現在位置とリモコンまでの距離を測る(視覚)

- 目標へリーチするためにどこをどのくらい動かせばいいか予測する(視覚と体性感覚による空間の認識)

- 実際に関節を動かしてリーチする(運動覚)

- リモコンに触れ、手にとる(触覚、重量覚)※ここでもし電池が入っていなければ、予測よりも軽く感じるため、重量覚によるフィードバックで力加減が調整される

- リモコンを自分の身体へ引き寄せる(運動覚)

こうして考えると、普段の何気ない行為の中で様々な感覚情報を統合しながら行為が成立していることがわかるね。

ほんまやな。行為が多感覚であることを理解できたら、次は評価と治療についてみていこか。

CMRの具体的な評価と治療のステップ

CRPSの患者さんは、日常の行為に含まれる感覚を知覚できなかったり、感覚のちょっとした違いを弁別・統合できないために、感覚・運動の不一致が生じ、痛みが生じていると考えられます。

実際に痛みの原因が感覚・運動の不一致が生じていることがわかったんだけど、実際にアプローチとなるとどうすればいいんだろう?

実際にアプローチする手順があるから大丈夫や。それを一緒にみていこか。

CMRは、「認知問題」、「知覚仮説」、「検証」の3つの段階で構成されています。実際にMark A. Pique Batalla ,et alの論文で紹介されている症例のアプローチから解説していきます。

アプローチ1:母指、示指、中指の3指の高さの違いを弁別する課題

- 患者は閉眼

- セラピストが患者の指に異なる高さの指を置く

- (認知問題):「どの指に最も低い高さを感じますか?」

- (知覚仮説):患者はMP関節の運動覚情報に注意を向ける必要がある

- (検証):患者が認知問題を答えた後、視覚で検証する

アプローチ2:麻痺側と健側上肢(手)の位置の空間弁別と比較する課題

- 患者は閉眼

- セラピストが患者の健側の手をグリッド上に置き、患者に麻痺側の手を反対側のグリッド上の同じ位置に「鏡像」として置くように指示する

- (認知問題):「両手は同じ位置にありますか?」

- (知覚仮説):患者の注意を両手~腕の空間情報に向けさせる

- (検証):患者が認知問題を答えた後、視覚で検証する

学校で習ってきたリハビリのイメージと少し違う感じがするね。

療法士が何かを施して、何とかするって感じではなくて、患者さん自身がしっかりと自分の身体について向き合えるようにサポートするって感じかな。教師が学生に教えるイメージに近い感じやな。

- 認知多感覚リハビリ―テーション(CMR)は、「感覚弁別課題」を通じて、認知機能(知覚・注意・記憶・判断・言語・イメージ)、体性感覚機能、多感覚機能をターゲットにしている

- CMRを理解するために、普段行っている行為を思い出して、①視覚or体性感覚を使っているのか。②「どこ?」に手や足を動かそうとしているのか?(空間問題)、「何?」を知ろうとしているのか?(接触問題)を考え、行為が多感覚であることを理解する

- CMRは、「認知問題」、「知覚仮説」、「検証」の3つの段階で治療プログラムが構成されている

- CMRは、教師と学生の関係性に近い。患者さん自身がしっかりと自分の身体について向き合えるようにサポートするイメージ

臨床で活かすための学び方と、次に読むべき専門書

ここまで症例報告の論文を基に、CRPSの痛みについての病態整理、CMRのアプローチについて解説していきました。これによって、CRPSが多感覚認知と深く関わっており、CMRのアプローチを検討していく必要があることがわかったと思います。

次にとるべき行動は、紹介した論文の知識を深堀りして、納得して腑に落ちること。そしてCMRを実践で使えるように専門書を読むことです。

論文から学びを深める「3つのポイント」

症例報告の論文は、ただ読むだけでは臨床に活かせる知識を吸収することはできません。より、論文を読んで学び深めるために3つのポイントを紹介します。

- 「研究の問い」と「臨床の問い」をつなげる

- 「対象と方法」から応用可能性を考える

- 「考察や限界」から臨床への示唆を得る ことが重要です。

研究の問いは、冒頭の”何を明らかにしたいか”だよね。臨床に結びつけるのが難しいんだよな~。

臨床に結びつけるには、自分の担当患者を思い出し類似している点を見つけることが重要やな。読むときは「自分の臨床のどの問いに関係するか?」を意識すると見つかりやすいで。

なるほど!あと症例報告のアプローチは、ついつい自分の患者に当てはめてそのままアプローチをしてしまうけど、それでいいの?

そのままアプローチする前に、自分の担当患者と条件(年齢や疾患ステージなど)が近いか遠いかを見極めることが重要やな。ガイドラインもそうやけど、必ずしも自分の担当患者に当てはまるとは限らへんで。研究結果を誤用しないよう注意が必要やな。

た…たしかに。気をつけるよ。3つ目の「考察や限界」だけど、「結果」だけをみるのは、不十分なのかな?

医療論文の真価は、単なる数字の結果よりも、「なぜそうなったのか?」「臨床にどう応用できるか?」を考えるヒントが”考察”にあるんや。特に”限界や今後の課題”を確認することで、自分のケースに置き換えやすいで。そうすることで研究結果を過信せず、現実の臨床でどう補うかを考えるヒントになるはずや。

3つのポイントを意識するだけで、「論文=難しい情報の塊」から「臨床に役立つ学びの宝庫」に変わります。

疼痛リハビリを変える!今すぐ読むべきおすすめ専門書3選

●疼痛の認知神経リハビリテーション

価格:5,500円

概要:B5変・312ページ

▶疼痛が単なる身体の損傷だけでなく、脳の複雑なメカニズムによる破綻として捉え、「疼痛は情報の不一致によって引き起こされる」点を評価し、修正するためのアプローチが紹介されています。CRPSの疼痛に対するアプローチだけでなく、整形外科疾患や脳卒中後の疼痛の臨床例が数多く紹介されている。まさに疼痛リハビリを変える一冊です。

CMRの考え方から、疼痛リハビリへの病態解釈、臨床展開まで詳細に書かれています。一度だけでは難しいと感じても、何度も読み返すことをオススメします。

●ペインリハビリテーション

価格:4,620円

概要:A5・420ページ

▶痛みの治療において必要な、基礎と臨床に役立つ評価・治療について学べる書籍です。リハビリテーションを中心に知見を整理された1冊で、「痛みを理解」し、「痛みの謎」を知ると共に「痛みの評価とペインリハビリテーションの実践」へとつなげてくれる書籍です。

痛みの神経生理学から疼痛の評価、リハビリテーション実践に向けて、まずは疼痛に対するリハビリの基礎を固めたい方には必見ですよ。

●ペインリハビリテーションを生きて

価格:3,300円

概要:A5・240ページ

▶著者がCRPSの患者と真剣に向き合い、その臨床場面が目に浮かぶようなストーリーとなっています。患者と療法士との臨床を作るとは、どういうことなのか。その対話や治療の発想、一つ一つに魂が込められているのが、読み取れる書籍です。CRPSの臨床を具体的に知りたい方には、非常に勉強になる一冊です。

CRPSの方の治療をどうしたらいいの?とお困りの療法士にとって、臨床のヒントがたくさん見つかる一冊です。

アウトプットが知識を定着させる!疼痛リハビリのワンポイントアドバイス

CRPSの疼痛リハビリをCMRでアプローチをする時のワンポイントアドバイスを紹介します。

CMRのディスカッションで特に大切なのが、病態解釈とアプローチの整合性です。

CMRをする時は、思いついた感覚の弁別課題をたくさんすればいいのかな?

CMRは、ただ感覚の弁別課題を数多くこなせばいいわけではないんやで。患者さんの病態解釈とアプローチを評価した上で実践するのは、リハビリの基本やからな。

それもそうだね。じゃあ、具体的にどんな評価をしていけばいいの?

痛みが増強するシチュエーションはどんなことで、どんな感覚が異痛症に繋がるのか?患側の感覚の中でも知覚や注意を向けることができるポジティブ要素は何なのか?などといったことを評価し、「この患者さんは、〇〇の感覚弁別課題を通して〇〇(手や足)の(例:視覚と体性感覚を統合することで知覚を正常化)していく。」って感じで病態を解釈することが必要やな。

なるほど!考えた病態解釈やアプローチがその患者さんに合った形で提示されているかをディスカッションしていけば、いいってことだね。

その通りや。ディスカッションすることで、患者さんのポジティブ要素を別の角度で活かしたり、感覚の弁別課題や知覚を統合するアプローチについて色んな意見が出ると臨床により深みがでて、自分の見えていなかったところがわかり、患者さんの痛みの改善につながっていくで。

- CRPSが多感覚認知と関係性があることを納得して腑に落ちること。そしてCMRを実践で使えるように専門書を読むことが次のステップ

- 論文を読んで学び深めるための3つのポイントは、①「研究の問い」と「臨床の問い」をつなげる、②「対象と方法」から応用可能性を考える、③「考察や限界」から臨床への示唆を得る

- 疼痛リハビリを変えるおすすめの書籍3選は、①疼痛の認知神経リハビリテーション、②ペインリハビリテーション、③ペインリハビリテーションを生きて

- CMRのディスカッションで特に大切なのが、病態解釈とアプローチの整合性

まとめ:認知多感覚リハビリテーションで患者の痛みの本質を捉え、解決へ導く

今回は、CRPSの慢性疼痛の本質を捉え、CMRによるアプローチについて論文を基に解説しました。

従来の治療では難しかったCRPSの痛みに、なぜ「多感覚認知」が効くのか?

- CRPSについて、欧州疼痛学会の症例報告がまとまっている

- CRPSを診る時に重要なことは、病態をしっかり評価すること

- CRPSは患部に対する重度の痛みに加え、身体所有感や運動イメージの欠如、患肢に注意を向けることが困難、二点識別覚の低下などがみられる

- ”身体所有感”は、視覚+体性感覚の時間・空間的一致性が必要で、”運動イメージ”は、実際に体を動かさずに頭の中で運動をシミュレートすること。”運動主体感”は運動意図によって出現する予測 + 遠心性コピー情報 + 実際の感覚フィードバックの一致が関係している

- CRPSは4つの徴候(BPD、身体所有感の喪失と切断願望、異痛症、運動障害)があり、感覚のフィードバックと運動意図の不一致が続くということは、身体の認識が正しく認識できない状態が続くため、脳の中の身体図式がエラーしたまま更新されるので「身体認識の歪み」が生じてしまう

論文から読み解く!新しい評価とアプローチ「認知多感覚リハビリテーション(CMR)」

- 認知多感覚リハビリ―テーション(CMR)は、「感覚弁別課題」を通じて、認知機能(知覚・注意・記憶・判断・言語・イメージ)、体性感覚機能、多感覚機能をターゲットにしている

- CMRを理解するために、普段行っている行為を思い出して、①視覚or体性感覚を使っているのか。②「どこ?」に手や足を動かそうとしているのか?(空間問題)、「何?」を知ろうとしているのか?(接触問題)を考え、行為が多感覚であることを理解する

- CMRは、「認知問題」、「知覚仮説」、「検証」の3つの段階で治療プログラムが構成されている

- CMRは、教師と学生の関係性に近い。患者さん自身がしっかりと自分の身体について向き合えるようにサポートするイメージ

臨床で活かすための学び方と、次に読むべき専門書

- CRPSが多感覚認知と関係性があることを納得して腑に落ちること。そしてCMRを実践で使えるように専門書を読むことが次のステップ

- 論文を読んで学び深めるための3つのポイントは、①「研究の問い」と「臨床の問い」をつなげる、②「対象と方法」から応用可能性を考える、③「考察や限界」から臨床への示唆を得る

- 疼痛リハビリを変えるおすすめの書籍3選は、①疼痛の認知神経リハビリテーション、②ペインリハビリテーション、③ペインリハビリテーションを生きて

- CMRのディスカッションで特に大切なのが、病態解釈とアプローチの整合性

一言でまとめると、

”痛みに対する視点を変えるには、病態解釈をどう捉えるかが重要!病態解釈に沿えば疼痛リハビリは変わる!”です。

CRPSの患者さんは、あなたのリハビリを待っています。

「従来の視点を見直して、今一度、疼痛の病態解釈と疼痛リハビリを変えてみませんか?」

前回の内容はコチラ↓↓

毎日少しずつで大丈夫です。小さなことからコツコツと一歩ずつ進んでいきましょう。

以上、ヤマでした~。

フォローやシェアをしていただけると更新を見逃しません。また、非常に励みになります。よろしくお願いいたします。

▷自宅周辺の迷惑駐車や、無断で私有地や店舗に違法駐車をされてお困りの方へ

剥がせるシールタイプで、本物そっくり(標章No.や偽バーコード入りなど、細かいデザイン)なので警告効果バツグン。迷惑駐車の撃退に最適。

本物そっくり駐車違反警告ステッカー▷マンガ・アニメ・音楽・映画・ドラマ・ゲーム・模型・フィギュアなど、引っ越しや片付けなどで部屋の整理・不要品の処分をしたい方へ

ブルーレイ・DVD・CD・コミック・ゲーム・鉄道模型・フィギュア・プラモデル・ミニカーなど、高価買い取りします。

高価買取・ざうるす▷無添加で長期保存が可能!健康を気遣う方や災害時の非常食の備えたい方、便秘にお悩みの方へ

熊本県産大麦100%にこだわった、飽きのこない美味しさのあかねグラノラ

あかねグラノラ・ロングライフ▷介護施設やご家庭で高齢者のケアとしてアロマやマッサージをして健康の手助けをしてあげたい方、セラピストの資格を取得して介護に活かしたい方、高齢者や介護を自信をもって提供したい方へ

高齢者の手足のむくみ、関節痛、肩こり、認知症予防等の施術方法をオリジナルテキストとDVD(オンライン学習もできます)で学ぶことができます。

また、1日で介護リハビリセラピストの資格を取得することができる講座も魅力の一つです。

▷スキマ時間の有効活用!本を購入する前の内容確認に最適!

価格は国内最安級で7日間の無料体験あり。サービスに有料会員として登録頂いている間、サービスに掲載している本の要約等のコンテンツが読み放題!

要約は1冊5分程度で読むことが可能です。

コメント