こんにちは、ヤマです。

脳卒中認定理学療法士として回復期・急性期病院で働き、脳科学を活かしたリハビリをしています!

脳科学って覚えることも多いし、なかなか理解できないんだよね~。だからイマイチ実際の患者さんに活かせてない感じがして、どうしたらいいかな?

確かに脳って複雑だし、最初はどうやって勉強するかわかりにくいよね。なので、一つずつ脳科学の勉強方法を解説していくよ^^

脳科学を勉強しようと思っても、脳の何の勉強から始めたらいいのかわからない方はたくさんいます。

●「脳科学を理解したいんだけど、まず何から始めたらいいの…?」

●「脳科学に対する本を買おうと思うけど、どんな本を購入すればいいの…?」

という方のために、今回は脳科学の勉強方法について解説します。

●脳科学を知るために、まずは脳の全体像を知る

●効率的な脳科学の勉強方法

●専門書の中でもわかりやすい本から勉強する

脳科学を臨床で活かすには?【初心者向け】効率的な勉強法と実践ロードマップ

脳科学を勉強する時は、何から?どんな勉強をすればいいのでしょうか??

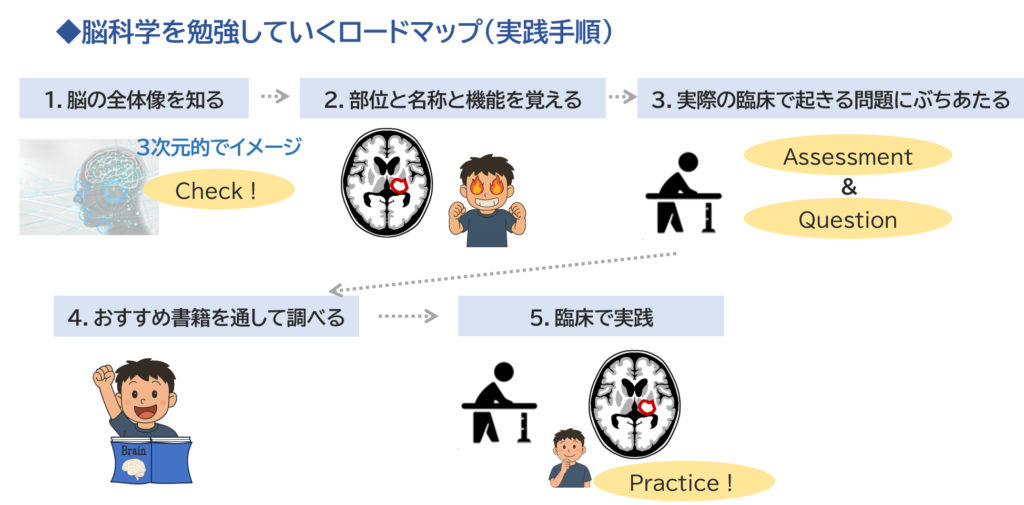

初めて脳科学について勉強していきたい方にとって、知りたい情報とは、効率的な勉強法とロードマップ(実践手順)ではないでしょうか?

◆なぜ脳の部位の名前と機能が必要なのか?→②脳科学で最初に勉強すべきポイント2選

◆丸暗記ではなく、理解に変える方法→③脳血管疾患を意欲的に学習する勉強法

◆おすすめ書籍→【初心者向け】脳・神経疾患を理解する!医療者におすすめの本3選

そんな悩みを一歩でも解決に向かう効率的な勉強法についてまずは紹介するでー。

なぜ、脳科学の勉強でつまずくのか?

脳科学の難しいところ、それは…

- 専門用語が多い

- どこから手をつけていいか分からない

- 脳は覚えることが多い

- 知識をインプットしても臨床にどうつながるか不明瞭 など

本当にその通りなんだよー。まずはどこから勉強すれば、いいんだよ~

大丈夫やで!最初は脳の全体像を把握することから始めればいいんや。千里の道も一歩からやで。

まず最初のステップで、脳科学を勉強し理解するために脳の全体像を押さえましょう。

脳の全体像を最初に勉強しておくことで、脳科学についての理解を深めることができます。

脳の全体像って具体的にどういうことなのかな?

まずは脳の形を3Dで捉えることと、その部位の名前から覚えていこか!

えっ!?覚えるの苦手なのになんだか自信がないな~

いきなり完璧に覚えようとしなくても大丈夫やで。脳の形を3Dで捉えておくと、部位と名前も自然と覚えていけるで~。

臨床で役立つ脳科学の全体像とは?【3D(3次元)理解の重要性】

まず最初に、脳を3D(3次元)でイメージして理解できるようにしておきましょう。

えっ!?3D?どういうこと?

理由を説明するで。脳は前後(前頭葉と後頭葉)だけでなく、左右の関係性(左脳と右脳)、内部と外側(辺縁系と大脳皮質など)様々なネットワークでつながっているからなんや。

脳を3Dで理解しておけば、脳のネットワークの流れを勉強する時にはかどりやすいで~。

最初に脳を3D(3次元)でイメージできていると、その後の勉強でどこのことを話していて、どの機能との連絡の問題か、といったことも理解しやすくなります。

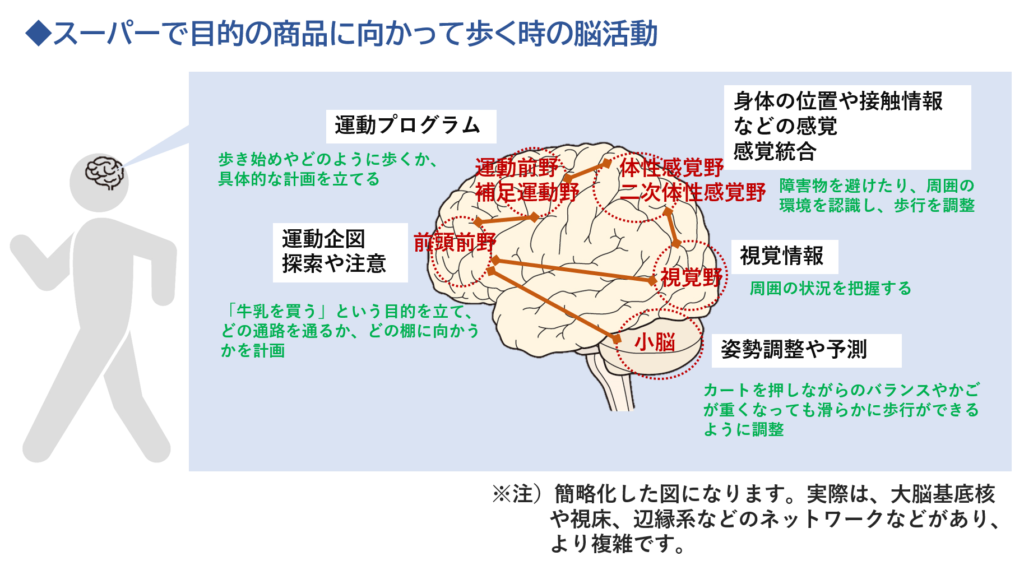

例)運動野の指令が筋肉に伝わるまで(スーパーで目的の商品に向かって歩く場合):

①後頭葉や体性感覚野の情報が前頭葉へ

②「こんな風に姿勢を調整して感覚を予測します!」という情報が小脳へ。

③片一方の脳の活動ではなく、左脳と右脳も働いている。

④これらの情報が、脳幹(皮質脊髄路)や脊髄(前角)などを通って筋肉までいく。

脳を3D、全体像で捉えることができると、患者さんの症状の原因を脳科学の視点で臨床推論する時に役に立ちます。

おすすめ図書はコチラ

脳の細胞から構造まで幅広い内容とさまざまなイラストがあるので、わかりやすいです。また、脳関連の病気のことも詳細に載っているので、今後脳の基礎知識と病気との理解をより深めることができる書籍です。

ネット上でも脳を3D(3次元)でわかりやすくみるサイトもあります。まずは無料のサイトでイメージをつかんでから、図書で詳しくみるのもいいですね!

◆脳機能とは?最初は、ざっくりシンプルに理解する:⑤【保存版】脳機能の覚え方を徹底解説!最強勉強法

【初心者向け】脳科学を効率的に学ぶ3ステップ勉強法

勉強するぞ!とやる気になっても、忙しくて時間が取れない方や続かない方も多いと思います。

無理のない範囲で、効率的な勉強方法について紹介していきます!

大切なことは、昨日の自分よりも少しアップデートする!です。

ここでは、3ステップ勉強法:

- インプットの質の高め方

- アウトプットの実践方法

- 「スキマ時間」活用術

でみていきます。

それでも脳科学の勉強が進まない方は、脳科学を勉強するメリットをイメージしてみましょう。

脳科学を勉強するメリットはたくさんあります。

- 対象者の理解に繋がる

- 説得力が増し、信頼関係を築きやすくなる

- 自分自身の成長と自信に繋がる

- 新たな視点が広がる

詳しくは、はじめにで解説しているので、よかったらご覧ください。

ステップ1:インプットの質を高める読み方・学び方

ただ何となく本を読んで勉強しているだけでは、記憶の定着は難しい場合が多いです。

記憶は、感情との結びつきが非常に強いです。

●担当患者のこの病気について、わからないから知りたい!

●先輩に教えてもらったカッコいい姿に自分もなりたい!

●後輩の方が、脳科学に詳しくてくやしい!焦る!

こういった感情が出てきた時は、勉強するチャンスです!

できれば、その瞬間にスマホでもいいから調べる癖をつけることをオススメやで。

今はスマホがあれば、すぐに調べられるから便利だよね。これだけでいいの?

ネットの情報が合っているのか、帰宅後に書籍で調べると合計2回勉強したことになるから、この帰ってから調べる癖も重要やな。

まずは、すぐに調べる癖をつけて、これも習慣化できるようにしていきましょう!

コチラも合わせてチェック↓↓

◆丸暗記ではなく、理解に変える方法:③脳血管疾患を意欲的に学習する勉強法

ステップ2:アウトプットで知識を定着させる実践法

ステップ1で得た知識を「使う」ことが重要です。せっかく得た知識も使わなかったら「宝の持ち腐れ」になってしまいます。

すぐにできるアウトプットとして、

◆仮説を立ててみる

例)「患者さんの注意が向きにくい症状は、脳の前頭葉が原因かもしれない」

◆同僚と議論する

例)「患者さんの注意が向きにくい時って、探索が出来ていないと思ってるんだけど、前頭葉の原因じゃないかな?」

◆誰かに教える

例)「注意を自分で探して向けるには、前頭葉の機能が関係している」

臨床現場でできる具体的なアウトプットは簡単にできるから、ちょっとしたことから積極的に使っていきましょう。

一人でできる簡単アウトプット法:⑤【保存版】脳機能の覚え方を徹底解説!最強勉強法

ステップ3:モチベーションを維持する「スキマ時間」活用術

一気に勉強する時間を確保するとなると、かなり大変です。

現実、仕事以外にも家でする作業が多い方もいます。例えば、子どもが寝てから勉強するとなると、睡眠時間を削るなんてこともあります。

よーし!今日から毎晩遅くまで勉強して、どんどんアップデートしていくぞー!

ちょい待ち!それだと三日坊主にならへんかな~。確かにその意気込みは大切やけど、一気に頑張り過ぎないことも続けていくコツになるで。

睡眠時間を削った場合、仕事の作業効率まで落ちてしまうかもしれません。

なので、おすすめはスキマ時間をみつけて、その時間は本を読む(勉強する)と決めることです。

私は、通勤で電車に乗っている約5分間は本を読んで勉強しています。この通勤時間でする勉強はもう習慣化しています!

コツは、満員でない車両に乗ることと、私の場合は立って読んでいます。

習慣化できると、自然と本を開くことができ集中して読むことができます。

毎日の積み重ねが習慣につながっていきます。

その他のおすすめのスキマ時間

- 朝起きてすぐの朝活

- 食後の休憩時間に(短い動画を見る、概念図をサッと確認する)

- 移動中の音声学習(ポッドキャストやオーディオブックなど) など

まずは、自分が無理なくできそうなスキマ時間をみつけて実践してみようかな。

効率的な勉強法と実践法のまとめ

- 脳の全体像は3D(3次元)で理解する

- おすすめの図書やサイトで脳の全体像を勉強する

- 一気に頑張り過ぎないことが継続のコツ

- ”なぜ”が出てきたら、すぐに調べる癖をつけること

- 臨床現場でできるアウトプットをして、得た知識を「使う」ことが重要

- 自分に合ったスキマ時間を活用して実践、それがモチベーションにつながる

- 帰ってから書籍で確認することで復習になること

今日から実践!脳科学を臨床に「活かす」具体的なアクション

ステップ2:アウトプットで知識を定着させる実践法では、インプットした脳科学の知識を「使う」ことで記憶の定着を図っていきました。

ここでは、記憶した脳科学の知識を臨床へ「活かす」具体的なアクションを紹介します。

ケーススタディで思考力を鍛える

臨床では、担当する患者さんがいるので、まずは実際の臨床で疑問をもった症状を挙げます。そこに脳科学の知識を当てはめ、臨床推論(仮説→評価→アプローチ)は簡易的なものでいいので、考えるクセをつけていきましょう。

そういえば、患者のAさんは、食事でよく左側のお皿の物を残しているな~。これを臨床推論していくってことは…

実際に医師の診断はどうなっているかな?それを確認したら、脳画像を見てみよか。

「アテローム血栓性脳梗塞」って診断されているな~。脳画像を確認すると、右側の放線冠に梗塞巣があるよ。

右側の放線冠といえば、上縦束という神経線維があるね。これがどんな役割があるか考えなあかんな~。

上縦束を調べると…半側空間無視が原因として考えられるね。明日は、線分二等分試験や線分抹消試験で評価してみよう。

しっかり、評価するところまで繋がったやん。その調子で一つずつケーススタディで臨床思考を育んでいこか~。

症例とひもづけて覚えるその他の例:⑤【保存版】脳機能の覚え方を徹底解説!最強勉強法

おすすめ書籍でさらにステップアップ

脳の基本的な知識から疾患まで把握することができる万能書籍は↓↓

脳の細胞から構造まで幅広い内容とさまざまなイラストがあるので、わかりやすいです。また、脳関連の病気のことも詳細に載っているので、今後脳の基礎知識と病気との理解をより深めることができる書籍です。

臨床症状を脳画像から把握して評価、アプローチを考える時に役立つ書籍は↓↓

脳の領域の覚え方や機能も要点をまとめて、わかりやすく載っているため、初学者にとってやさしい本となっています。実際のCTやMRI画像にマーカーしてくれているので、実際担当している症例の脳画像と見比べることもしやすい本です。症状をみて→脳機能を把握→障害されている血管について関連して覚えることができます。リハビリだけでなく、脳画像に興味のある看護師、他職種にもおすすめです。

まとめ:脳科学を味方につけ、自信をもって臨床に臨むために

今回は、効率的な脳科学の勉強方法と実践に向けたロードマップを紹介しました。

- 脳の全体像を把握する

- 脳部位の名称と機能を覚える

- 実際の臨床で問題にぶち当たり、疑問をもつ

- おすすめ書籍で調べる

- 臨床で実践

一言でまとめると、

”効率的に学ぶには、頑張り過ぎず良書で勉強するのが吉”

効率的に学ぶためには、全体像をとらえてなぜという疑問があれば、スキマ時間を活用して調べることが大切です。最初は、わかりやすい書籍で勉強することをオススメします。

インプットで得た知識は、アウトプットで「使う」ことで記憶に定着します。そして、それを臨床に「活かす」ためには、ケーススタディで思考力を鍛えていくことが重要です。

今回紹介した効率的な勉強方法は、私自身が実践してよかったところをまとめています。是非、参考にしてみて、自分に合った勉強方法を確立して下さい。

少しでも参考になれば、嬉しいです。

以上、ヤマでした~!

フォローやシェアをしていただけると更新を見逃しません。また、非常に励みになります。よろしくお願いいたします。

▷自宅周辺の迷惑駐車や、無断で私有地や店舗に違法駐車をされてお困りの方へ

剥がせるシールタイプで、本物そっくり(標章No.や偽バーコード入りなど、細かいデザイン)なので警告効果バツグン。迷惑駐車の撃退に最適。

本物そっくり駐車違反警告ステッカー▷マンガ・アニメ・音楽・映画・ドラマ・ゲーム・模型・フィギュア

引っ越し・片付けなどで部屋の整理・不要品の処分をしたい方へ

ブルーレイ・DVD・CD・コミック・ゲーム・鉄道模型・フィギュア・プラモデル・ミニカーなど、高価買い取りします。

高価買取・ざうるす▷無添加で長期保存が可能!健康を気遣う方や災害時の非常食の備えたい方、便秘にお悩みの方へ

熊本県産大麦100%にこだわった、飽きのこない美味しさのあかねグラノラ

あかねグラノラ・ロングライフ▷介護施設やご家庭で高齢者のケアとしてアロマやマッサージをして健康の手助けをしてあげたい方、セラピストの資格を取得して介護に活かしたい方、高齢者や介護を自信をもって提供したい方へ

高齢者の手足のむくみ、関節痛、肩こり、認知症予防等の施術方法をオリジナルテキストとDVD(オンライン学習もできます)で学ぶことができます。

また、1日で介護リハビリセラピストの資格を取得することができる講座も魅力の一つです。

▷スキマ時間の有効活用!本を購入する前の内容確認をしたい方に最適!

価格は国内最安級で7日間の無料体験あり。サービスに有料会員として登録頂いている間、サービスに掲載している本の要約等のコンテンツが読み放題!

要約は1冊5分程度で読むことが可能です。

コメント