こんにちは、ヤマです。

脳卒中認定理学療法士として回復期・急性期病院で働いた経験をもち、脳科学を活かしたリハビリをしています!

このブログの内容が、臨床現場で働く方の役に立ち、一人でも難解な脳科学の知識と仲間が増えることを願っています。

「疼痛」は患者さんにとって、何とかして欲しい悩み第1位です。(ヤマ調べ)

療法士にとっても「疼痛」は、何とかしてあげたい悩み第1位です。(ヤマ調べ)

「痛み」を改善させる方法って薬だけでじゃないの?

実は、薬で緩和可能な「疼痛」と、あんまり効かへん「疼痛」があるから、注意が必要やで。今回は、疼痛の”なぜ?”を脳科学で解明していくで!

臨床でこんな痛み、ありませんか?【疼痛理解の壁と脳科学の必要性】

臨床で度々遭遇する”痛み”。

「原因不明の痛み」、「アプローチしても改善しない慢性痛」、「心理的な要因が絡む痛み」

結局、何をどうすればいいのかわからなくて、主治医に報告という流れが一般的かと思います。

骨折や怪我をして痛みがでる「急性痛」は、痛み止めの薬やアイシングなどが有効です。しかし、従来の解剖学的・器質的な視点だけでは解決できない痛みの問題があります。

そんな”痛み”があったら、解決するなんてもう無理じゃないの?

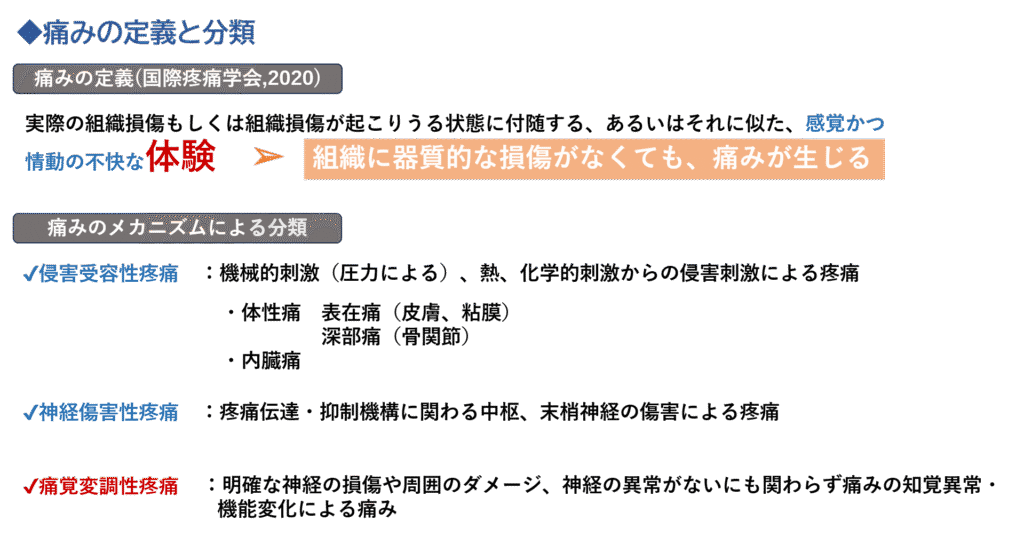

その痛みの解明には、実は脳科学の知識が不可欠なんやで。まずは、痛みについて国際疼痛学会の定義とメカニズムによる分類についてまとめておくで。

痛み=体験という認識をもたないといけないんだね~。それに”痛覚変調性疼痛”?あんまり聞いたことないな~。

以前は、”心因性疼痛”っていわれていたけど、その定義が変わったんや。

う~ん、痛み=体験ってことは、痛みの原因は、脳ってことになるの?

”痛覚変調性疼痛”を理解するためには、脳科学の知見もみていく必要があるな~。次は、脳科学から紐解いていくで。

- 痛みは、感覚かつ情動の不快な体験。組織に器質的な損傷がなくても痛みが生じる

- 痛みのメカニズムによる分類で、”心因性疼痛”→”痛覚変調性疼痛”へ定義が変わった

疼痛の正体は脳にある?【脳科学が解き明かす痛みのメカニズム】

一般的に疼痛(痛み)が生じると脳がどのように働き、痛みを感じるのか。そして、慢性痛による脳内メカニズムについて解説していきます。さらに、痛みが原因がよくわからない、”痛覚変調性疼痛”について脳科学の視点から考察していきます。

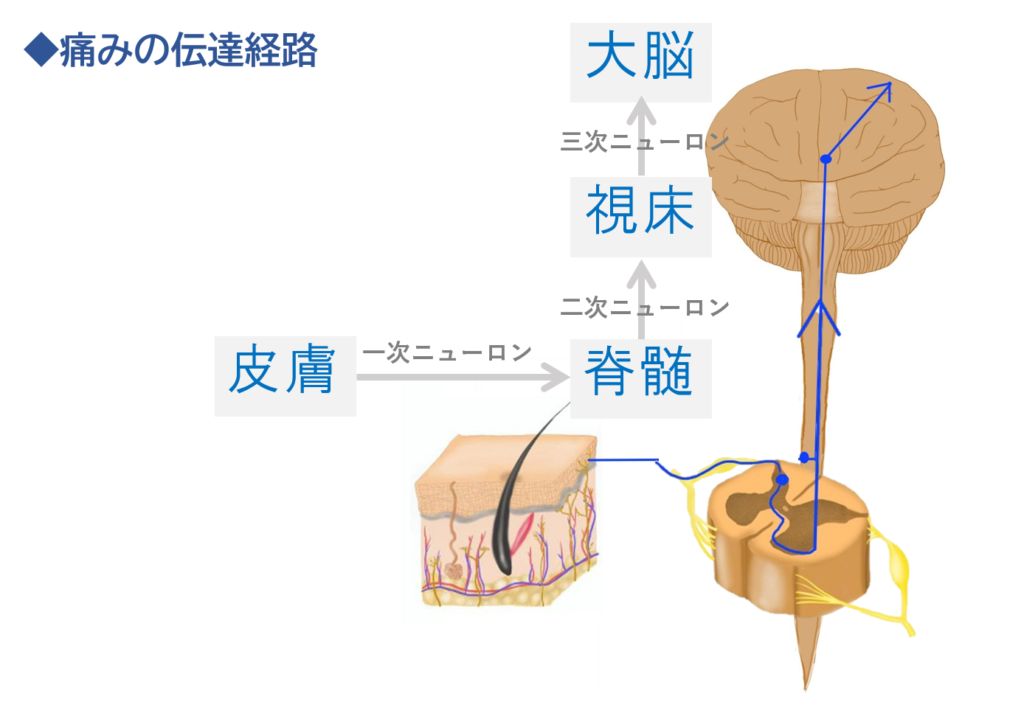

痛みが「感じる」仕組み:一次求心性神経から脳まで

痛みを最初に感じる入り口はどこでしょうか?

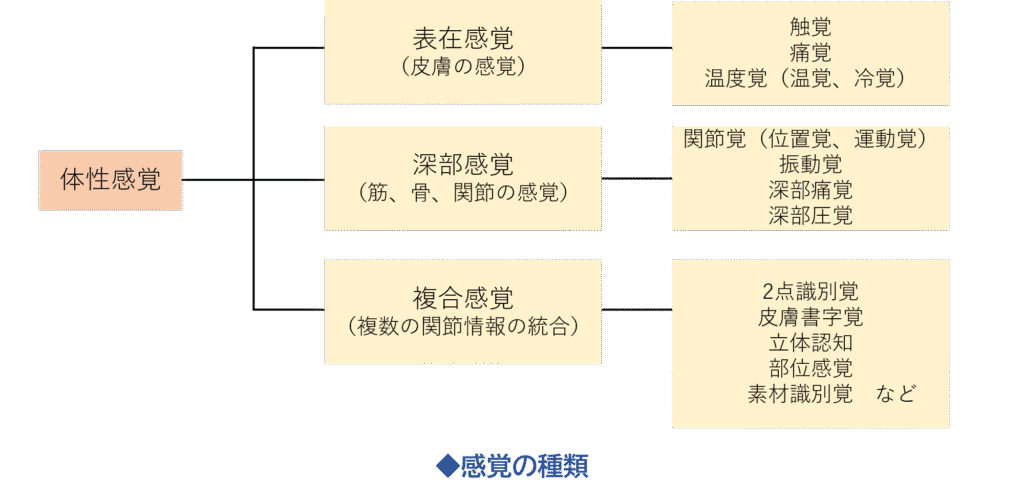

私たちの体を覆っている皮膚が正解ですが、その皮膚は、感覚を受け取る器官でもあります。

皮膚の感覚は、体性感覚の中の一部です。

痛みは、単なる刺激ではなく、”痛みの情報”を基にして脳で「体験」されることになります。

つまり、皮膚から優しく振れた触覚でも、不快×気持ち悪い×憎悪などの情動や感覚が含まれていると脳では、痛みとして認識することがあります。

この伝導路って、運動神経と同じように見えるけど、どうなの?

運動神経も脊髄~脳を通るけど、運動神経とは全く別の経路やで。例えば、阪急電車と阪神電車で大阪に行く位違うで!

慢性痛の脳内メカニズム:脳の「変化」が痛みを長引かせる

ところで、慢性痛になると脳の中でどんな「変化」が起こるんだろう?

慢性痛は、脳の構造や機能に変化を引き起こすっていわれているんやけど、それを詳しくみていこか。

- 大脳辺縁系(感情や痛みを処理する)などで、痛みの信号が過剰に伝達される

- 繰り返される痛みは、学習され記憶される。そして、運動恐怖感などを引き起こす

- うつ病や不安などの精神的な問題が発生し、脳の感情や認知機能の領域に影響を及ぼす

- 慢性的な痛みによって、脳領域の狭小化が生じる

まだ原因がはっきりしていない部分もあるので、先行研究でわかっている部分にフォーカスして解説していきます。

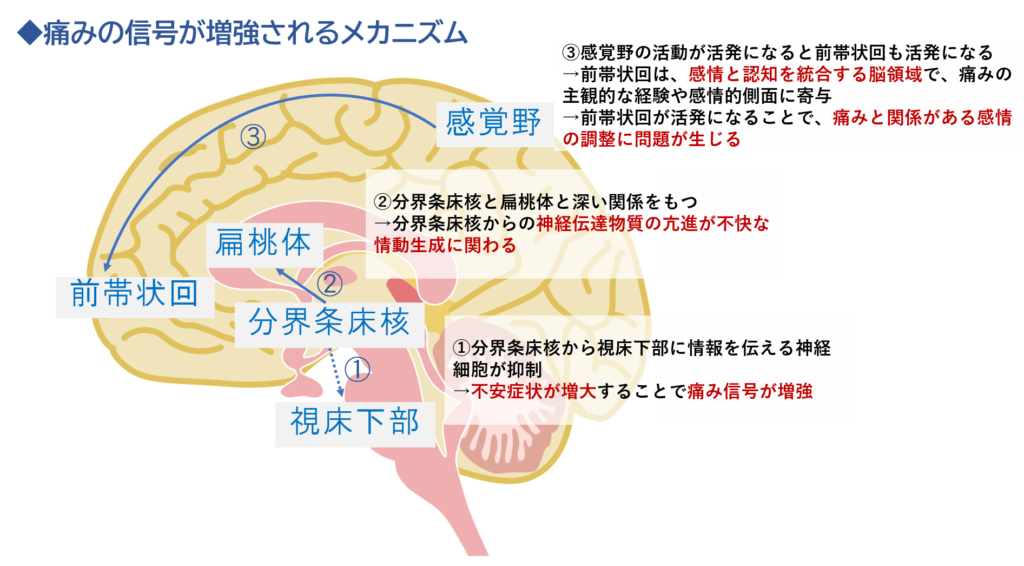

痛みの信号が過剰に伝達されることで慢性痛が悪化!?

慢性的に脳の中で”痛み”として体験されるメカニズムとして、痛み信号が過剰に伝達されることがわかっています。

主に、大脳辺縁系の前帯状回と分界条床核が関係しています。

不快さや不安などの情動が強まると痛み信号が増強されるんだ~。

痛みのことを勉強すると、「前帯状回」や「扁桃体」はよく出てくるからしっかり、押さえとくとええで~。

参考文献:国立研究開発法人 日本医療研究開発機構:慢性痛が不安を引き起こす脳内メカニズムを解明-慢性痛・不安障害の治療薬開発への貢献に期待-

参考文献:株式会社STROKE LAB:【2025年版】帯状回を徹底解説!役割~痛みと認知的アプローチによるリハビリ成功のカギ

繰り返される痛みは、学習され記憶される

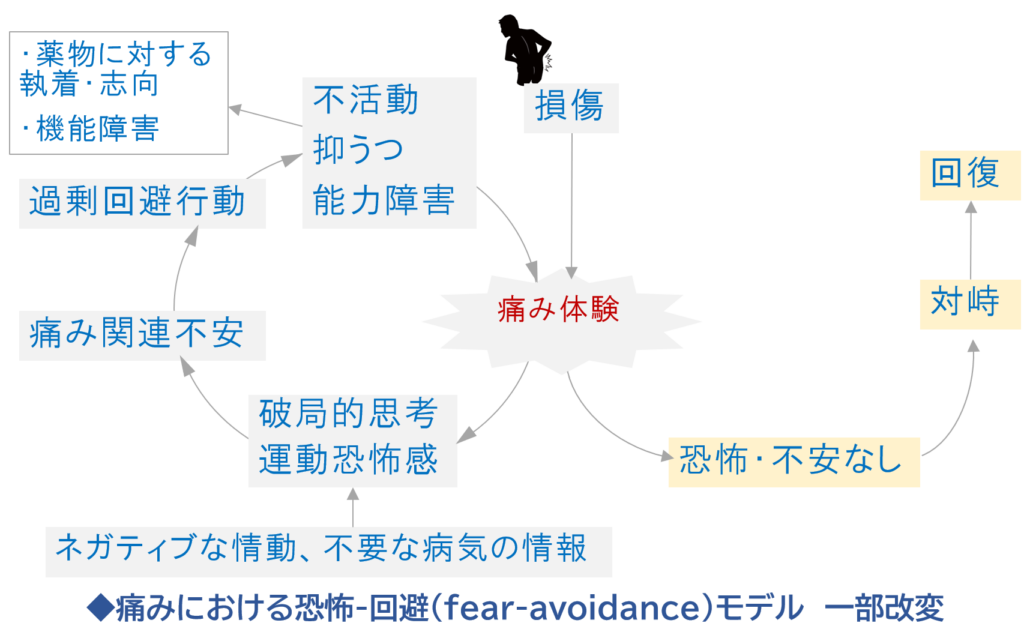

もし、立つ度に腰に痛みを覚えるとどうなるか想像してみましょう。

きっと腰をかばったりするだろうし、休憩後にまた立とうした時に”また痛みが出たらどうしよう~”って考えるようになると思うな。

そうやな。つまり、繰り返される痛みは、「嫌だな~」といった非常に強い感情として体験するから、記憶としても強く残ってしまうんやで。

えー!ってことは、痛みを学習してしまうってことだよね。そうなると立つことが嫌になって、ベッドに横になる時間が長くなって…悪循環になりそう。

そうやねん。もしそうなったら、運動恐怖感を覚えて痛みの増幅にもつながってしまうんや。しかも、運動不足になって筋力低下などの他の問題も起こるやろうし…。

運動恐怖感…なんて恐ろしいフレーズなんだ。

うつ病や不安などの精神的な問題が発生すると、脳の感情や認知機能の領域に影響を及ぼす

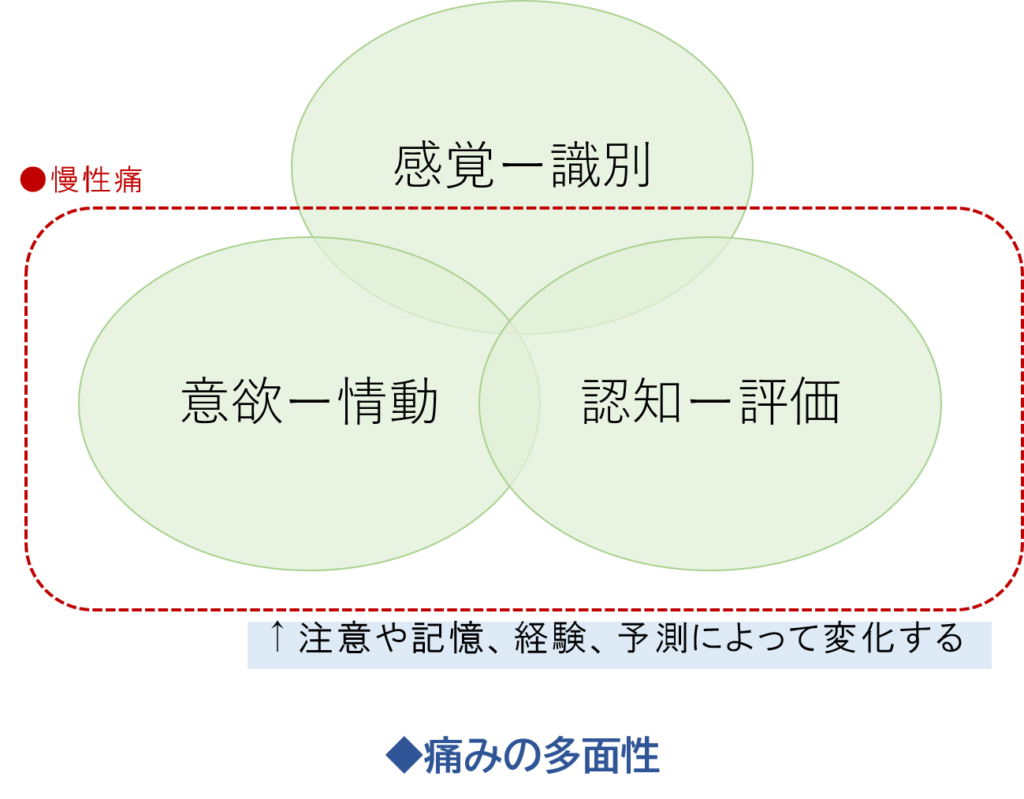

上記の図のように痛みは、単なる刺激ではなく、不安や抑うつなどの情動や識別能力などの感覚能力によって、痛みの体験の程度は変わります。

ちなみに情動は、「基本的情動(恐怖、嫌悪、悲しみなど)」と「社会的情動(不安、妬み、排斥感など)」の二つに分けられます。

仮に、同じ場所・傷の深さの怪我を二人同時にした場合でも、痛みの体験は人によって違います。

そういえば、軽い怪我でもすごく痛がる人と、大怪我なのにあまり痛がらない人がいるな~っと思っていたんだよね。

そうやねん。その解決のヒントとなるのが、その人が、今までどんな経験をして、痛みをどのように捉えているのか、ネガティブ思考に陥りやすいやすい人なのか、といったことで痛みの体験は異なるんやで。

なるほど!痛みが”刺激”ではなく、”体験”ということがだんだんわかってきたよ。

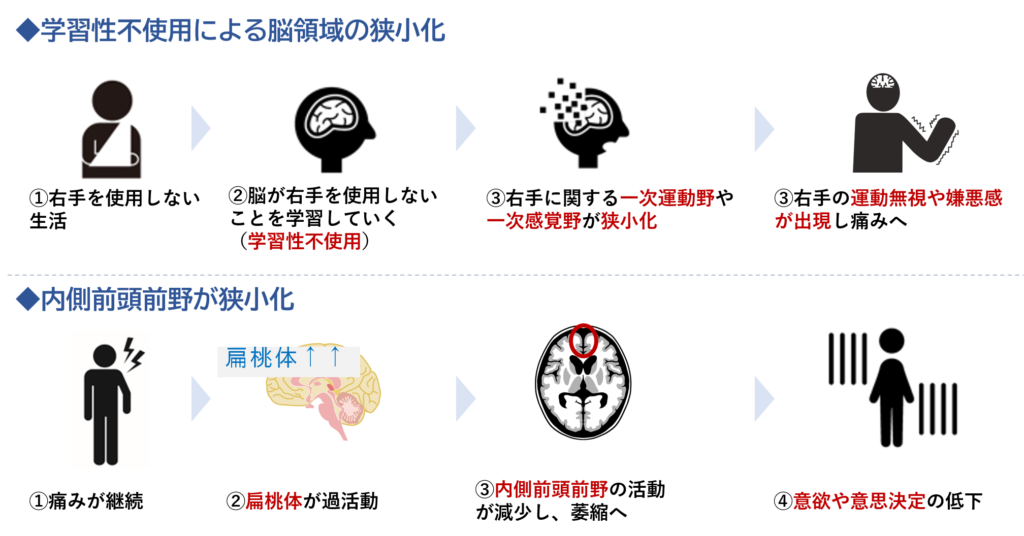

慢性的な痛みによって、脳領域の狭小化が生じるメカニズム

慢性的な痛みが続くと、脳領域にも影響があることがわかっています。

ポイントは、”脳は使えばその領域が活性化するが、使わなかったらどうなるか?”です。

- 学習性不使用による脳領域の狭小化

- 内側前頭前野が狭小化

この二つを深堀りして慢性痛のメカニズムについて解説していきます。

慢性的に痛みが続くと、脳にこんな変化が起こるんだ~。怖いね。

運動野と感覚野の狭小化が起こると、”※下行性疼痛抑制”が働きにくくなるともいわれているよ。

※下行性疼痛抑制:大脳などで処理された情報を基に、脳幹から脊髄へノルアドレナリンとセロトニンという神経伝達物質から放出して、末梢から上がってきた痛み情報を抑制する機能のこと。

情動やストレスが痛みを増幅させる理由

これまで痛みは”体験”であり、傷の程度だけではなく、感覚や情動の影響が大きいことを説明してきました。

情動やストレスが痛みを増幅させる理由をもっと詳しく解説して欲しいな~。

いいで~。ほんなら情動やストレスによって痛みを増幅させる理由を解説していくでー!

情動に関係する脳領域である、「扁桃体」と「内側前頭前野」について説明していくで。

◆扁桃体

- 扁桃体は、恐怖情動の喚起のために重要な脳領域

- 扁桃体から大脳皮質に情報を投射する割合は大きい。なので、情動によって考えや行動が変容をきたす。

- 扁桃体が損傷すると、恐怖を感じなくなる

◆内側前頭前野

- 内側前頭前野は、意欲や意思決定に関係する脳領域

- 内側前頭前野が機能不全を起こすと、扁桃体からの恐怖情動反応に固執してしまい、情動のコントロールに障害が出る。(情動的固執)

- 内側前頭前野は、報酬や罰を予測する脳領域でもあり、固執を改変させるためには報酬の予測に関する準備が重要となる

◆ストレスと痛みの関係

- 前頭前野は過剰なストレス・ホルモンの放出を抑制するように働く

- 具体的には、内側前頭前野による情動をコントロールし、理性的な判断をすることでストレスに対処する

- セルフ・コントロールが可能となると、ストレスを抑止し、負の情動の制御することができ、痛みの軽減につながる

- 前頭前野の活動と主観的な痛み強度には負の相関がある(前頭前野が働きにくい→痛みが強い)

扁桃体や前頭前野の機能についてもわかったし、情動やストレスをコントロールすることもアプローチで考えないといけないね。

そうやな。痛がる患者さんには、痛みに固執させないことが大事やな。時にはストレス因子そのものを受け入れて自分を成長するということを意識してもらうアプローチが効くこともあるな~。

痛みという体験は、不安などの情動や過去の痛かった記憶に固執することと深く結びついている

↓

痛み止めの薬が効かない場合、ストレスを軽減したり、痛みをある程度予測し、痛みを受け入れるという体験を積み重ねることも痛みの治療につながる可能性がある

参考文献:

・森岡周:リハビリテーションのための脳・神経科学入門 改訂第2版,協同医書出版社

・森岡周:リハビリテーションのための神経生物学入門,協同医書出版社

- 痛みは、情報を基にして脳で「体験」されること

- 痛みを理解するためには、情動との関係をみる必要がある

- 不安や抑うつなどの情動が強いと痛みが強く出やすい

- 慢性痛は、学習性不使用を起こし、一次運動野や一次感覚野の狭小化につながることがある

- 慢性的な痛みが続くことによって、内側前頭前野の脳領域が狭小化し、情動やストレスのコントロールが不良となる

疼痛に悩む患者さんを救う!脳科学を臨床で活かす実践的アプローチ

これまでの内容で、疼痛に悩む患者さんの理解はできました。次は、実際に疼痛に悩む患者さんを救う必要があります。そのためには、適切な評価とアプローチが欠かせません。

理解だけじゃ、やっぱり臨床に活かせないよー。実践的アプローチについても教えてね、よろしく!

ほな、しっかり説明するからついてきてやー!

痛みの評価が変わる!脳科学的視点での問診・観察ポイント

痛みの評価というと、痛みの場所とその程度について10点中今何点ですか?と聞いて、「昨日よりも痛い?痛くない?」といった評価で終わっていませんか?

痛みは、量だけでなく質の評価も重要となります。

- いつどのような形で痛みが発生したのか、経緯について聞く

- 痛みが出現するパターン(持続的/突発的、安静時/運動時/など)

- どのような痛みがするのか。痛み方を言葉で表現

- 増悪したり、軽減する因子について聞く

- 日常生活で特に困る場面について聞く

- 睡眠障害について、どの程度影響しているか

- 気分変化について、どの程度あるのか

- ストレス要因の有無と程度

- 他の身体症状

- 既往歴や現在治療中の疾患との関連性について

脳科学的視点では、痛みと学習性不使用や情動との関連が重要でした。

- 痛みが出ている部位の使用頻度

- 表情や話し方で痛みに対する固執について観察

- 実際の運動(手の動かし方や歩き方)とその時の姿勢

- 神経学的所見(感覚検査、運動障害、筋力、反射検査)

●痛みの性質の評価用紙

【痛みの種類を詳細に評価し、病態を把握するため】

→日本語 短縮版マクギル質問票:Short-Form McGill Pain Questionnaire-2(SF-MPQ-2)

【神経障害性疼痛の診断のため】

→神経障害性疼痛スクリーニング質問票

【慢性痛が対象、痛みが日常生活にどれだけ支障が出ているか】

→疼痛生活障害評価尺度:Pain Disability Assessment Scale(PDAS)

参考文献:一般社団法人 日本ペインクリニック学会 HP

様々な角度から多角的に痛みの本質について評価する必要があります。詳細に評価するからこそ、適切なアプローチにつなげることができます。

痛みに特化した「脳に働きかける」リハビリテーション戦略

患者さんが痛みを訴え、それをしっかり傾聴したあとに私たちが出来ることは何でしょうか?

「何もせずに主治医に報告する」、「とりあえず痛みが出ない程度にマッサージをする」。本当にそれでいいのでしょうか?

実は、痛みに対して直接介入することができるのは、リハビリテーションの強みでもあります。

でもさ~痛みに対して一体どんな治療をすればいいのかわからないよ~。

大丈夫や!ここでは、一般的なリハビリテーション戦略について紹介していくで!

関節不動化に対する理学療法

痛みによって関節を動かさない時間が長くなることで、学習性不使用が起こり、痛みの原因となっている場合に有効です。

関節の愛護的な他動関節可動域運動やバイブレーションを用いた振動刺激を行います。関節不動化の改善を図り、感覚入力をしていくことで痛みの改善と重症化予防につながります。

■適応:患側の弛緩性麻痺や学習性不使用の初期

ミラーセラピー

ミラーセラピーとは、健側を鏡に映すことであたかも患側があるように錯覚を生じさせる方法です。

■適応:脳卒中後の複合性局所疼痛症候群(complex regional pain syndrome;CRPS)症例

錯覚なんかで、痛みが改善するの?

痛みが生じる原因の中に、「患肢の運動の意図と運動感覚の不一致」があるんやで。

ミラーセラピーは、患肢が動く視覚的情報と運動感覚を代償し、運動の意図と運動感覚の不一致を解消する効果があるみたいや。

※患肢の運動の感覚情報と運動感覚の不一致については、次回に詳しく解説します。

脳卒中後で感覚障害が強い場合や患肢の運動イメージが想起できない患者さんには、ミラーセラピーって難しいのかな?

その通りや!だから、ミラーセラピーを行う時にはしっかり評価して臨床実践する必要があるで!成功確率を上げるコツを教えておくわ。

- ミラーセラピーを始める前に患肢の身体イメージを身体描写法で確認。運動イメージは、患肢を動かせるか、そしてイメージした時に痛みを生じるか確認する。

- 鏡は鏡像肢と患肢ができる限り同じ位置、肢位になるように設定する

- 鏡像肢をみた時に、自分の四肢のように感じることができるかを確認する。感じられない場合は、鏡像肢の観察から行う

- 健肢を動かし、動いている鏡像肢を見て自分の四肢が動いているように感じられるか確認する。感じられない場合は、動いているように感じやすい運動を探す。セラピストによる他動運動を観察してもらう

- 健肢の動きに合わせて鏡像肢を動かしているようなイメージが可能か確認する。運動イメージが困難な場合は、少しでもイメージしやすい運動を探す。セラピストが自動介助運動を行う。ボールを転がす、ペンを握るなど、その患者さんの馴染みのある物を使用する

- 鏡像肢を見ながら患肢の運動イメージが可能となれば、鏡のない状況で患肢の運動イメージを行う

チームアプローチ

痛みは、情動と強い関連があります。抑うつが強い場合などは、リハビリでいきなり運動を実施する前に、医師や看護師、臨床心理士と連携して対応する必要があります。

抑うつ状態が強い場合は、確かにリハビリの機能練習自体も効果が薄そうだね。

その通りや。リハビリですぐに除痛効果がでない場合も多いから、その時は、自己効力感が下がり、抑うつ状態を強め、抑うつ状態が強めることになることもあるで。そうなったら、痛みも増強してしまうかもしれんな。

そういう時は、どういう対応をしたらいいのかな?

抑うつ状態が強い場合は、休養したり、投薬を受けることを優先させ改善に従って、適切な介入を考えていく必要があるな。

だからこそ、多職種で情報を共有しながらチームアプローチを展開することが必要やな。

参考文献:西上智彦:痛み.標準理学療法学 神経理学療法学 第2版,医学書院

疼痛神経科学教育(PNE)で患者さんの「脳」を味方につける

疼痛神経科学教育(Pain Neuroscience Education;PNE)は、痛みの神経生理学を患者に理解させることで、痛みの管理を改善する教育アプローチです。PNEは、慢性疼痛患者の痛みの捉え方を変え、痛みの軽減や改善につながることが研究で明らかとなっています。

もしかして、これまで紹介してきたことが、PNEにつながるんじゃないの?

すごい推察力やな!その通りやで。PNEの具体的な内容と注意点について、触れておくで。

- 【痛みの定義と種類】:急性痛と慢性痛の違い、痛みの原因、痛みの生理学的メカニズムなど

- 【神経系の働き】:痛みを伝える神経の役割、脳での痛みの処理、痛みの神経可塑性など

- 【痛みの認知行動的側面】:痛みの認知、感情、行動が痛みに与える影響など

- 【痛みの管理方法】:痛みの緩和に役立つ運動療法、リラクゼーションなど

- PNEは、痛みの原因を特定するものではない。痛みの原因が特定されている場合は、その原因の治療が優先となることがある

- PNEは、すべての患者さんに有効とは限らない。個々の患者さんの状態や背景に合わせて、適切な方法で実施する必要がある

- PNEは、専門家による指導(医師、理学療法士、作業療法士など)が必要

- 痛みの評価は量だけでなく、質の評価が重要。その時も脳科学的な視点が欠かせない

- 痛みの評価は、評価用紙を使うと共に様々な角度から多角的に痛みの本質について評価する必要がある

- 痛みに対して直接介入できるのは、リハビリテーションの強みであり、重要

- リハビリテーションの介入は、関節不動化予防のための関節運動やバイブレーション、ミラーセラピーやチームアプローチが考えられる

- 痛みの神経生理学を患者に理解させることで、痛みの管理を改善する教育アプローチを行うPNEも重要

疼痛の脳科学を深く学ぶ!目的別おすすめ専門書&効果的な勉強法

これまで疼痛の脳科学について触れてきました。次は、初心者向けの「疼痛脳科学」入門書と疼痛脳科学についてケース別で詳しく学べる専門書について紹介します。

まずはここから!初心者向け「疼痛脳科学」入門書

リハビリテーションのための神経生物学入門 (森岡周)

価格:¥4180

概要:A5・368ページ

▶脳科学の基礎である、進化に伴う脳機能の変遷から脳の発達や意識と身体性の神経機構、痛みに関する情動の神経機構が知見を交えてわかりやすく紹介されています。疼痛を理解するための前提となる脳科学の視点に立ってヒトについて理解することができる必須の1冊です。

私が、脳科学について興味をもったきっかけの1冊でもあります。図解も多く脳の働きと役割について理解を深めることができる書籍です。

リハビリテーションのための脳・神経科学入門(森岡周)

価格:¥3,080

概要:A5・244ページ

▶最新の知見と図解も多いため、詳しく解説されています。だからこそ臨床に役立つ脳科学を学ぶことができます。脳損傷後の機能回復メカニズムや運動学習の重要性、疼痛の多面的な捉え方などコネクティビティについても勉強することができます。理論だけでなく、実際の臨床に役立つ情報が豊富に含まれているので、臨床現場の実践に直結する内容が多いのも魅力的な一冊です。

私は、初版も第2版も両方読みました。第2版ではさらに詳しくわかりやすくなっています。”第7章:脳・神経科学に基づいた疼痛リハビリテーション”は、疼痛について理解するのに役立ちますよ。

臨床実践に活かす!ケース別で学ぶ専門書

ペインリハビリテーション(松原貴子、沖田実、森岡周)

痛みについて、より専門的に理解し、”難治性疼痛”(筋筋膜性疼痛症候群、線維筋痛症、肩手症候群、幻肢痛など)についてリハビリテーション臨床実践をしたい方へ

価格:4620円

概要:A5・420ページ

▶痛みの治療において必要な、基礎と臨床に役立つ評価・治療について学べる書籍です。リハビリテーションを中心に知見を整理された1冊で、「痛みを理解」し、「痛みの謎」を知ると共に「痛みの評価とペインリハビリテーションの実践」へとつなげてくれる書籍です。

痛みに苦しむ患者さんを何とかしたい!と思う療法士にとって、最良の1冊となります。初学者の入門書としても活用できますよ。

最強の学び方!「インプット×アウトプット」で知識を定着させる

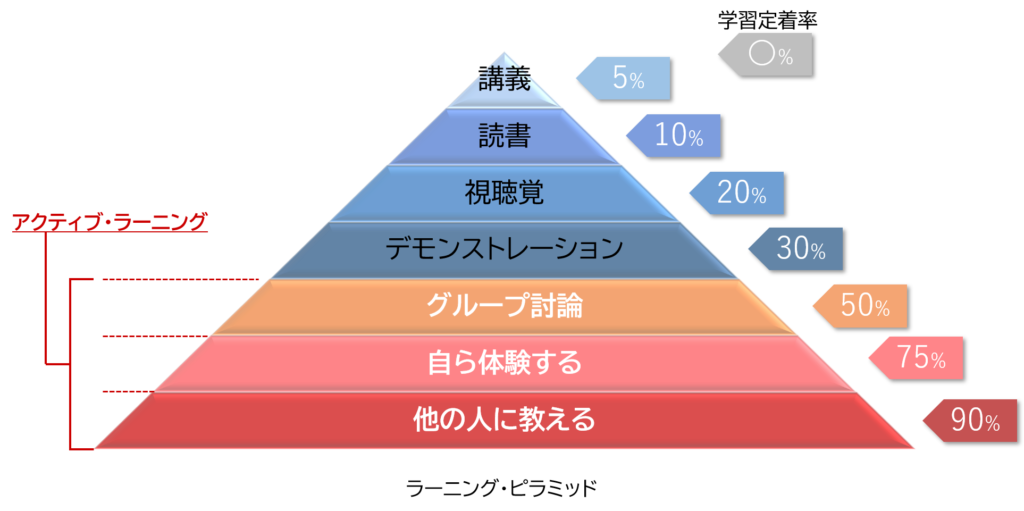

良書で勉強した知識を臨床へ展開するためには、

- 痛みについて深く理解する

- 目の前にいる患者さんへ応用

していく必要があります。

1.痛みについて深く理解するための「インプット×アウトプット」

以前、【初心者向け】脳科学を効率的に学ぶ3ステップ勉強法について、忙しくても効率的に知識をインプットし、アウトプット実践方法、スキマ時間の活用術について紹介しています。

書籍を読んでインプットで終わっては、学習の定着率がわずか10%です。痛みを深く理解するためには、アウトプットをして、学習の定着率を上げていく必要があります。

学習した知識を目の前にいる患者さんへ応用する

ここで、疼痛について学習した知識を目の前にいる患者さんへ応用していくアウトプット例について紹介します。

インプット:書籍より”痛みは、不安や痛みのある部位に嫌悪感をもつと増悪しやすい”と知る

目の前の患者:「この手の痛みが不快で、切り落としたい位やわ」と相談してきた

患者への助言(アウトプット):「痛みが強いと不安になりますよね(共感)。痛みは嫌だとか、嫌いとかといった気持ちに比例して強く感じます(根拠)。なので、手を少し労り、痛みが出ない所を探して、優しく触るようにしてみませんか?(提案)」

目の前の患者:「痛みって嫌な気持ちと関係するんか!?(学習)痛いの少しでも減らしたいから、ちょっとやってみるわ~(行動変容)」

患者さんへの説明で確かにアウトプットできるね。

そうやな。相手が学習して、行動変容を起こすまでは、療法士と患者さんの信頼関係とか何度かやりとりが必要やと思うけど、痛みの知識はアウトプットに繋げやすいで。

他には、同僚とのディスカッションや症例検討会などの発表機会などがあるとアウトプットする機会が増えるね。

- 「疼痛脳科学入門書」として、”リハビリテーションのための神経生物学入門”、”リハビリテーションのための脳・神経科学入門 改訂第2版”がおすすめ

- 「臨床実践に向けケース別で学ぶ専門書」として、”ペインリハビリテーション”がおすすめ

- インプットした知識を、患者さんへアウトプットをして、理解を深めることが必要

まとめ:疼痛患者の「困った」を脳科学で解決する未来へ

今回は、疼痛の「なぜ?」を脳科学で解明するために、疼痛の勉強法とアプローチについて解説しました。

疼痛理解と痛みを脳科学から解き明かす

- 痛みは、感覚かつ情動の不快な体験。組織に器質的な損傷がなくても痛みが生じる

- 痛みのメカニズムによる分類で、”心因性疼痛”→”痛覚変調性疼痛”へ定義が変わった

- 痛みは、情報を基にして脳で「体験」されること

- 痛みを理解するためには、情動との関係をみる必要がある

- 不安や抑うつなどの情動が強いと痛みが強く出やすい

- 慢性痛は、学習性不使用を起こし、一次運動野や一次感覚野の狭小化につながることがある

- 慢性的な痛みが続くことによって、内側前頭前野の脳領域が狭小化し、情動やストレスのコントロールが不良となる

脳科学を臨床で活かす実践的アプローチ

- 痛みの評価は量だけでなく、質の評価が重要。その時も脳科学的な視点が欠かせない

- 痛みの評価は、評価用紙を使うと共に様々な角度から多角的に痛みの本質について評価する必要がある

- 痛みに対して直接介入できるのは、リハビリテーションの強みであり、重要

- リハビリテーションの介入は、関節不動化予防のための関節運動やバイブレーション、ミラーセラピーやチームアプローチが考えられる

- 痛みの神経生理学を患者に理解させることで、痛みの管理を改善する教育アプローチを行うPNEも重要

疼痛理解を深めるおすすめ書籍と勉強法

- 「疼痛脳科学入門書」として、”リハビリテーションのための神経生物学入門”、”リハビリテーションのための脳・神経科学入門 改訂第2版”がおすすめ

- 「臨床実践に向けケース別で学ぶ専門書」として、”ペインリハビリテーション”がおすすめ

- インプットした知識を、患者さんへアウトプットをして、理解を深めることが必要

一言でまとめると、

”痛みは、脳科学的の視点で理解して、自分で良いところ探して管理できるようになろう!”です。

痛みについても、少しずつ勉強すれば決して難しくありません。

「今日からあなたの臨床に脳科学の視点を取り入れてみませんか?」

毎日少しずつで大丈夫です。小さなことからコツコツと一歩ずつ進んでいきましょう。

以上、ヤマでした~。

フォローやシェアをしていただけると更新を見逃しません。また、非常に励みになります。よろしくお願いいたします。

▷自宅周辺の迷惑駐車や、無断で私有地や店舗に違法駐車をされてお困りの方へ

剥がせるシールタイプで、本物そっくり(標章No.や偽バーコード入りなど、細かいデザイン)なので警告効果バツグン。迷惑駐車の撃退に最適。

本物そっくり駐車違反警告ステッカー▷マンガ・アニメ・音楽・映画・ドラマ・ゲーム・模型・フィギュアや、引っ越しや片付けなどで部屋の整理・不要品の処分をしたい方へ

ブルーレイ・DVD・CD・コミック・ゲーム・鉄道模型・フィギュア・プラモデル・ミニカーなど、高価買い取りします。

高価買取・ざうるす▷無添加で長期保存が可能!健康を気遣う方や災害時の非常食の備えたい方、便秘にお悩みの方へ

熊本県産大麦100%にこだわった、飽きのこない美味しさのあかねグラノラ

あかねグラノラ・ロングライフ▷介護施設やご家庭で高齢者のケアとしてアロマやマッサージをして健康の手助けをしてあげたい方、セラピストの資格を取得して介護に活かしたい方、高齢者や介護を自信をもって提供したい方へ

高齢者の手足のむくみ、関節痛、肩こり、認知症予防等の施術方法をオリジナルテキストとDVD(オンライン学習もできます)で学ぶことができます。

また、1日で介護リハビリセラピストの資格を取得することができる講座も魅力の一つです。

▷スキマ時間の有効活用!本を購入する前の内容確認をしたい方に最適!

価格は国内最安級で7日間の無料体験あり。サービスに有料会員として登録頂いている間、サービスに掲載している本の要約等のコンテンツが読み放題!

要約は1冊5分程度で読むことが可能です。

コメント