こんにちは、ヤマです。

脳卒中認定理学療法士として回復期・急性期病院で働いた経験をもち、脳科学を活かしたリハビリをしています!

脳の勉強はじめたいけど、どこから始めればいいかわからないよ…

大丈夫!臨床に活かせる脳科学の学び方を5つの視点からガイドしていくで!

このブログでは、ただの”知識の暗記”ではなく、目の前の患者さんを深く理解するための思考のヒントがみつかる構成にしています。

各ステップでは、実際の症例のイメージやオススメの書籍もあわせて紹介。脳の全体像をつかみながら、今日から使える学びを身につけていこう!

「構造」ではなく「ネットワーク」で考える

脳の全体像をとらえるためには、「構造」を知る必要があります。しかし、「構造」だけの理解では脳の障害で生じる様々な問題の解釈は難しくなります。

そこでもう一つ大切なのが、「ネットワーク」で考えることです。

脳は”部位”で理解する時代から、”つながり”で理解する時代へ!まさに世は、大ネットワーク時代です。

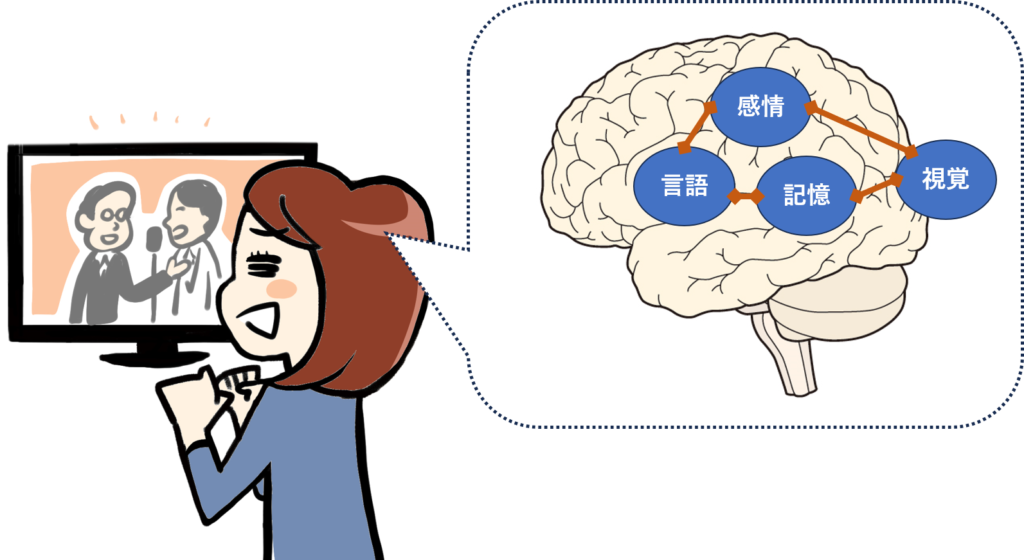

脳は部位でなく”つながり”で動いている

臨床で、「会話がぎこちない」と感じた場合、

✖言語の障害

〇言語・注意・記憶のネットワークのどこが関係しているのか?という視点をもつことが大切です。

具体的には

- 言語の表出 or 言語の理解のどちらが不十分なのか?

- 話しをしたことに注意を向けてしっかり聞いていたのか?

- 話すことに過剰に注意が向きすぎていないか?

- どんな記憶を参照して話しているのか? など

症状は「ネットワークの乱れ」で説明できる

臨床で、脳画像上想像できる症状と実際の症状に違いが起こることはよくあります。臨床で「症状が説明できない」と感じたとき、ネットワーク視点が役立ちます。

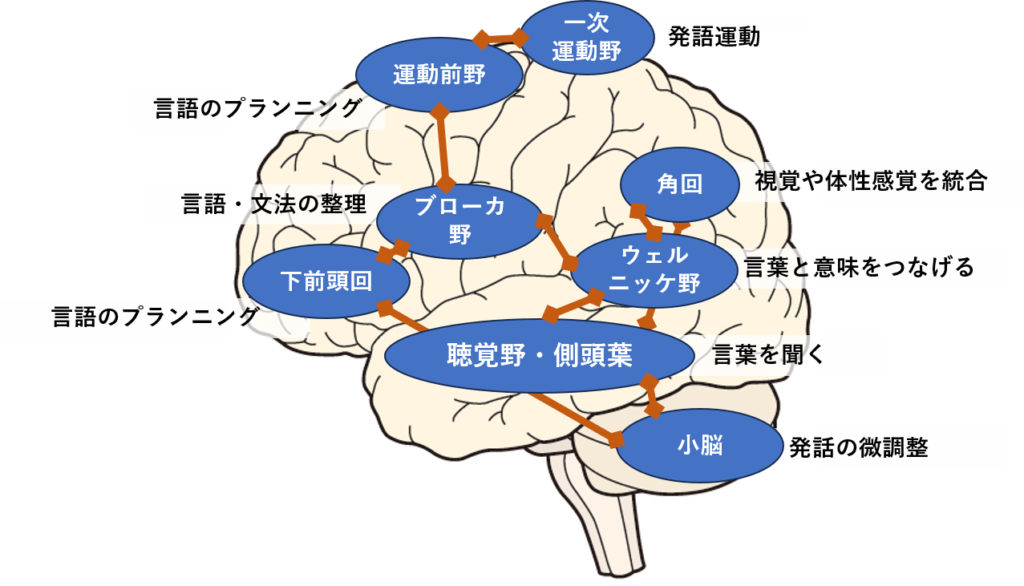

例えば、ブローカ野の障害による発語失行が出現→「会話がぎこちない」場合

■表面的な症状(行動レベル)

- 話すときにぎこちない

- 一語一語に過剰努力がみられる

- 言葉を出すときに時間がかかる

◆従来の見方(局在論的)

△「ブローカ野(左下前頭回)が損傷しているから発語が困難」

◆コネクティビティ視点(脳のネットワークからの見方)

〇「発語は単一部位で完結しない。ネットワークの連携不良」

として考えることができる。

ネットワークの視点から理解できていると、病態の解釈やアプローチの幅がぐーんと上がりますよ。

脳のコネクティビティ:⑥脳は”ネットワーク”が重要!コネクティビティから理解する脳科学の勉強法

オススメ書籍

■「患者の症状の背景にある脳のつながりを理解したい」「目の前の患者をもっと深く捉えたい」場合にオススメの書籍を紹介します。

前半では、高次脳機能に関連する脳の構造とネットワークをわかりやすく解説。

後半では、臨床でよく出会う高次脳機能障害(半側空間無視、失認、失行)について、最新の研究を踏まえたリハビリテーション戦略が丁寧に紹介されています。

人間らしさを形づくる高次脳機能の理解に必須の一冊です。

■より専門的に、より深く脳のネットワークについて知りたい場合、オススメの一冊です。

ネットワーク神経科学はすでに、そのほかのさまざまなアプローチと連携を深め、基盤的領域となっています。脳と心を研究するすべての人にとって、この本がネットワーク科学の視座と実践的な感覚を得ることができます一冊です。また、認知科学、心理学、精神病理、人工知能などの関連分野の研究に対しても、多くのインスピレーションを提供してくれる本です。

この本は、中・上級者向けの本です。初心者向けに書いているブログですが、内容がかなり濃く、脳のネットワークを知るのにかなり興味深い本だったので、紹介しました。また活字が多いので、基礎的な勉強を終えて、脳をもっと深く知りたい場合にオススメできる書籍です。

- SNSと同じで脳もネットワークが重要

- 「会話がぎこちない」場合、疾患名や脳画像単体で病態を解釈しないこと

- 「会話がぎこちない」背景を脳のネットワークの乱れをイメージするとアプローチにも幅がでる

- 脳のネットワークを勉強するなら、「高次脳機能の神経科学とニューロリハビリテーション」がオススメ

解剖学や病態は「比喩」で学ぶと記憶に残る

脳の勉強をしても、たくさん覚えることが多すぎて、すぐに忘れたりごちゃごちゃになってしまうな~。何かいい方法ないの?

そういう時は、それぞれの特徴をイメージするといいで。イメージできたらそれを自分の言葉に言い換えることができれば理解できていることがわかる。そしたらあとは、書籍等で勉強していくとより頭に入っていくで。

言い換えることができる(比喩で例える)=しっかり理解できていないと例えられない。

「火事」と「床下浸水」で病態をイメージする

脳腫瘍も脳血管疾患もどちらも脳のトラブルです。なので、症状は脳のどの部分でトラブルが起こったかによって異なります。

ただし、病状が出るスピードと症状の進み方が全然違います。

何かを覚える時は、比較したり関連させることが重要だよ。脳血管疾患は”火事”、脳腫瘍は”床下浸水”のようなものだとイメージしてみよう。

そうか~!脳腫瘍単独で覚えるよりも脳血管疾患と比較するとイメージもしやすいね。

イメージできると脳に関連するたくさんある疾患についても記憶や理解が深まりやすいで。

難しい内容は丸暗記よりも”関連づけ”て理解する

脳の勉強をしていると難しい用語も多くて覚えられない時は、どうやって覚えたらいいんだっけ?

印象が強く残る工夫をしよな。具体的には、一つの物語のように関連させて覚えていくと記憶の定着につながり、理解も深まっていくで。

じゃあ、脳血管疾患の理解を深めたい時はどうやって覚えたらいいの?

実際の患者さんの「①臨床像(症状や動作)をみて」→「②脳部位を確認」→「③脳血管を確認」すると症状と脳画像、脳血管の3つを関連させて覚えることができるで。

■例)①脳梗塞後、話せなくなっている→②前頭葉のブローカー野に梗塞巣がある→③中大脳動脈が詰まっている

それじゃあ、覚えること多くて最初に覚えたことが頭から抜けそうだよ~

逆に覚えることが多くなり、頭に入らないと思うかもしれへんな。せやけど、記憶は、様々なことを関連させて紐づく方が定着しやすいんやで。

オススメ記事 → 脳血管疾患と脳腫瘍の比較

脳血管疾患も脳腫瘍どちらも脳のトラブルによって起こります。

ただ脳腫瘍について書籍を読むだけよりも、脳血管疾患の類似点と差異点を比較して勉強することでより脳腫瘍の理解を深めることができます。

脳血管疾患と脳腫瘍を比較して理解:④脳腫瘍は難しすぎる?臨床につながる”意欲的な”勉強法

患者向けにわかりやすく書かれている本です。脳腫瘍に関する基本的な情報が載っており、治療法や病態について正しく理解することができます。イラストも多いため、脳腫瘍に対する正しいイメージと知識を身につけることができます。

- 何かに例えるためには、しっかり理解する必要がある

- 何かを覚えるときは、比較して関連づけながらイメージをもつ

- 具体的な流れは、実際の患者さんの「①臨床像(症状や動作)をみて」→「②脳部位を確認」→「③脳血管を確認」こと

「症例」から学ぶと頭に残る

教科書や専門書を読んでも、なかなか頭に入らないことってありますよね。

でも、ある患者さんの顔を思い出しながら勉強したときは、なぜか記憶に残った——そんな経験、ありませんか?

結局のところ、最高の教材は何かというと、患者さんから学ぶことです。

私自身、脳科学の勉強がぐっと面白くなったのは、「症例」と結びついた瞬間からでした。

ただ書籍を読むよりも、「これ何だっけ?」と疑問をもって書籍で調べたり、読むことで「なるほど!そうか!」と記憶の定着につながりやすいです。

発語がぎこちない患者さんの例をどう捉えるか?

◆「言葉が出にくい」は、ただの失語じゃなかった?

ある日担当した、脳卒中後に言葉がうまく出せない患者さん。最初はブローカー失語かな?と考えていたんやけど、観察を続けると、話そうとするたびに異常に力んだり、口が動いているのに音が出ないことがあってん。

脳画像でブローカ野に障害があったんでしょ?それでどのように考えたの?

それがブローカ野には損傷がなかったんや。これは単なる失語やない。「発語失行」の可能性を考えてみたんや。そうしたら、背景には”下前頭回―ブローカ野”や”角回―ウェルニッケ野”とのつながりの乱れがあるのでは?と考えてみたんや。

”下前頭回―ブローカ野”や”角回―ウェルニッケ野”ってどういう役割があるの?

下前頭回は、言語のプランニングを主に担当しているから、うまく言語のプランニングができていなくて、言葉が出にくく力んでしまっているのでは?

角回は、視覚や体性感覚、聴覚を統合する場所やから、言葉の意味がうまくつながらず、言語のプランニングに関係している?と考えてみてん。

「会話がぎこちない」ってだけで、様々な視点から原因を考える思考をもつことができるんだね。

そうやな。このとき、初めて「脳はつながっている」というネットワークの考え方が、目の前の患者さんと結びついたんよな。

「つながり視点」で見ると症状が意味を持ち始める

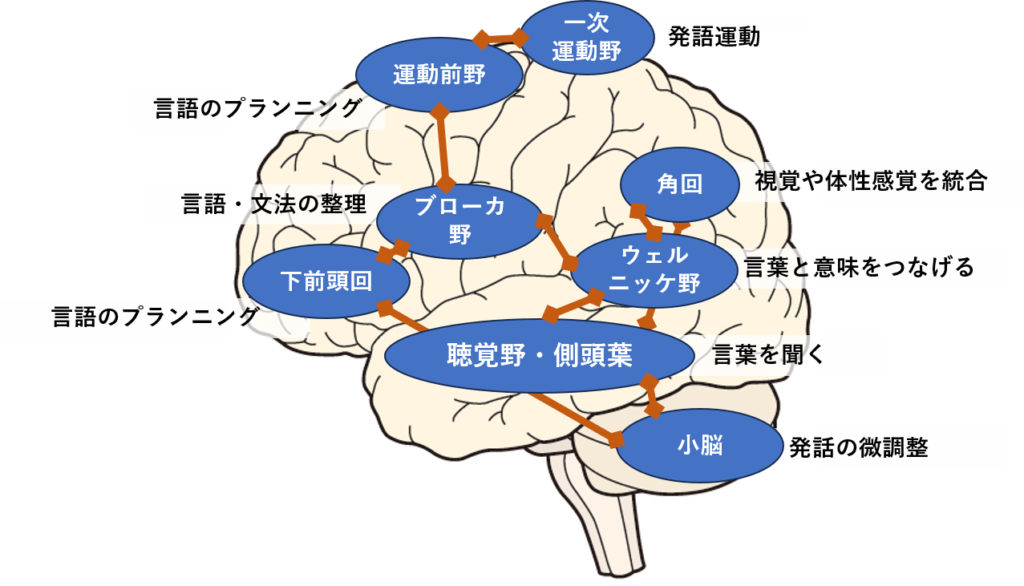

◆「部位」だけでなく、「ネットワーク」で考える

昔の教科書では「言語=ブローカ野・ウェルニッケ野」と覚えることが多かったですが、今の脳科学は違います。

- 発語のプランニング(下前頭回・運動前野)

- 実行(一次運動野)

- 調整やタイミング(小脳)

…など、複数の部位が同時に連携して動いていると考えられています。

つまり、「言葉が出にくい」という一見シンプルな症状も、脳の広域なつながりの障害として見た方が、より深く患者さんの症状を理解できます。

「①症状をみて」→「②脳部位を確認」→「③ネットワーク」という流れが、丸暗記ではなく、関連させて理解を深める勉強につながります。

オススメ記事 → 脳機能の学び方・症例振り返り記事

こうした”症例からの学び”には、大きなメリットがあります。

- 教科書・書籍で覚えた知識が、実際にどう使えるかわかる

- 似たような患者さんを担当したときに、引き出しが増える

- 患者さんとの関わりが、もっと面白くなる(理解できるため)

一度、気になる症例に関連する知識を深堀りすると、それは自分だけの経験値になりますよ。何より、次に似た患者さんに出会ったとき、すぐに気づける視点が増えていきます。

脳血管疾患の理解を深める勉強法:③脳血管疾患を意欲的に学習する勉強法

意欲的に学び続ける「ストーリー」を重視:④脳腫瘍は難しすぎる?臨床につながる”意欲的な”勉強法

脳のネットワークを学ぶ最強の勉強法:⑥脳は”ネットワーク”が重要!コネクティビティから理解する脳科学の勉強法

ぜひ、今日から担当患者さんから1つ、「これはどこのネットワークの問題かな?」と想像してみてください。

- 最高の教材は、患者さんから学ぶこと

- 「発語がぎこちない」患者さんのような場合、「脳はつながっている」というネットワークの考え方が大切になる

- ネットワークを理解する場合、「①症状をみて」→「②脳部位を確認」→「③ネットワーク」という流れが、より理解を深める

- ”症例からの学び”には、大きなメリットがある

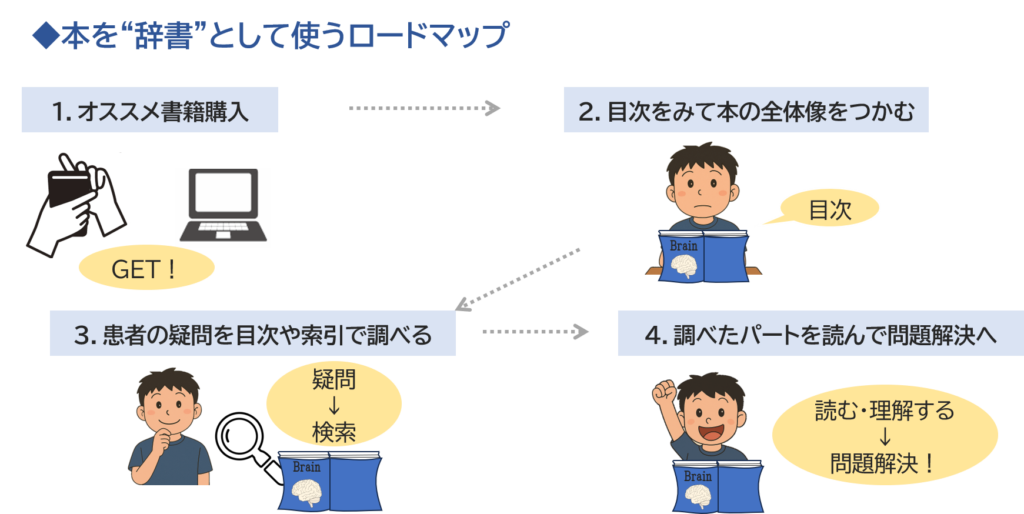

本を”辞書”として使う勉強法

オススメの書籍を買って勉強しようと思ったんだけど、どこから本を読めばいいかわからないよ~

私もよくやっていたけど、最初から読んでしまいがちやんな。それだとなかなか解決したい内容にたどり着けなくて時間がかかってしまうんよな~。

そこで!最初から読むより、まず①目次をみてその本の全体像をつかむ、②患者の疑問から逆算して③本にアクセスする方法が効率的やねん。

一気に読むより”困ったときに調べる”のが効果的

丸暗記だと長期間覚えておくことが難しいよ~。何かいい方法ない?

実は、脳は情報をただ受け入れるだけじゃないんやで。理解し、何かと関連付けることで記憶を強化することができるで。

具体的には、どうすればいいの?

疑問をもつことが大切や!学習内容に対する興味や何とかしたいという情動が、記憶を強化する助けをするからな。

”なぜ”を見つけて調べる:①初学者必見!効率的な脳科学の勉強方法

脳科学を軸にした学び方:③脳血管疾患を意欲的に学習する勉強法

辞書として使うのは1日2回!2つの瞬間を逃さないのが鉄則!

調べるのに時間がかかるし、ついついあとで調べようってなっちゃうんだよな~。

調べて記憶を定着させるのに最適な時間っていうのがあるんやで!それは、疑問が出た瞬間と寝る前の2回や。

へぇ~そうなんだ。でもなんでその2回が大切なの?

疑問が出た瞬間は、「あ~これ何やったかな?気になるな~」って感情が生まれるでしょ?それが調べてわかったら、「なるほど!スッキリした~」っていう感情が出てくるよね。この感情×記憶をうまく使うことができるからなんだ。

そうなんだ~。それで寝る前はなんでなの?

睡眠中、脳は日中に得た情報を整理して記憶を定着させる重要な役割をしているからなのと。寝る前に復習した内容は、脳が整理する際に優先的に処理されるから、翌朝の記憶がより鮮明になるねん。

記憶は、何度も繰り返した方が覚えていくもんね。わかったよ。ありがとう!

寝る前の復習が記憶定着につながる:③脳血管疾患を意欲的に学習する勉強法

辞書として使えるオススメ書籍 2選

脳の構造や病気について調べたい時に使える書籍

脳の構造や脳の血管から支配領域まで、わかりやすいイラスト付きで解説されています。病気についても索引もしやすい素晴らしい一冊です。

脳画像について調べるのに使える書籍

脳画像の領域と機能について、勉強するのに理解しやすい本です。臨床に沿った症状や事例も紹介されているので、調べるのに最適な一冊です。

- 最初から読むより、まず①目次をみてその本の全体像をつかみ、②患者の疑問から逆算して③本にアクセスする方法が効率的

- 困って疑問をもってから調べると、学習内容に対する興味や何とかしたいという情動が、記憶を強化する助けをしてくれる

- 調べるタイミングは、疑問が出た瞬間と寝る前の2回を逃さないのが鉄則

「伝えてアウトプット」すると脳に定着する

調べた知識をもっと深く理解したいときは、どうすればいいんだろう?

インプットしたあとは、”伝えてアウトプット”すると脳に定着していくで。

面白そうだね。具体的にはどうすればいいの?

学んだことは誰かに教えたりSNSで発信へ

読書による勉強しただけでは、学習定着率10%のインプットが完了しただけといわれています。ラーニングピラミッドによれば、学習の定着にはアウトプットが重要で、実践すれば学習の定着率は50~90%にアップします。

読書だけだと、あまり記憶に残りにくいんだ~。でもアウトプットって大変そう。

まずは、簡単にできるアウトプットをオススメするで。それは、家族や友人、職場の同僚や後輩に話してみることやな。

そっか~それくらいなら普段も話す機会があるし、簡単にアウトプットできそう。

あとは、SNSを活用し、アウトプットするといいで。共感してくれる方や他にも頑張っている方がたくさんいるので、励みになるで。

誰かに話しをして伝える重要性:③脳血管疾患を意欲的に学習する勉強法

人に教えたときが本当の理解

いざ、誰かに伝えようとしてもうまく話せなかったよ~。

誰かに伝えようとすると、中途半端な知識じゃ難しいことに気づくやろ。でもそれでいいねん。

えっ、どういうこと?

自分が理解できていない部分が浮き彫りになったからよかったっていう意味。「あっ、ここ忘れてる!しまった~」という感情が生まれているから、またそこで調べ直すとより記憶の定着につながるねん。

アウトプットは、自分の知識の再確認にもなるってことか~。

そういうこと!しっかり相手に伝えることができて、初めて知識が本当に理解できているってことやからな!自分のためになるから、どんどんアウトプットして失敗を成功に変えていこな!

活用例→今までの学習経験が”他者貢献”になる

どんどんアウトプットできるようになったら、どんな場面で活かせるのかな?

私自身の経験でいうと、今まで勉強してきたことを勉強会を開いて自分自身のアウトプットの場にしているで。

へぇ~、勉強会を開くと何かいいことがあるの?

質が求められるから、しっかり調べる癖がつくねん。そういう経験を積むと理解が深まってきた感じがするな。。あと、プレゼン力(スライド作りや伝える力など)もついてきたかな。

おー!他にはないの?

継続して開催することで、職場の中で頼られる存在となり、信頼関係が生まれるで。それに職場だけではない、他のコミュニティが広がるきっかけにもなったのは一生の宝やな。

学習してきた経験をアウトプットする機会を増やすことで、色々なところに影響し、チャンスが生まれることもあります。(☆☆学会シンポジストや講師依頼など☆☆)

学習してきたことを自分の中だけで完結してしまうのは、もったいないです。どんどんアウトプットしていけば、結果的に”他者貢献”していた!ということもあとで気づきますよ。

- 簡単にできるアウトプットは、家族や友人、職場の同僚や後輩に話してみること

- SNSを活用し、アウトプットすると、共感してくれる方や他にも頑張っている方がたくさんいることを知り励みになる

- 最初はアウトプットもうまくいかないこともある。しっかり相手に伝えることができて、初めて知識が本当に理解できていることが確認できる

- 勉強会開催は、自分の理解やプレゼン力の向上だけでなく、チャンスを作り、他者貢献につながることもある

最後に:これから脳科学を学びたいあなたへ

これら5つの視点は、どれも初学者の方にとって実践可能です。

- 「構造」ではなく「ネットワーク」:脳もネットワークが重要。患者さんの症状についても脳のネットワークで考える

- 解剖学や病態は「比喩」で学ぶ:何かを覚えるときは、比較して関連づけながらイメージをもつ

- 「症例」から学ぶ:症例をネットワークで理解する場合、「①症状をみて」→「②脳部位を確認」→「③ネットワーク」という流れ

- 本を「辞書」として使う:まず①目次をみてその本の全体像をつかみ、②患者の疑問から逆算して③本にアクセスする方法が効率的。調べるタイミングは、疑問が出た瞬間と寝る前の2回

- 「伝えてアウトプット」:誰かに話すことやSNSで発信など、しっかり相手に伝えることができて、初めて知識が本当に理解できていることが確認できる

一言でまとめると、

”脳科学の学び方は、色んなつながりをもって、アウトプットする。これができて初めて自分の知識となる”です。

このブログは、順番通りに読んでも、単独で読んでも理解が進む構成になっています。

この視点から脳科学の勉強を始めると、学びの地図が広がって、どんどん発展していきます。

最後に「今日の学び」を誰かに話してみてください。きっと新しい一歩が踏み出せますよ。

▶脳血管疾患を理解する勉強法はこちら:③脳血管疾患を意欲的に学習する勉強法

▶脳腫瘍を理解する勉強法はこちら:④脳腫瘍は難しすぎる?臨床につながる”意欲的な”勉強法

▶脳のネットワークを学ぶための記事はこちら:⑥脳は”ネットワーク”が重要!コネクティビティから理解する脳科学の勉強法

▶脳科学のおすすめ書籍まとめはこちら:現在作成中

何事も小さな一歩を踏み出して行動することが大切ですね。

以上、ヤマでした~。

フォローやシェアをしていただけると更新を見逃しません。また、非常に励みになります。よろしくお願いいたします。

▷自宅周辺の迷惑駐車や、無断で私有地や店舗に違法駐車をされてお困りの方へ

剥がせるシールタイプで、本物そっくり(標章No.や偽バーコード入りなど、細かいデザイン)なので警告効果バツグン。迷惑駐車の撃退に最適。

本物そっくり駐車違反警告ステッカー▷マンガ・アニメ・音楽・映画・ドラマ・ゲーム・模型・フィギュアや、引っ越し・片付けなどで部屋の整理・不要品の処分をしたい方へ

ブルーレイ・DVD・CD・コミック・ゲーム・鉄道模型・フィギュア・プラモデル・ミニカーなど、高価買い取りします。

高価買取・ざうるす▷無添加で長期保存が可能!健康を気遣う方や災害時の非常食の備えたい方、便秘にお悩みの方へ

熊本県産大麦100%にこだわった、飽きのこない美味しさのあかねグラノラ。

あかねグラノラ・ロングライフ▷介護施設やご家庭で高齢者のケアとしてアロマやマッサージをして健康の手助けをしてあげたい方、セラピストの資格を取得して介護に活かしたい方、高齢者や介護を自信をもって提供したい方へ

高齢者の手足のむくみ、関節痛、肩こり、認知症予防等の施術方法をオリジナルテキストとDVD(オンライン学習もできます)で学ぶことができます。

また、1日で介護リハビリセラピストの資格を取得することができる講座も魅力の一つです。

▷スキマ時間の有効活用!本を購入する前の内容確認をしたい方に最適!

価格は国内最安級で7日間の無料体験あり。サービスに有料会員として登録頂いている間、サービスに掲載している本の要約等のコンテンツが読み放題!

要約は1冊5分程度で読むことが可能です。

コメント