こんにちは、ヤマです。

脳卒中認定理学療法士として回復期・急性期病院で働いた経験をもち、脳科学を活かしたリハビリをしています!

脳卒中(脳血管疾患)について勉強しているんだけど、何から勉強していいかわからないし、全然頭にはいってこないんだけど~

大丈夫やで!今回は、私の実体験をもとに脳血管疾患の理解を深めて、臨床で活かす秘訣を教えていくで。

「脳卒中の勉強って、なんでこんなに複雑で難しいの?」という悩みは全員が通る道だと思います。そして、脳の解剖学や病態を丸暗記しようとすると詰みます。

そんな脳血管疾患について私が、少しずつ“理解できる楽しさ”を感じられるようになったのは、臨床と結びつけて患者さんの症状を説明することができるようになったからです。

今回は、脳科学の視点と実際の患者さんとの関わりから得た学びをもとに、「脳卒中のリハビリが変わる」脳科学の勉強法をお伝えしていきます。

脳卒中って難しすぎる…私が勉強を続けられた理由と苦手克服法

私は、脳卒中の方の運動麻痺を治療したいという目的があり、理学療法士になりました。

学生時代は、脳卒中について本を読んで暗記をしていたけど、コスパは悪かったな~。私も全然覚えられていないということがありました。

今考えると、こうして脳科学の勉強を続けられたのは、「好き」と「楽しい」いう感情があったからだと思います。

「好きこそ物の上手なれ」は本当です!

丸暗記ではなく、理解に変える方法で学習効率アップ

脳血管疾患について勉強する場合、丸暗記ではなく、理解する方法ってどうすればいいの?

それは、ズバリ!なぜと疑問をもって、それを解決すために勉強することだね。

実際の臨床現場で

症例①「なぜAさんとBさんは同じ視床出血なのに、Bさんは感覚障害がないんだろう?」

症例②「この患者さんは、構音障害?失語?どっちなんだろう?」

まさにこういったなぜと疑問をもつことが勉強のタイミングになります。これがないと、実際の臨床と知識を結びつけることは難しいと思います。

でもなぜ、なんで丸暗記よりも疑問をもってから調べる方が頭にはいるんだろう?

それは、脳の勉強にもつながる良い視点やで。脳のネットワークや機能について触れながら説明していくで。

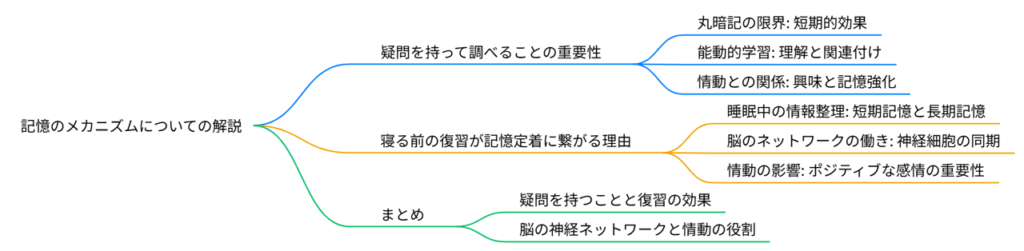

疑問をもって調べることの重要性

丸暗記は短期的には効果があるかもしれませんが、長期的な記憶には限界があります。

脳は情報をただ受け入れるのではなく、理解し、関連付けることで記憶を強化します。

疑問を持つことで、学習内容に対する興味や何とかしたいという情動が生まれます。情動は記憶を強化する要因として知られており、特に感情的な体験は記憶に残りやすいことが研究で示されています。

引用元:理化学研究所 情動が記憶を強化する神経メカニズムを解明

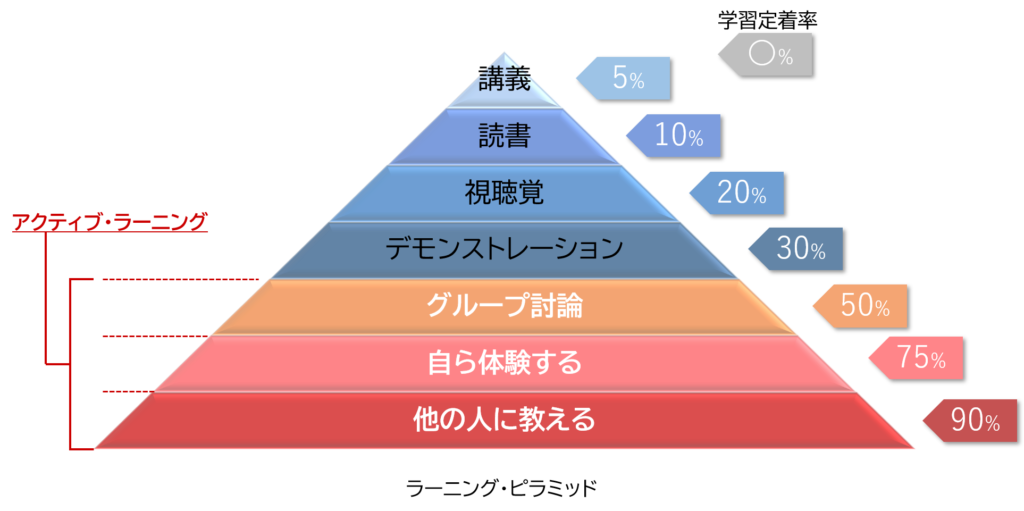

このプロセスは「能動的学習」と呼ばれ、記憶の定着を助ける重要な要素です。

これはどういうこと?わからないから、知りたい!と思ったら、それは勉強し、記憶するチャンスです!そこですぐに調べる癖をつけていきましょう。

小さな成功体験とアウトプットをして理解を深める

ここでいう小さな成功体験とは、「なるほど!そういうことか!」「理解できた!」という体験のことです。

例)前述した

症例①「なぜAさんとBさんは同じ視床出血なのに、Bさんは感覚障害がないんだろう?」

症例②「この患者さんは、構音障害?失語?どっちなんだろう?」

▶①の場合、AさんとBさんの視床出血の部位や出血量によって視床後外側腹側核・後内側腹側核の損傷に違いがあることがわかった。

▶②の場合、ブローカ野が障害されているから失語だとわかった。

この成功体験を重ねるからこそ、知識と臨床がひもづき脳の記憶に刻み込まれます。

そして、もう一つがアウトプットです。

学会発表などもアウトプットですが、ここではもっと簡単に他職種や担当者間で話をしてみることです。また、後輩へ説明することもアウトプットになります。

このようにアウトプットをするには、自分の中である程度理解していないとできないです。逆にいえば、アウトプットすることで自分の知識の整理と説明したことで記憶の定着にも繋がります。これについては、後ほど詳しく解説しています。

さらに効率アップ!寝る前の復習が記憶定着に繋がる理由

睡眠中、脳は日中に得た情報を整理し、記憶を定着させる重要な役割を果たします。

特に、寝る前に復習することで、記憶が長期的に保持されやすくなります。これは、睡眠中に脳が「短期記憶」と「長期記憶」を取捨選択するためといわれています。

睡眠中、特にノンレム睡眠(深い睡眠)の段階では、脳内の神経細胞が同期して活動し、記憶の固定化が進むといわれています。なので、質のいい睡眠をとることも大切になります。

寝る前に復習した内容は、脳が整理する際に優先的に処理されるため、翌朝の記憶がより鮮明になります。

さらに、寝る前に復習する時は、学習内容に対してポジティブな感情を持つことも重要です。

この時も感情が記憶の定着に関係しているので、感情を味方につけることが大切ですね!

感情が伴う記憶は、より強固に脳に残るため、復習時に自分の感情を意識することが記憶の定着を助けます。

忙しくても続けられる勉強法

勉強を続けるコツは、一気に頑張り過ぎないことです。

そのためには、毎日の中のすき間時間を活用することを習慣化できるようにしていきましょう!

勉強の仕方は、わかったんだけど、どうしても忙しくて勉強する時間が確保できない時はどうすればいいの?

おすすめは、その場でとりあえずスマホでもいいから調べることが大切やな。その場ですぐが難しければ、メモ帳に書き込んでその日のうちに調べる癖をつけていくのがいいで~。

勉強の場合、どうしても後回しにしがちになると思います。”鉄は熱いうちに打て”と一緒で

「これどういうことだろう?」と思ったら、できるだけその場で調べないと、知りたいという感情が減っていってしまいます。

毎日のコツコツがやがて、とんでもない大きな知識の山脈を築くことにつながります!

脳卒中の理解を深める具体的な実践法

えっ!?それって、また覚えないといけないってことじゃないの??何かいい方法はないの?

大丈夫!ここでもただ丸暗記をするよりも、理解を深めて”そういうことか!”という驚きが大切になってくるで!

丸暗記ではなく、脳卒中の理解を深める勉強法

△:解剖学の本を毎日見る

〇:実際の患者さんの「①臨床像をみて」→「②脳部位を確認」→「③脳血管を確認」

例)①話せなくなっている→②前頭葉のブローカー野に梗塞巣がある→③中大脳動脈が詰まっている

この例のように、一つの物語のように関連させて覚えていくのが、記憶の定着にもつながりやすいです。

学習効率アップ法

- 丸暗記よりも理解することを優先しよう

- 理解に変える方法は、なぜと疑問をもつことが勉強のタイミング!

- 「なるほど!そういうことか!」「理解できた!」という小さな成功体験を大切にしよう

- 担当者間と話しをしたり、後輩に教えるなどのすぐにできるアウトプットをしよう

- 勉強を続けるコツは、一気に頑張り過ぎないようにすること

- すき間時間を活用することを習慣化しよう

- 調べものは、その場でスマホでもいいから調べるようにしよう

- その場ですぐが難しい場合は、メモ帳に書き込んでその日のうちに調べる癖をつけよう

脳卒中の理解を深める実践法

- 脳の血管がどの領域に栄養や酸素を送っているのか、なぜ脳の血管に問題が起きてしまうのかを知ろう

- 丸暗記ではなく、実際の患者さんの「①臨床像をみて」→「②脳部位を確認」→「③脳血管を確認」しながら、関連させて覚えていこう

脳卒中のリハビリで「なぜ?」が解決しない…その壁を打ち破る脳科学の力

脳卒中リハビリの臨床現場では、「なぜこの症状が長引くのか?」、「なぜこのアプローチで改善するのか?」といった疑問に出会います。

自分の中で納得し、疑問を解決するには、脳科学の知識を活かせるかどうかになります。(脳卒中は、脳の問題で生じるため、目には目を!脳には脳をです!)

脳卒中と脳科学【臨床で役立つ必須知識のつながり】

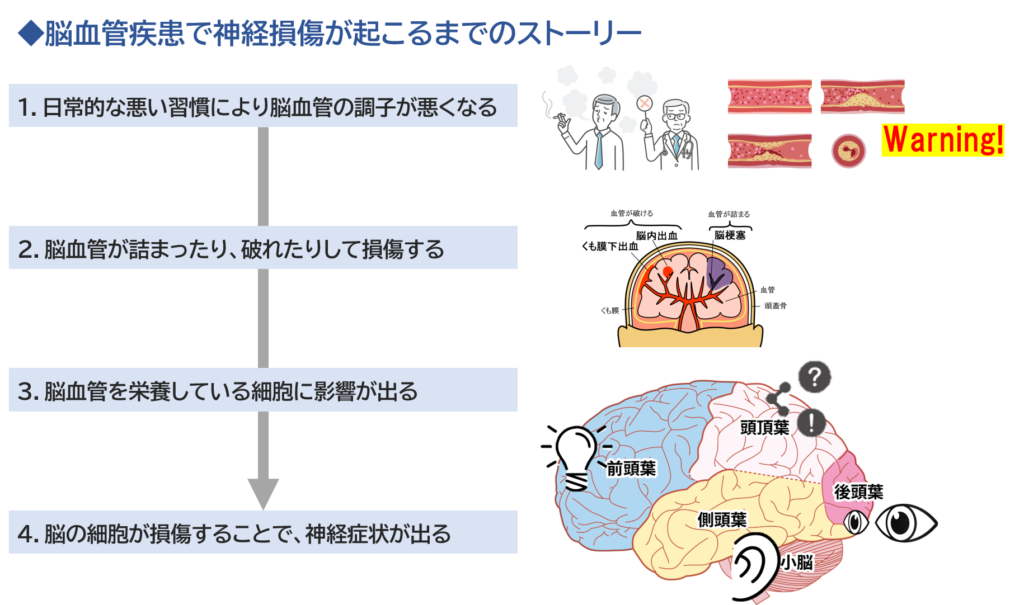

脳卒中とは、脳に栄養や酸素を送っている血管に問題が起きて、脳の細胞が損傷することで症状がでます。

脳の血管に問題が起こるということは、脳の血管についても勉強しないといけないってこと?

そうやねん!脳の血管がどの領域に栄養や酸素を送っているのかと、なぜ脳の血管に問題が起きてしまうのか、この二つを理解する必要があるな~。

脳卒中(脳血管疾患)の臨床で脳科学を活かすために必須知識である、

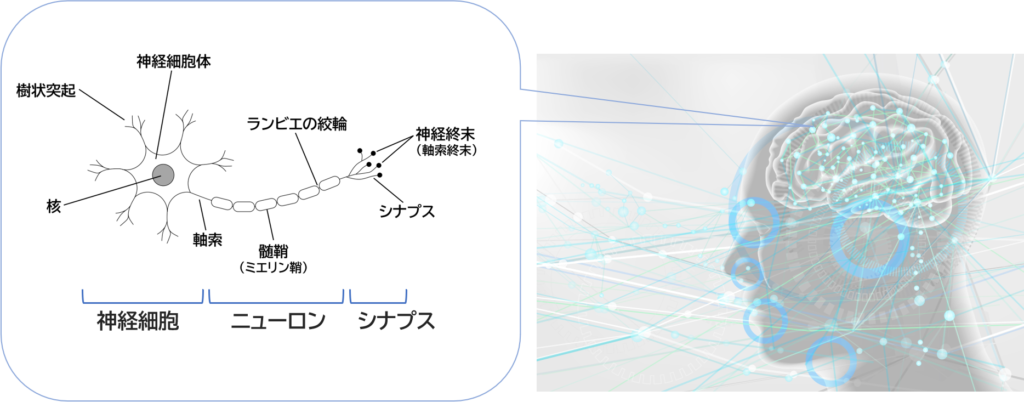

- 脳血管疾患で神経損傷の基礎

- 症状が出るメカニズム

について簡単に説明していきます。

脳卒中で「何がどうなる?」神経損傷の基礎

前提として、私たちの細胞には、血管を通じて酸素や栄養が送られています。脳細胞も同じです。

神経損傷が起こるということは、脳血管によるストーリーが関係しています。

脳卒中は、栄養している細胞に影響が出るのになぜ神経損傷になるの?

それは、脳細胞同士は神経線維でネットワークを形成しているからやねん。詳しくは、こちらをみてや。

臨床症状と脳部位の関連性【運動麻痺、感覚障害、高次脳機能障害のメカニズム】

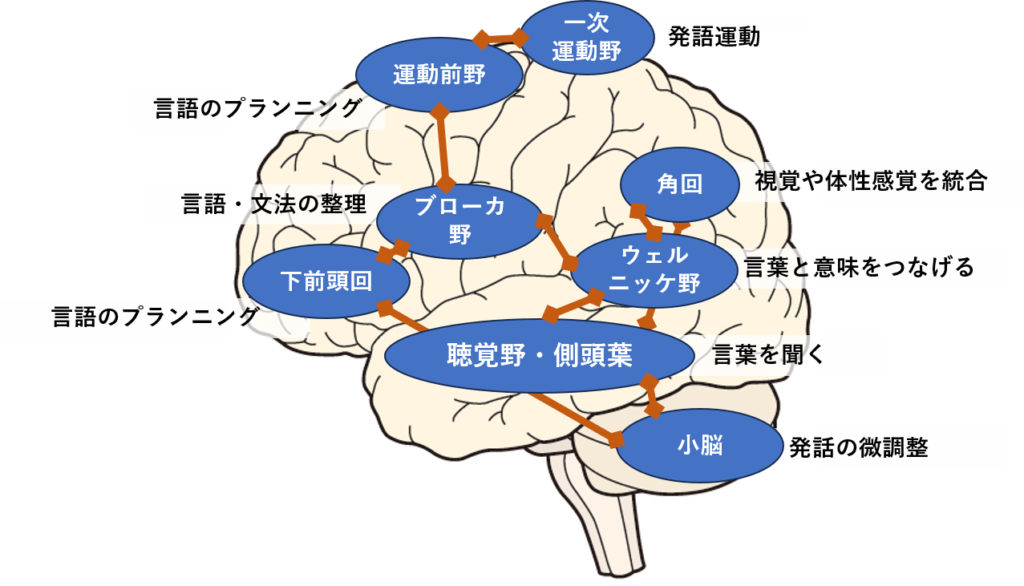

臨床症状でよく遭遇する片麻痺や感覚障害、失語症といった症状は脳のある領域のみだけで障害が出るものではありません。臨床症状や行為について、脳部位の関連性を理解していく必要があります。

なんか、よく言ってる意味がわからないんだけど~。どういうこと?

例えば、「言葉を話す」ということで考えてみよか~。言語領域の【話す】と【理解する】以外にも、普段私たちは文脈を理解したり、相手のことを想って言い方を変えたりしてると思わへん?。人間の脳には、そういったことを脳で調整してるから「言葉を話して相手とのコミュニケーションが成立」するねん。

言語についてほんの一部分の例やけど、こういった「コミュニケーションをとる」という当たり前の行為をしっかり脳のネットワークで理解しておくと、「失語症」の患者さんを見た時に、深い観察と評価につながるで!

なるほど!脳のネットワークについても少しずつ理解できそうだよ。確かにただ、「理解して」「話す」だけじゃなくて、脳が色んなところとネットワークを形成してるから、人間が言語でコミュニケーションしているってわかる気がするよ。

単なる暗記じゃなくて、こういった行為を脳のネットワークでイメージできると脳の勉強が楽しくなるで。

なぜ「動く」ようになる?神経可塑性とリハビリ効果の科学

私が学生の時の脳の常識では、脳卒中になり6ヶ月を過ぎると「プラトー」となり、後遺症が残り、それ以上は機能改善しないと教えられてきました。

しかし、今は違います。6ヶ月…いや1年を過ぎても運動機能が回復する人がたくさんいます。

これは、脳には「神経可塑性(脳卒中になった後も、元の状態に戻ろうとする性質)」があることがわかったからです。

神経可塑性か~。ちょっと難しくてよくわかんないな~

ほな説明するで。脳には、シナプス(神経同士の接合部)があって、脳の働きによってニューロン(神経線維)が少しずつ伸びて他の領域とつながって、神経ネットワークを再形成するイメージやな。

で、どんなリハビリをしたら、動くようになるんだろう?

いい質問や!簡単に言うと、豊かな環境(運動がしやすい環境)を整えて、意欲や動機づけをしっかりしながら、しっかり麻痺した手足を動かすことやな。

患者さん自身が主体性をもって、麻痺した手足を良くしようと思ってもらえるようにサポートすることが大切やで。

★実際にヤマが勉強したおすすめ書籍2選

脳の解剖から機能、症状、症例報告の具体例などから、色んな角度から脳についての理解を深めることができる書籍です。リハビリ職種で脳卒中に関わる方は必読書であること間違いなしです。

脳の神経可塑性について詳しく勉強したい方は、森岡周先生のこの書籍がおすすめです。リハビリに必要な豊かな環境や意欲・動機づけ、麻痺した手足を動かすためのメカニズムについて詳細にわかりやすく書かれているので、理解が進みますよ。

【実践!】脳卒中リハビリに脳科学を活かす具体的なステップ

なんだか少しずつ脳卒中についてわかってきたぞ~。次は、脳卒中リハビリに脳科学をどう結び付けるのかを教えてくれるの?

そうやで!私が行っている具体的な思考プロセスと行動ステップについてみていこか。

ステップ1:患者さんの「なぜ?」を脳科学の視点で深堀り

患者さんの個々の症状や困難を、単なる「病気」として捉えるだけでは、不十分です。「脳のどの機能が、どのようなメカニズムで障害されているのか?」、脳科学のレンズを通して分析していくことが大切になります。

- 患者さんの症状をみて、「あれ?」「なぜ?」という疑問を持つ

- 〇〇疾患だからと「病気」を当てはめるのではなく、脳のどの機能が障害されているのかを考える。(まずは、前頭葉、頭頂葉など大きな視点で)

- 関係している脳の場所について、深堀りしていく。(感情との関係であれば、前頭葉の中の帯状皮質運動野の機能についてやどことネットワークでつながりがあるか など)

前半で紹介した、「丸暗記ではなく、理解に変える方法で学習効率アップ」をもう一度読んでイメージをつかみましょう。

ステップ2:エビデンスに基づいたアプローチ選択

脳卒中のリハビリにおいて、脳科学の知識が科学的根拠に使われることはよくあります。なので、脳科学について勉強し、エビデンスに基づいたアプローチを選択していきましょう。

例えば、どんなものがあるのか教えて欲しいな~。

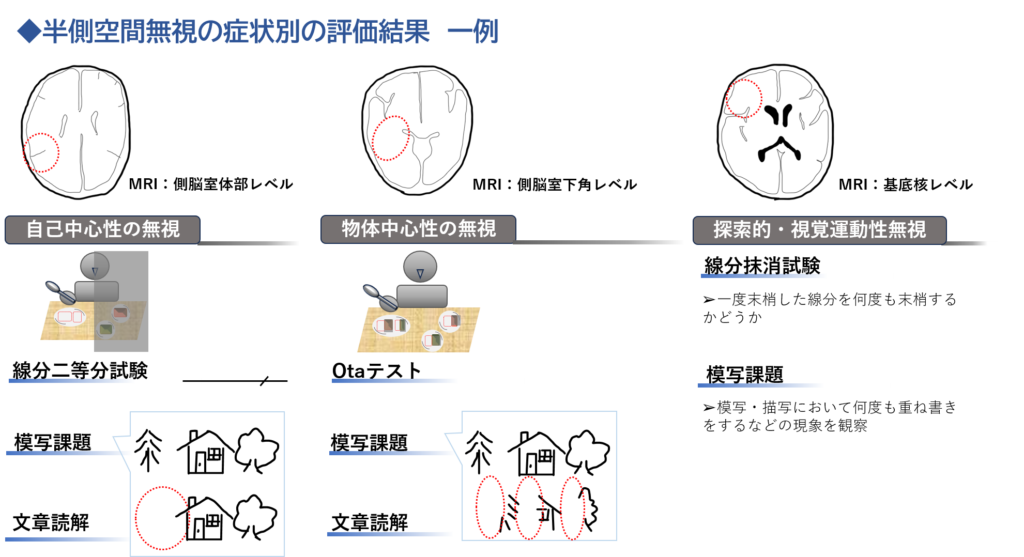

そうやな~。例えば「半側空間無視(USN)」では、右半球の前頭-頭頂・側頭ネットワークの損傷によって頻発することがわかっているし、前頭葉損傷で出るUSNタイプ(探索的・視覚運動性無視)や頭頂葉損傷で出るUSNタイプ(自己中心性の無視)側頭葉の損傷で出るUSNタイプ(物体中心性の無視)などに分かれるから評価やアプローチが変わるで。

実際のアプローチについても教えて欲しいな~。

| 半側空間無視のタイプ | 実際のアプローチ例 |

| 自己中心性の無視 | ●対称性を学習する課題 ●VR課題の近位空間へのアプローチ |

| 物体中心性の無視 | ●視運動刺激(頭部を動かさず眼球運動を促す) ●VR課題の遠位空間へのアプローチ |

| 探索的・視覚運動性無視 | ●プリズム眼鏡の活用 ●身体使用に基づく課題指向的課題 |

最初は難しく感じますが、脳科学の知識を活用して思考するクセを療法士が持つことで、アプローチの幅と深みが出ます。

ステップ3:効果判定とアプローチの修正

ステップ2では、実際にアプローチを行う時は、脳科学の知識を使って考えていくことを強調しました。その効果判定やアプローチ修正を行う時も、脳科学の視点を取り入れることで、なぜ改善したのか、なぜ改善しないのかをより深く考察し、次の方針に活かすことができます。

そっか~、半側空間無視一つにしてもタイプによって症状が違うから、病態に合わせた評価で効果判定しないと意味がないよね~。

そやな~。頭頂葉の損傷によって出ている軽症の自己中心性無視の場合だと、患者さんが左側に過剰に注意を向けることで、机上検査では左側の無視を見落とすことがあるで。それは、改善したんじゃなくて、患者さんが残っている前頭葉の機能をフルに使って代償しているだけやから改善とはいえんわな。

なるほど!評価中の患者さんの様子をしっかり観察して、ちょっとしたことを見落とさないようにすることが重要なんだね。

脳卒中リハビリ×脳科学を学ぶ!おすすめ書籍

病気がみえるvol.7 脳・神経

脳の構造や脳の血管から支配領域まで、幅広く網羅している本です。そのため、関連させて理解するのに最適です。わかりやすいイラストで紹介されているので、調べるのにも適した1冊です。

何度も紹介している本です。これは、解説やイラストもわかりやすい本なので持っていて損はない本ですよ!

コツさえわかればあなたも読める リハに役立つ脳画像

脳画像の読影を学ぶならこれです。脳の領域と機能について、勉強するのに理解しやすい本です。実際のCTやMRI画像にマーカーしてくれているので、実際の臨床場面でも活用しやすく、症状→機能→血管の流れも把握しやすい1冊です。

最初は、この本と実際の脳画像を見比べながら、読むことをおすすめします。

- 脳卒中とは、脳に栄養や酸素を送っている血管に問題が起きて、脳の細胞が損傷することで症状が出現することを理解しましょう

- 脳血管疾患で神経損傷が起きるということは、脳血管によるストーリーが関係していることを理解しましょう

- 普段行っている行為をしっかり脳のネットワークで理解することで、脳卒中で出現する症状の病態理解に役に立つ

- 脳には神経可塑性があり、患者さん自身が主体性をもって、麻痺した手足を良くしようと思ってもらえるようにアプローチすることが重要

- 脳卒中リハビリでは、思考のプロセスを理解し、脳科学の知識を活用することで病態理解、アプローチが重要となる

脳科学を臨床で活かす最高の教材は?忙しくても続く「最強の学び習慣」とは

結局のところ、最高の教材は何かというと、患者さんから学ぶことです。

実際の患者さんの症状を思い浮かべながら、本をみて勉強することで暗記から「なるほど!」と共感が生まれます。

実際に症例ベースで学んだことをどのように知識まで落とし込んでいったの?

症例を通して調べた知識を、自分の知識として落とし込むには、自分の口で説明できるようになることが大切だね。

自分の口で説明するためには、具体的にどうすればいいの?

医療の場合、難しい専門用語が出てくるので、それを他の言い回しに変えたり。例え話ができるようになると、知識を理解し自分の口で説明できるようになるよ。

知識が自分のものになると、違う患者さんや似ている症状をみた時に違いやこの患者さんの場合…と自信をもって対応することができるようになります。

そうなると、リハビリの成果につながりやすいし、後輩への指導にもつながるので、信頼関係が生まれ仕事もより楽しく、はかどるようになりますよ。

勉強が楽しくなる最強の学び習慣とは?

勉強はどうしても、「やらなきゃ…」という感情が先に来てしまうことが多いです。それを、「学びたい!」に変わる勉強習慣の作り方は、自分主体であることです。

- 自分がこの勉強をしたい!

- 自分がこの発表をしたい!

- 自分がこれを教えたい!

この感情が出て、自分主体になれば、アウトプットすることも苦じゃなくなるので、勉強もはかどりますよ。

アウトプットといっても、たくさんありますが、ここでは3つ紹介します。

その1:誰かに話しをして勉強したことを伝える

脳血管疾患のことを理解できると、症状や言動の背景がわかるので、楽しさに変わります。この理解を進めていくには、アウトプットが重要になります。

読書による勉強しただけでは、学習定着率10%のインプットが完了しただけになります。ラーニングピラミッドによれば、学習の定着にはアウトプットが重要であることが示されています。

出典元:キャリア教育ラボ 平均学習定着率が向上する「ラーニングピラミッド」とは?

また、脳科学の観点からも、インプット(情報の取り込み)よりアウトプット(情報の出力)の理想的な比率は、「3:7」とされています。このインプットしたあとに、誰かに伝えるということは、比較的簡単にできるアウトプットです。

■家族や友人に話してみる

■職場の同僚や後輩に話してみる

実践することで、記憶の定着率が50~90%に跳ね上がります。

その2:SNS活用でアウトプット

SNSを活用し、アウトプットすることで同じような仲間がいることに気づくことができます。一人で勉強をし続けることはとても忍耐力がいります。

一人でも共感してくれる方や頑張っている方がいるということがわかるだけで、元気100倍です!

是非、自分のアカウントも周りを勇気づけるものに作り上げていきましょう。

その3:自ら発表の機会をつくる

これは少し難易度が高めですが、今まで勉強してきたことをアウトプットできるように、自ら発表の機会をつくってみましょう。例えば、

■学会発表

■やらされる勉強会ではなく、自分がやりたい勉強会を開く など

これらのメリットとデメリットは次の通りです。

自ら発表の機会をつくるメリット

- ただのアウトプットより質が求められるため、しっかり調べてより良いものができる

- アウトプットするために、理解が深まる

- プレゼン力の向上に役立つ(スライド作成や伝える力)

- 継続できれば職場の中で頼られる存在となり、信頼関係ができる

- 職場だけではない、他のコミュニティが広がるきっかけとなる など

自ら発表の機会をつくるデメリット

- 普段の勉強よりも調べる量と質が求められるので、時間がかかる

- 業務外で行うことが多くなるので、スライド作成等で時間がとられてしまう

- 継続するためには、覚悟と信念が必要になってくる

もし、勉強会を開く場合は、目的をしっかりもつことでぶれにくい覚悟と信念になりますよ。あと、一緒にやってくれる仲間がいれば心強いですね!

- 「学びたい!」に変わる勉強習慣の作り方は、自分主体になること

- アウトプットをすることで、学習の定着率が大幅アップにつながる

- アウトプットには、SNS発信や自分で発表の機会をつくろう

まとめ:脳科学で「納得」のリハビリを!明日からの臨床が変わる

今回は、脳卒中のリハビリが変わる!脳科学を臨床で活かす秘訣について解説しました。

脳卒中リハビリにおける脳科学は、学習効率を上げることや病態理解、アプローチを考える上でとても重要です。そして、具体的な活用ステップは、脳血管疾患で神経損傷が起きるのは、脳血管によるストーリーが関係していること。普段行っている行為をしっかり脳のネットワークで理解することで、脳卒中で出現する症状の病態理解にさらに役に立ちます。また、脳には神経可塑性があり、患者さん自身が主体性をもって、麻痺した手足を良くしようと思ってもらえるようにアプローチすることを考えていきましょう。

一言でまとめると、

”脳卒中リハビリは、患者さんをしっかり評価し「なぜ」をたくさんみつけよう。”です。

脳科学を学ぶことで、リハビリが単なる「作業」ではなく、患者・療法士の双方にとって「納得できるリハビリ」ができるようになります。

忙しくても、毎日すき間時間をみつけてコツコツ調べる癖をつけていければ確実に知識が増えていきます。

脳卒中は、覚えることも多いのでまずは自分の興味のあるところや、メジャーなところだけでもわかるようになると、楽しさが実感できますよ。

勉強は、自分主体であることと、アウトプットも自分ができるものを続けることで、「明日からの臨床がきっと変わります!」

何事も小さなことから、コツコツとです。

以上、ヤマでした~。

フォローやシェアをしていただけると更新を見逃しません。また、非常に励みになります。よろしくお願いいたします。

▷自宅周辺の迷惑駐車や、無断で私有地や店舗に違法駐車をされてお困りの方へ

剥がせるシールタイプで、本物そっくり(標章No.や偽バーコード入りなど、細かいデザイン)なので警告効果バツグン。迷惑駐車の撃退に最適。

本物そっくり駐車違反警告ステッカー▷マンガ・アニメ・音楽・映画・ドラマ・ゲーム・模型・フィギュアや、引っ越し・片付けなどで部屋の整理・不要品の処分をしたい方へ

ブルーレイ・DVD・CD・コミック・ゲーム・鉄道模型・フィギュア・プラモデル・ミニカーなど、高価買い取りします。

高価買取・ざうるす▷無添加で長期保存が可能!健康を気遣う方や災害時の非常食の備えたい方、便秘にお悩みの方へ

熊本県産大麦100%にこだわった、飽きのこない美味しさのあかねグラノラ

あかねグラノラ・ロングライフ▷介護施設やご家庭で高齢者のケアとしてアロマやマッサージをして健康の手助けをしてあげたい方、セラピストの資格を取得して介護に活かしたい方、高齢者や介護を自信をもって提供したい方へ

高齢者の手足のむくみ、関節痛、肩こり、認知症予防等の施術方法をオリジナルテキストとDVD(オンライン学習もできます)で学ぶことができます。

また、1日で介護リハビリセラピストの資格を取得することができる講座も魅力の一つです。

▷スキマ時間の有効活用!本を購入する前の内容確認したい方に最適!

価格は国内最安級で7日間の無料体験あり。サービスに有料会員として登録頂いている間、サービスに掲載している本の要約等のコンテンツが読み放題!

要約は1冊5分程度で読むことが可能です。

コメント